撰文 | Roomy

编辑|周长贤

「我们会尊重任何一个合规并且公平竞争的对手,无论它是什么类型的企业,或者它叫什么名字。」法雷奥中国总裁周松曾如是说。

这句话,可以被解读为两种含义:「敬畏变革的力量」,和「不在乎对手是谁」。看似分裂,实则是合二为一。这是百年法雷奥,诞生了137年的博世等国际老厂牌,在岁月的长河中,淬炼出来的处事哲学。

当惯了领袖,会害怕被变革的力量从不胜寒的高处拽下来吗?会害怕因为变革,把一直习以为常的商业模式冲击得支离破碎吗?

若是问及博世、法雷奥们,必然会反问回来,「怕,变革就不来了吗?」

毕竟,在百余年的燃油车时代,博世、法雷奥们,就常常充当一个变革者。博世创始人罗伯特·博世,创业起点是一个乡村工厂的小学徒,在创办博世的历程里,也曾在无数次清零中倔强的重头再来。

回望历史深处,穿过百余年的时间,尽是来时的狂热。变,是肯定的答案。

关键是,如何在「主动打破平衡的行为」里重新找平衡?赔了夫人又折兵的事,传统汽车供应链条上的巨头们,可不想发生在自己身上。

2023年5月4日,距离「精密机械和电气工程车间」(博世的前身)创立,已经过去了137年。

这一天,博世集团董事会主席史蒂凡·哈通宣布了一项重要变革计划,即为应对软件时代的汽车工程转型趋势,博世正在重组其汽车与智能交通技术业务。

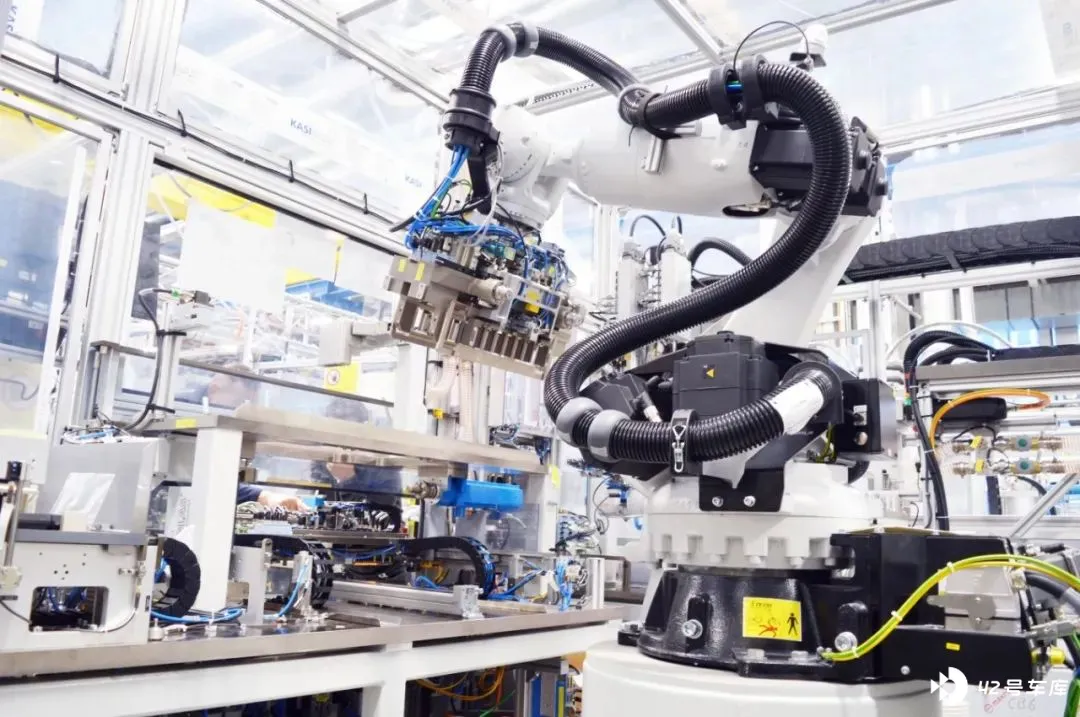

博世进行组织架构调整,无异于大象转身。不过,这并不是一次简单的企业转型,而是以大象为轴的供应链转向「供应生态圈」的转变,更多的主机厂、供应商、IT公司之间的横向协同将成为常态。

横向协同之间的平衡,又该如何寻找呢?

趟他们走过的河

博世进行组织架构调整,恰逢其时。

彼时,像30度高温一样热浪滚滚的智能电动车产业,正在悄无声息地进行一些改变。主动的,被迫的,皆有之。

最明显的变化,是车企在智能驾驶的配置上,从堆料上头,到要求「性价比」,整个产业链上下游,不得不面对一些阵痛。

以前喜欢用线数最多的激光雷达,一颗不够,用两颗,甚至还发海报「我有四颗激光雷达,你有几颗」,虽然量产车至今也没看见,但叫嚣之意到位了。此前,大算力芯片,你有,我必须比你高,大肆宣传智驾硬件堆砌的数量,主打一个「迭代能力我最强」。

但是,随着自动驾驶迟迟未能有跨越性突破,软件迭代的速度赶不上硬件更新速度,投资多,回馈时间长,自动驾驶公司破产、倒闭频发,让L4被按下了暂停键。

自动驾驶的处境,符合任正非的那句「寒气逼人」,被架在了一条没有退路,没有地基的赛道上,像极了一座空中楼阁。

回报链条过长,就如同一只釜底抽薪的手,高企的零件成本,投入产出比失衡的软件算法,让自动驾驶L4突然成了一个无底洞,钱砸进去,都听不到响。「多硬、缺软」的特征,非常明显。

地平线创始人余凯说「十年以后L3自动驾驶都不会真正实现」,一直想当「智能时代博世」的华为智能汽车解决方案BU CEO余承东,直接开怼比亚迪掌门人王传福,说他那句「那个虚头巴脑的东西都是忽悠,什么无人驾驶都是扯淡」,是「要么不了解,要么故意打击」。

你来我往的口舌之争,折射出的是自动驾驶无法突破的现实,整个智驾产业链都面对着入不敷出的尴尬境地。据统计,今年自动驾驶人才跳槽普遍薪资无法取得可观的增长,甚至还会下降。

一番折腾之后,自动驾驶公司不得不在撞了南墙之后惨痛回头,曾经主打 L4 的自动驾驶公司纷纷转投 L2+和L2++,没能熬过寒气的,连声再见也没来得及说。

陡然间,嘲笑特斯拉的自动驾驶方案的声音也变小了很多。堆料竞赛了两三年,没承想价格战把桌子掀了,倍感压力的车企不得不回归实际需求,寻求更容易落地的场景。

逐渐走向 L4 到 L2+ 降维途中,低成本的智驾方案开始占据上风。大疆车载负责人沈劭劼曾表示,必须在5000元到15000元价位之间实现L2+智能驾驶体验。

但是,L4和L2的技术逻辑,存在着诸多不同。在L4的架构里,安全是最核心的命题,必须采用成本高昂的硬件预埋。遗憾的是,硬件不断更新,却没有等来软件的相同速度迭代。

那用不了的功能,就像是高射炮打蚊子,又该找谁买单?车企?消费者?还是供应商?

毕竟,都希望把「科技先锋」的帽子盖在自己头上,但靠自己整活儿的仅有特斯拉和比亚迪,传统车企有整合供应链的优势,但是在智能化转型方面,自身也要经历几年的探索期,以及踩坑期。整合供应链,那都是后话了。

这两年,在参加新兴自动驾驶公司的活动时,常听到诸如此类的评断,「智能化时代,这些新公司是摸着博世、大陆、法雷奥这些传统供应商过河的新势力」。可谓是,一时风头无二。

今天是东风压倒西风,明天又反过来了。当成本与性能平衡到一定阶段,智驾方案才具备规模化上车的可能,时至今日,自动驾驶往L2级别进行降维,变成了一种「体验为先」的产品逻辑。

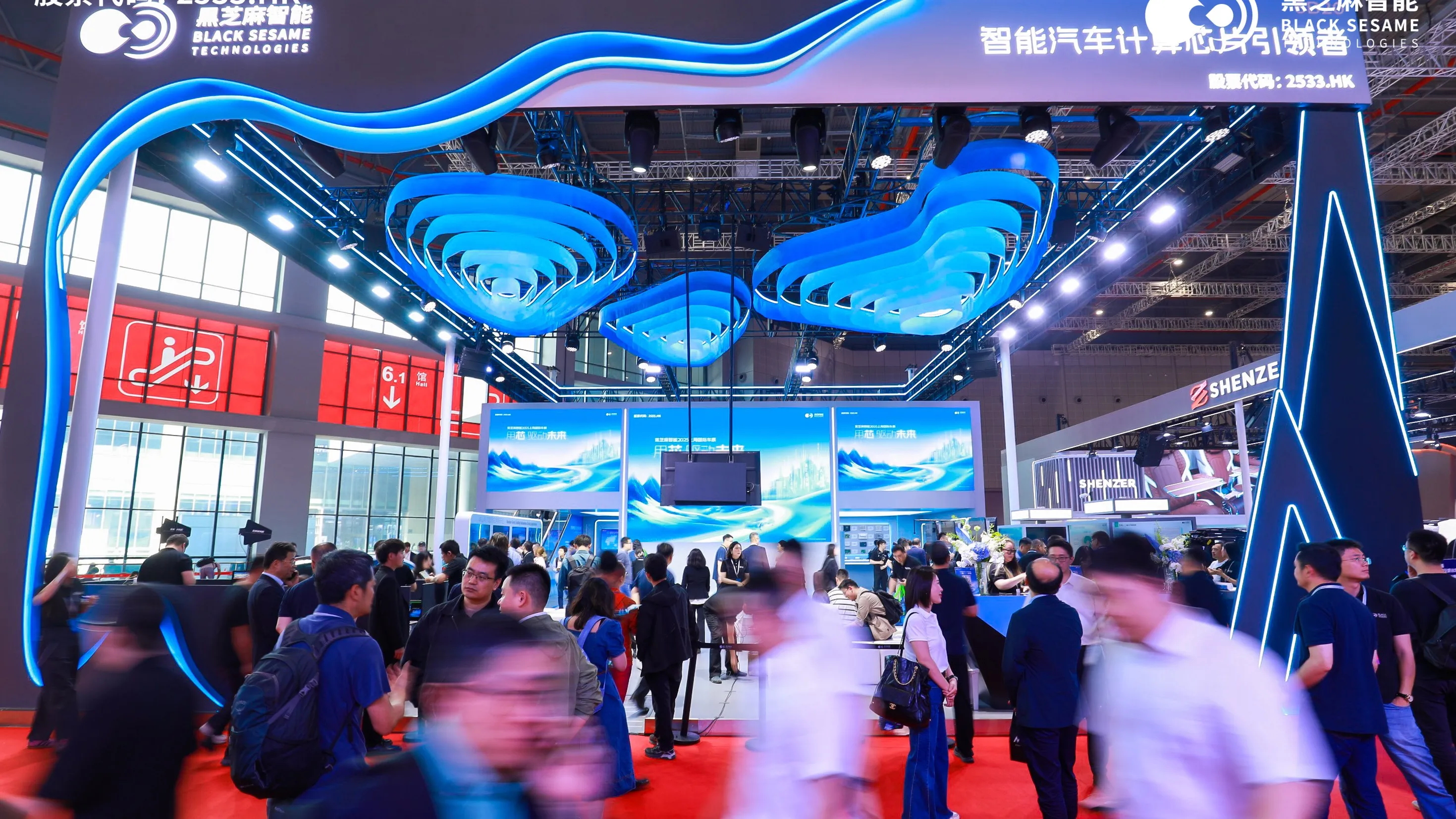

黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣表示,「今年,风向变了,讲的都是规模化、性价比,车企从追求高性能的自动驾驶功能模块,变成了追求性价比。」

王传福透露,比亚迪与英伟达合作会推出可选装的高阶辅助驾驶功能,价格在3000-5000元。宏景智驾新一代单征程3行泊一体域控制器据透露成本低到1500元左右……主打的都是「够用,性价比」。

L2+高速NOA,包括前视、周视、环视,大概超过10个摄像头,还有毫米波雷达,这些是燃油车时代已经成熟的零部件,能够在成本上实现有效的控制。「高阶驾驶辅助功能」,渐渐成了发布新技术方案时常说的词。

合理的成本控制,实现L2的自动驾驶方案,有着成熟链条优势的传统供应商,走上舞台的时候到了。但是,他们也深知,随着智能化的深耕,产业链正变得越来越短,整个链路的响应速度变得更快。

越来越多的整车厂,采用直接和电池厂或芯片厂一起协同的方式来合作,也就意味着,过去博世、法雷奥所擅长的传统垂直供应链体系,再也回不去了。

所以,博世此时改变,是「踩着自动驾驶公司摸过的石头,趟他们走过的河」。

好处不言自明——将会避过很多坑。

从摇摆不定找到确定

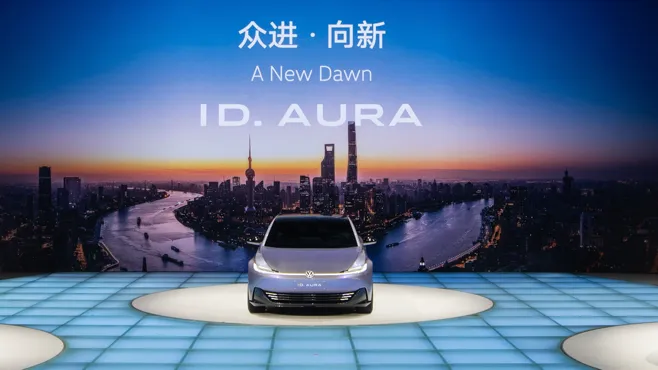

上海车展时,蛰伏了三年的沃尔沃,一改以往的低调作风,直接赤裸裸喊话新势力,「你们会的,我们三年就学会了;我们会的,你们十年也学不会」。

有人觉得,传统车企成了。有人觉得,传统车企飘了。

不管哪种,有一点可以肯定的是,这三年,对传统车企来说,不仅是一个打碎和重塑的过程,也是一个寻找确定和不确定的过程。随着整车厂的打碎重塑,作为造车链条上的重要参与者,零部件供应商也不得不在时代的洪流中,重新寻找新的位置。

细究之下,会发现,这几年产业链中参与者的角色发生了很多转换。

博世、法雷奥们,感到了一些残酷。随着智能化的深入,越来越多的Tier1被绕过去了,车企开始采用直接和电池厂或芯片厂商一起协同的方式来合作。以往手握话语权的巨头们,不得不面对原有商业模式被冲击的巨大挑战。

说起来,局面真的是变了。

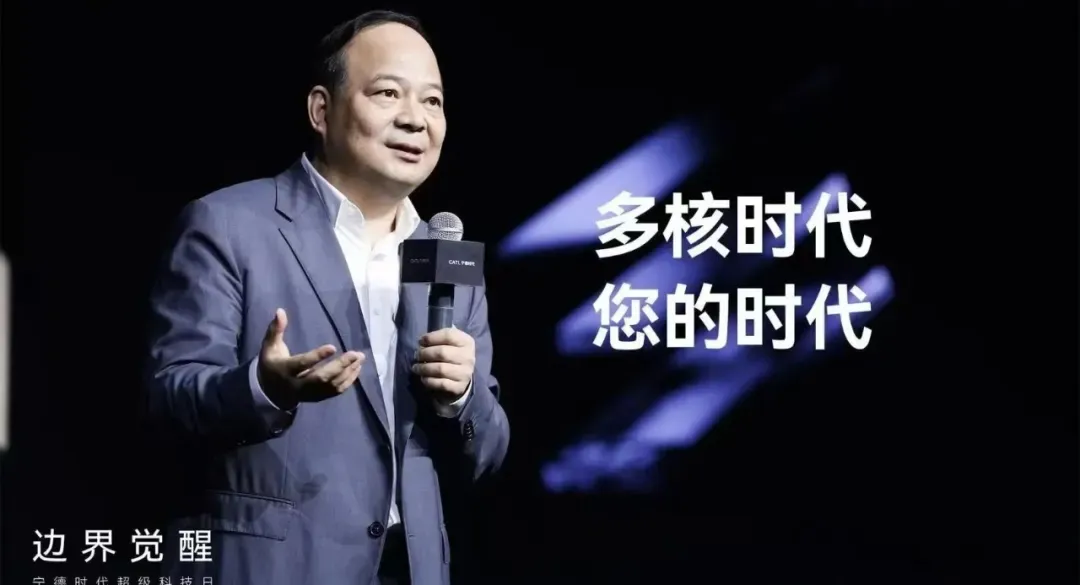

以宁德时代为代表的一线电池供应商,前五大电池企业的市场占有率超过80%,在新能源汽车的发展中,话语权很强势。被裹挟的整车厂多有诟病,这是以往燃油车时代不常出现的。广汽集团董事长曾庆洪就直呼「主机厂在为电池企业打工」。

随着智能电动化技术进入稳定创新期,一家供应商独大的局面,并非常态。在扭转局面里,如何化解汽车软硬件分离带来的角色转换?如何再次把话语权拿到自己手里?

其实,沃尔沃那句略显嚣张的话,用到供应链巨头这儿,也能说得通。

为了应对产业变革,2022年2月25日,法雷奥集团提出了「Move Up」奋进计划:加速电气化,加速高级辅助驾驶系统应用,重塑舱内体验以及全域智能照明。

这三年,博世在冲击中,从摇摆不定找到了一份确定,也学会了低下头学习。

远在斯图加特的博世集团董事会主席史蒂凡·哈通,为博世集团制定了一个目标,或者是一种自信。「我们目标在全球各地区实现增长,并在相关市场跻身三大领先供应商之列。」

通过重组汽车与智能交通技术业务,来应对基于软件的汽车工程转型趋势。重组后,业务将更名为博世智能交通业务,将由七大事业部组成,继续从属于博世集团,同时成立业务董事会,独立运营并自负盈亏,将会从明年1月1日开始正式生效。

「一段时间以来,博世也将自身视为一家汽车软件公司。 如今,为更好响应客户需求,我们对业务架构进行调整以强化这一定位。 」博世集团董事会成员及未来的博世智能交通业务主席马库斯·海恩表示。

用到「独立」二字,可想而知,智能交通业务在博世未来战略的地位到底有多重要。重组后,XC智能驾驶与控制系统事业部、EM电驱动系统事业部被提到了最靠前的两个位置。

对于未来的期待,博世给出了一个数字,来彰显作为传统厂牌在智能时代继续掌握发球权的野心。重组后,博世智能交通业务将于2029年实现超过800亿欧元的全球销售收入。

800亿欧元的销售收入,是一个什么概念?博世2022财年数据显示,集团实现销售额882亿欧元,较上一年的787亿欧元增长了12%。作为未来的支柱板块,智能交通业务的重要性一目了然。

目前,博世智能交通业务中已有超过50%的研发人员从事软件开发工作。博世预计,软件定义下的汽车将从2025年起得到广泛应用。软件,无疑将是博世智能交通业务继续增长的重要支柱。

其中,中国市场,是重中之重。哈通重申了在中国市场博世践行「根植本土,服务本土」战略,「我们要和中国客户共同开发软件,是面向中国市场。」未来,中国区自己开发的产品会越来越多,也会输出到国外。

「组织架构调整,让中国团队更有权、更有钱、更有自由度!」博世中国总裁陈玉东一向快人快语,这次的总结更是简洁有力,一语中的。

他仅用三张PPT,没有口号,一份专业,就展示了博世中国未来五年,甚至十年要做的事情。

市场份额,比盈利重要

性能、成本、车规,是不可能三角。如何实现其中的平衡关系?问题给到博世中国,关于开发时间、效率、利润,博世希望获得什么?

陈玉东首先声明了一以贯之的态度。「市场份额远比盈利更重要,不能因为追求盈利而丢失市场份额,一定要平衡。」没有一定的市场份额积累,很难长久盈利。

去年财报显示,博世在全球汽车业务的增长率是双位数,中国市场整体销售额增长率只有近3%。虽然,陈玉东认为博世在中国市场的运作还是健康的,不过,汽车业务的增长率偏低也在说明,博世的智能化,不是车企第一选择,甚至有时候还被绕过去。

造成困境的因素,陈玉东也知晓。作为全球企业,博世的敏锐度和思考是先人一步的,差不多在10年前,博世意识到电动车即将爆发增长之前,就开始做电气化的准备了,包括在电池、电驱和燃料电池技术。

不过,毕竟是船大调头难,体量大限制了步伐的速度,原有优势正在衰减是不争的事实。

今年第一季度数据,博世亚太地区业务下降了9.3%,原因是汽车需求的下降。再加上,智能化的探索,一直在重复踩坑,亏损,再投资的找路过程,任何一家成熟的企业都不敢轻易说「彻底变革」。

博世并不是一个保守的企业,在137年的时间里,是创新和进取奠定了其在汽车零部件领域的领导者地位。这一次,博世也不想放弃。

「在中国,如何将东西做好并及时地投放市场变得非常重要。」陈玉东表示,从量产角度,全球性的战略平台很可能无法满足中国客户的要求,博世在中国市场需要全新的战略,这也是此次架构重组的出发点。

只有获取了市场份额,才能在盈利上更进一步。那么,对于陈玉东来说,如何让博世在中国市场拿到更多的项目,成为架构调整后,他必须解决的问题。

上海车展时,马库斯·海恩和博世中国执行副总裁徐大全一起接受了采访,分享了博世从纯粹燃油车的供应商,慢慢转型为电动车企业供应很多的元器件的业务情况,「这部分新项目在博世整个业务中占比将不断提升,从20%、30%,到有些地区达到了40%。」

距离博世2029年的业务目标,还相距甚远。尤其是,中国市场正在面临车企对智能化成本降低的要求,和整车厂价格战传导的压力,降价对供应商从来不是好事。

OEM降价,肯定会传递到供应商。供应商怎么办?陈玉东自问自答,「最关键是要提升效率。」

他坦言,「在激烈的竞争环境里,必须要有竞争力,和OEM之间有合理的博弈和谈判,最后达成年降,每年的年降对于Tier 1来说是最困难的。」

在价格战频起的纷争中,如何平衡与整车厂的利益博弈?陈玉东说,对于Tier 1来讲,降价是客户管理工作的日常,降价要求每年都有,只是多和少的区别。这很考验供应链的基本功。

整车厂传导压力的方式,常见的是,压降采购成本,促使多个供应商竞争,等等。降价的成本,有一半,需要供应商来承担。

此前,就有供应商表示,整车厂对供应商的降价要求高于往年。据了解,发起价格战的特斯拉,在下调车价后,要求供应商进一步降价约8%~10%。

汽车智能解决方案提供商福瑞泰克董事长张林,在接受媒体采访时表示:「应对被车企持续挤压的成本压力,只能逼迫自己卷得更厉害一点。」当然,身处其中的博世,也没办法不去卷。

在传统燃油车时代,整车厂占据着绝对的主导地位。想摆脱被动的局面,陈玉东认为,「快刀斩乱麻」的方式,将供应链管得更好,竞争力更强,才能面对降价的压力。

「供应商也不愿做赔本的买卖,我们所需要做的,就是OEM充分沟通协商,在合理的范围内互相得到一个平衡。」

但是,归根结底,技术创新达成的效率提升,才是保持竞争和利润的根本手段。

不存在所谓的灵魂论

此前,投资者日上,特斯拉展示了技术降本的手段:改变组装方式、改变工艺流程、改变电池技术方案等等手段,进行变革汽车生产方式,未来目标车辆成本降50%。

这就意味着,服务特斯拉的供应商,不可能单靠降价来满足特斯拉的需求,必须一起参与到新技术的研发中。

未来整车厂和供应商之间的关系,就像长安汽车总裁王俊所言,将从「传统供应链」演变为「共赢生态圈」。

王俊表示,传统供应链是一种链式结构,按上下游之间不同的责任分工进行资源匹配,和传统生态链相比,共赢生态圈以用户为中心,以价值提供为导向,按需求进行精准、灵活的资源配置。

当然,变化不是一蹴而就的,但是时刻发生的,也就意味着在国产替代的威胁面前,以博世为代表的传统供应商必须加快步伐。

不过,即便变革当前,陈玉东仍然略显「老派」地重申了博世做供应商的原则:一是供应商最主要的要对B端客户一视同仁;二是供应商要让客户在前面。

「博世做了100多年供应商,觉得可以让To B端的客户认识到博世的价值,是一个好的供应商,一个好的助力者。」陈玉东说,无论是燃油车时代,还是智能化时代,博世的原则不会变。

保持原则不变,面临国产替代和车企们「全栈自研」的增多,博世又该如何参与新一轮的竞争呢?尽管竞争已经激烈如斯,陈玉东仍旧希望,在中国市场,保持一个稳定的节奏。

陈玉东分享了一些数据,截止到去年年底,博世拿到不少整车厂的定点项目。其中,基于8155芯片打造的智能座舱域控制器投产越来越多。8155芯片基本正成为目前这一代的标配。接下来,基于8295系统、国产芯片的智能座舱系统会在未来5年成为主流。

「这种情况下,博世所需要做的就是两件事,一是加快人才培养、提升研发能力;二是制造能力和产能要跟上,服务好这些定点项目的客户。现在几乎所有软件公司都会做智能座舱,如何一起合作共赢?是我们面临的竞争课题。」

如何共赢呢?先要明确一个点,现阶段的智能汽车在软硬件领域正在寻求两个关键词,性价比,创新性。

重组之后,XC智能驾驶与控制系统事业部、EM电驱动系统事业部,成为博世智能交通业务的头部部门。「XC事业部是我们在中国面临竞争最激烈的事业部,国内有大大小小200个竞争对手。」陈玉东也知道,从新的竞争中脱颖而出,并不容易。

国内新兴Tier 1在做座舱智驾的非常多,在相对复杂的环境下,博世XC如何保持竞争力?

「有些供应商只供硬件,有些供应商供硬件和软件。博世既有硬件也有软件,还有合作伙伴,所以非常难分别计算。没有办法给出预期的市场份额,我们努力争取成为市场第一。」陈玉东说。

话虽如此,不过,面对越发复杂广泛的系统和域,博世不希望将任何人轻易定义成对手,因为在智能电动汽车领域,跨域合作将成为常态,也就是「共赢生态圈」。

在陈玉东看来,造车新势力在技术应用上比传统车企更大胆,博世需要适应新的合作趋势。所谓的灵魂论,博世认为并不存在,过去都是黑盒模式,未来随着软硬件解耦,肯定是一层层打散。例如,一家做硬件,一家做一部分的软件,再请另外一家安装等等。

「博世可以提供‘硬件+软件’,也可以只提供软件;甚至采用‘白盒’交付模式——给客户写软件。」陈玉东再次强调,最终,大家都要有利可图,要使得车本身有竞争力,让用户喜欢,不要「为软件而软件」,才是商业的本质。

心态,是对了。

写在最后:

虽然智能驾驶在L2级别的停留,给了博世这些传统供应商转型的时间窗口,但并不意味着一劳永逸,只看眼前。博世,也深知这一点。

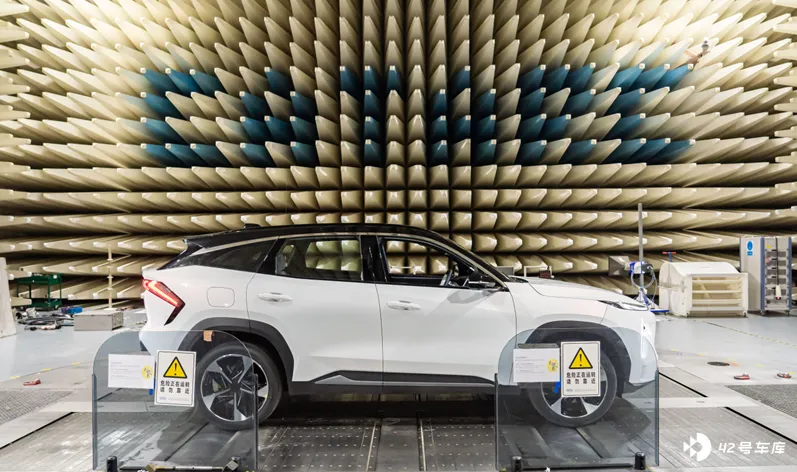

对于自动驾驶系统,博世正在开发大算力智能驾驶域控制器,并希望今年能够投放市场。

「博世的域控制器是基于双Orin的,未来肯定会演进到用国产大算力芯片,也可以升阶到4个Orin或者降阶到1个Orin等。先做好构架,之后就方便满足不同的市场需求。未来我们会逐步实现一个个功能,迈向L2++。」

陈玉东希望,用一个事业部来满足不同的速度、节奏、需求,以及未来。