撰文 | 郑文

编辑|周长贤

沉寂已久的固态电池领域再起微澜。

5 月 31 日,上汽集团宣布,与清陶能源签署增资扩股协议和战略合作框架协议。按照协议,上汽集团将追加不超过人民币 27 亿元,成为清陶能源第一大机构投资者。

据悉,上汽集团将加快清陶能源现有固态电池产品在自主品牌车型上的产业化应用,2024 年上半年智己汽车搭载固态电池的高性能、长续航车型将首先实现规模化量产。此外,上汽集团和清陶能源将于今年成立合资公司,共同开发新一代固态电池产品。

不过,上述消息并没有引起业内的广泛关注,资本市场也波澜不惊。毕竟,固态电池早已不是新话题,而且,在经过多年发展之后,其前景仍晦暗不明,业界存在巨大分歧。

宁德时代董事长曾毓群曾坦言,「固态电池有很多科学及技术的基础问题尚未解决,我们公司深耕 10 多年,仍然认为难以形成有技术可行性和市场竞争力的产品。」

美国创业车企 Fisker 甚至宣布放弃了对固态电池的开发,其创始人 Henrik Fisker 表示,「固态电池是一种这样的技术,当你觉得你已经完成了 90%,几乎达到目标时,然后你意识到剩下的 10%比前面的 90%困难得多。」

5 月 12 日,在首尔举行的「新一代电池研讨会(NGBS2023)」上,LG 能源的解决方案 TI 战略组组长张赫镇(音译)表示:「与锂离子电池相比,全固态电池很难具备价格竞争力。最积极涉足全固态电池开发的日本企业也在不断推迟量产时间。」

他认为,「全固态电池等新一代电池在 2030 年也很难实现商用化,预计到 2030 年将以锂离子电池为中心形成市场。」

在韩国的三家电池公司中,三星 SDI 对固态电池相对看好,认为 2027 年全固态电池会准备大规模生产体系,公司已经在京畿道水原研究所里建设了试产线。

尽管,对于固态电池的未来众说纷纭,《出行百人会/AutocarMax》仍认为,当下值得再次审视它的研发进展,机遇和挑战所在。

一种能量密度、安全性双高的电池?

众所周知,2019 年诺贝尔化学奖授予了致力于锂离子电池研究的科学家,颁奖词中说:「重量轻,可充电的锂离子电池现在被用于手机、笔记本电脑、电动汽车等领域,它还可以储存大量来自太阳能和风能的能量,使一个无化石燃料的社会成为可能——创造了一个可充电的世界。」

在汽车行业,新能源车的渗透率已经上升至 30%左右,接近市场普及的临界点。在非限购大型城市、中小城市和县乡市场的私人消费需求正在稳步提升,2022 年二线及以下城市新能源汽车销量占比达到 56%,较 2021 年提升 6 个百分点。就在不久前的 2023 上海车展上,参展的 298 款车型中,有 172 款是新能源车。

目前,普通消费者似乎准备好接纳电动车,车企也似乎做好了技术储备。不过,作为电动车最重要的部分,动力电池在新的应用场景中仍面临诸多挑战。以锂离子电池为例,其面对的就有能量密度、功率密度、安全特征、循环寿命、日历寿命、自放电、快充性能、温度范围、资源环境、成本等诸多挑战。

回到本文的主旨,固态电池的问题,先谈它为什么广受追捧,几乎吸引了业内所有主流公司都去研发、布局。还有像清陶科技这样的创业公司,通过对固态电池技术研发的坚守与突破,在电动汽车产业价值链上构建起一定的竞争壁垒。

前不久,在国轩高科第十二届科技大会的两天议程中,甚至拿出半天时间设置了固态电池高端论坛专场,交流该领域的重要研究成果及最新动态,探讨面临的机遇、挑战和未来发展方向。

「做全固态电池其实是实现了电池的一个梦想,没有安全性的问题。」国轩高科国际业务板块执行总裁程骞一语道破行业秘辛。

在什么情况下,电池会出现安全性问题呢?他认为,高温、燃料、氧气,三个条件缺一不可。电池短路会产生高温,里面的溶剂碳酸脂是天然的燃料,正极材料分解又会产生氧气,这三个条件缺一个就不会发生失控。

「高能量密度电池,即使在水里边泡着,把它做穿刺,在水里面一样会着火。」程骞说,这是国轩高科实际做过的实验。

虽然锂离子电池通过采用耐高温陶瓷隔膜、正负极材料表面修饰,优化电池结构设计,优化 BMS,改善冷却系统等措施,可以在很大程度上提高安全性,但无法从根本上保证大容量电池的安全性。

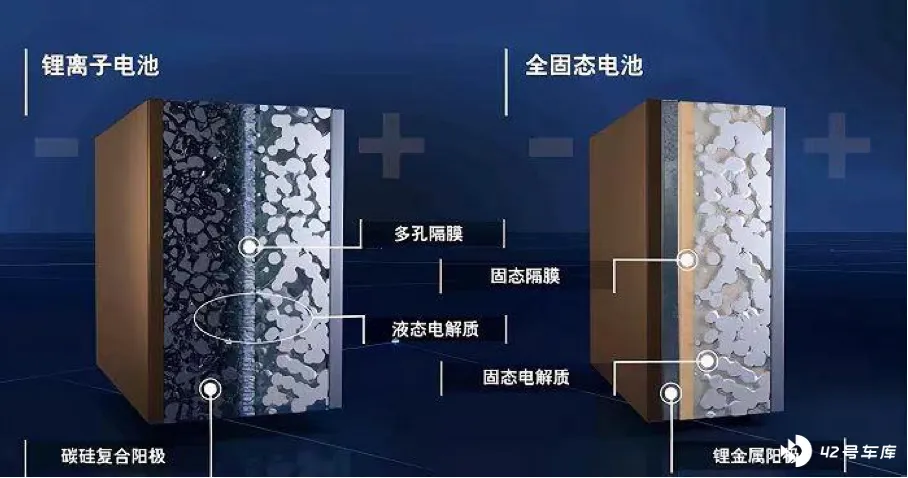

而全固态电池,尤其是无机物的全固态电池硫化物,实现的就是把它的燃料去掉了,里面没有液态的碳酸脂的燃料,就非常难着火。「一旦电池是安全的,可以把存储效率做到无限大。」

程骞认为,固态电池的想象应用空间很大。

「全固态电池还有一个好处,不需要热管理。它的温度区间非常大,从零下 40 度~100 度性能都差不多,不像液态电池到了低温零下 20 度性能就不好了。」程骞补充道,「所以说,全固态是一个终极目标。我认为(量产)至少 2027 年以后,还需要一定的时间。」

除了安全性,能量密度则是锂电池研究的又一重要课题,它不仅是关键指标,也是技术更新换代的标志。

不过,传统锂离子电池的能量密度越来越接近理论上限。相比之下,固态电池由于其特性,安全性高、体积小、能量密度高等优势凸显。

数据显示,市场上的磷酸铁锂电池单体能量密度约为 120~140Wh,三元锂电池单体能量密度则在 130~220Wh,而固态电池可以达到 300~400Wh。

聚合物、氧化物、硫化物,三种电解质选什么?

固态电解质是固态电池的核心,电解质材料的选择,与电池的各项性能指标功率密度、安全性能、循环寿命等,都有着密切的关系。

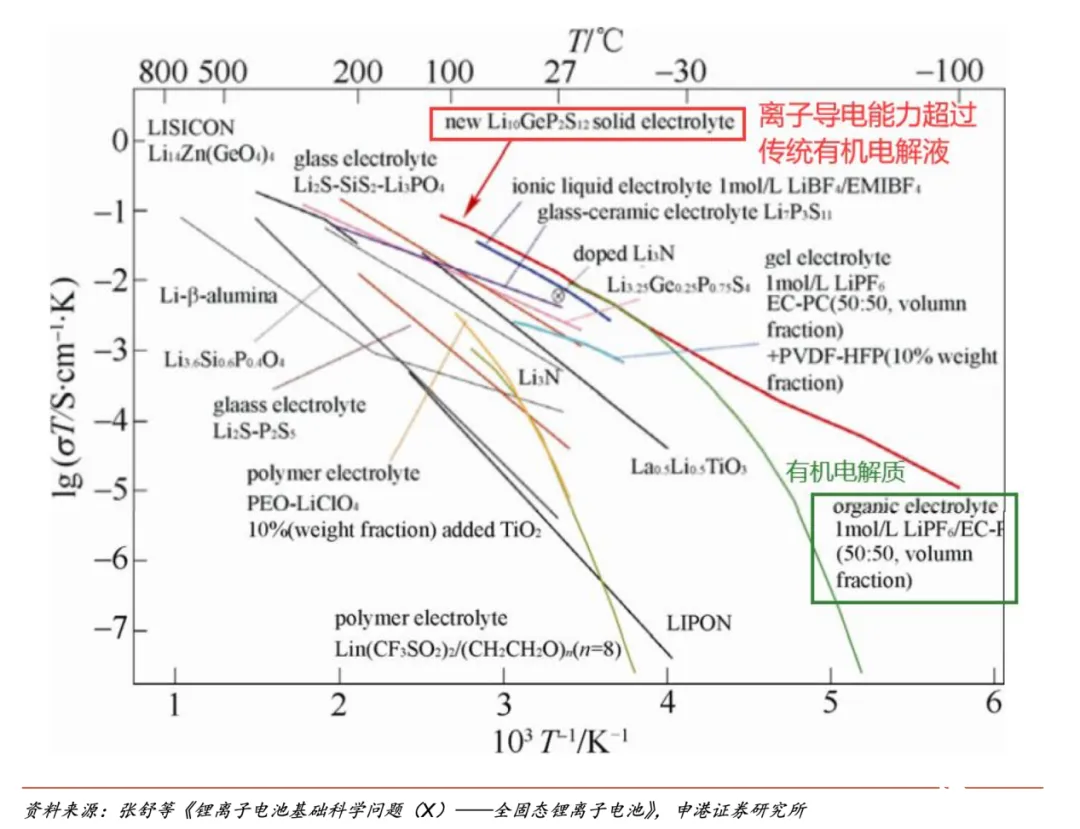

目前固态电池内阻较高,为了发挥全固态电池的优势,发展高电导率的电解质材料是基础。

各种无机固态电解液与液体电解液、离子液体、聚合物电解质等材料电导率的对比如下图所示,部分固态电解质的离子导电能力已经超过有机电解液。

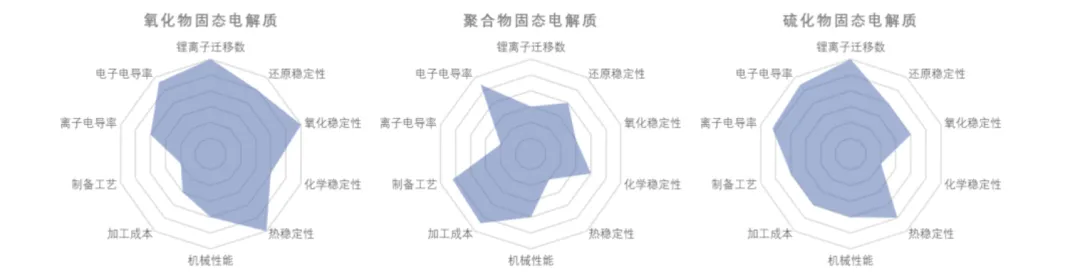

在全球产学研的一致努力下,目前常见的筛选出的固态电解质主要有三类,分别是聚合物、氧化物、硫化物等,总体而言,各有优缺点。

首先来看聚合物固态电解质。聚合物电解质一般由聚合物和锂盐络合形成,并添加少量的惰性填料,本质上接近目前的液态电解质。

发展到现在,常用的聚合物材料有聚氧化乙烯、聚硅氧烷、聚环氧乙烷、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯、聚甲基丙稀酸甲酯、聚环氧丙烷等等,每种聚合物都有优劣势,比如聚氧化乙烯对锂盐溶解性好,高温离子电导率高,不过在室温中比较逊色,且结晶度高,需要改性处理。

锂盐则主要采用 LiC₂F₆NO₄S₂,它在聚合物中有良好的分散能力和稳定性。惰性填料主要为氧化物,包括 TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2 等,可以降低聚合物结晶度、改善机械性能。

因为易于合成加工,机械性能好,柔性佳等优点,与现有的液态电解质生产工艺兼容,以聚合物为电解质的固态电池率先在欧洲实现商业化应用,技术最为成熟。

不过,它的室温电导率不高,需要加热到 60 度高温才能正常工作,另外稳定性也不算太好,不能适配高电压的正极材料,且在高温下也会发生燃烧现象。此外,还有电化学窗口窄,电位差太大时(大于 4V)电解质容易被电解等问题。因此,整体性能提升有限,制约其大规模应用发展。

说完发展最成熟的聚合物电解质,再来看看氧化物电解质。

氧化物电解质是含有锂、氧以及其他成分(可以是磷、钛、铝、镧、锗、锌、锆)的化合物,可以分为晶态、非晶态两类,其中晶态电解质包括钛矿型、NASICON 型、LISICON 型以及石榴石型等等,非晶态氧化物电解质的研究热点是用在薄膜电池中的 LiPON 型电解质。

氧化物固态电解质的电导率比聚合物更高,比硫化物更低,兼具机械稳定性和电化学稳定性。劣势是不易烧结,氧化物电解质需要 800 度以上的高温烧结才可以致密成型。另外,存在刚性界面接触问题、脆度高难以加工。

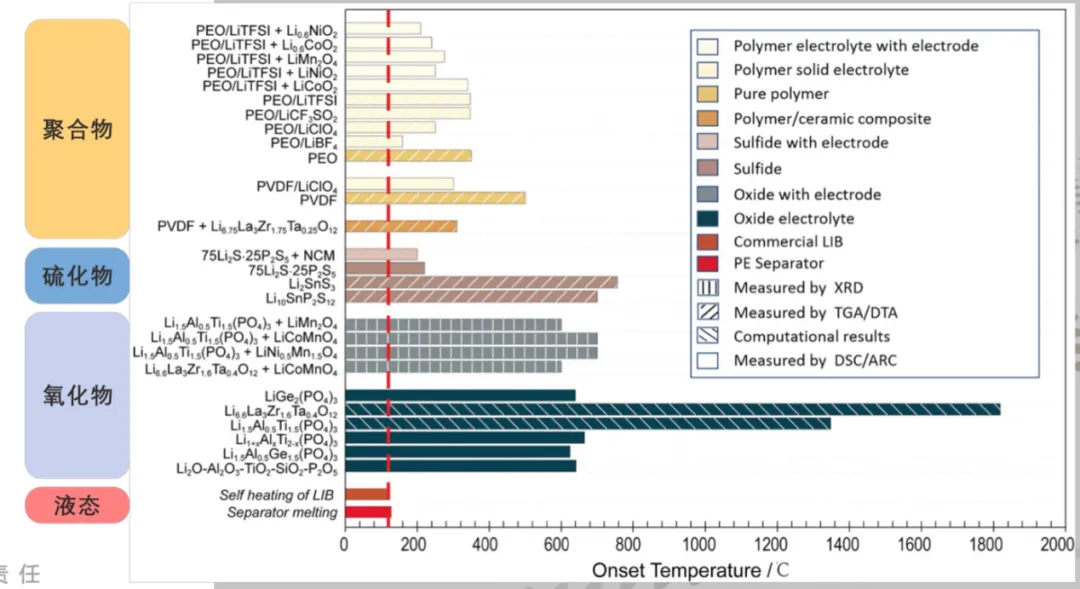

其中需要指出的是,它的热稳定性非常优秀。据中科院研究员陈汝颂等此前的统计,三大固态电解质的热失控初始温度均超过液态电解质,其中又以氧化物电解质的安全性最高,热失控初始温度超过 600°C,最高可以达到 1800°C,电池燃烧问题基本可以杜绝。

整体看,氧化物综合性能好,体系制备难度适中,目前发展得很快。在实际应用中,较多新玩家选取此路线,会选用聚合物和氧化物一起,在应用端实现性能突破,以半固态电池载体规模量产。

在三种电解质中,硫化物固态电解质是目前理论上最佳的固态电解质材料,相比现有锂离子电池,硫化物的优势是能量密度,可以轻松超过三元电池的三倍。它被认为发展潜力最大。

行业似乎形成了共识,硫化物固态电解质虽然研发难度高,却成为丰田、LG、松下等有实力的企业主要选择的路径,如果形成突破就会形成高技术壁垒。

硫化物由氧化物固体电解质衍生而来,硫元素替换了氧元素。同样,它也分为晶态和非晶态两种,晶态最典型的是 Thio-LISICON 型,还有 LGPS 型、Argyrodite 型;非晶态主要是 LPS 型。

硫化物固态电解质电导率最高,并且电化学稳定窗口较宽,可以在 5V 以上,且兼具强度和加工性能、界面相容性好。

缺点是热稳定性较差,热反应起始温度 400~500 度。对水敏感,容易和空气中的水、氧气反应产生硫化氢剧毒气体,这导致体制备工艺复杂。此外,硫化物与正极材料兼容度差,对锂金属稳定性差,会发生反应,导致离子电导率的损失。

另外一个值得关注的因素是,硫化物电解质的成本较为昂贵。

2020 年在《Energy Technology》上发表的一篇文章测算,在使用金属锂负极之前,以硫化物作为电解质、以石墨作为负极的固态电池成本为 158.8 美元/KWh,使用石墨负极的传统锂电池总成本为 118.7 美元/KWh。

另有统计显示,氧化物的电解质成本最高的是 LLZTO,为 32.82 万元/吨,最低的是 LLTO,为 2.11 万元/吨,而硫化物电解质 LGPS 的成本为 120.84 万元/吨。对比非常明显,硫化物方案在成本方面也有待突破。

需要指出的是,除了电解质,固态电池的正负极材料也有待进一步探索,由于本文容量有限不再分门别类地进行解析。

到此为止,大家应该明显感觉到,如此多的化学方案,想要从中寻求平衡和突破是一件非常困难的事。在实际应用中,也不一定只采用单一体系,事实上,不同企业选择的方案就是五花八门。

中日韩欧美角逐,谁技高一筹?

在全球范围内,针对全固态电池的研发,总体现状是日本起步最早,押注硫化物固态电解质技术路线,在持有的固态电池专利数上,遥遥领先,其中代表厂商有丰田、松下、日产等。

丰田在全固态电池领域一直坚持硫化物路线,现有专利超过 1000 件。不过,正如张赫镇所说,丰田在固态电池领域的研究并不顺利,量产时间一直往后推迟。去年丰田全固态电动车进行路测时,也承认了困扰电池的循环问题没有全面解决。

除了日本企业,韩国企业的竞争力同样非常强。据 Patent Result 统计,截至 2022 年 3 月,全球专利数排名前十的全部是日韩企业。韩国主攻硫化物技术体系,电芯开发速度稍逊日本,正负极材料研发具有优势,代表企业有三星 SDI、LG、SKI 等。

三星 SDI 公司的全固态电池采用了硫化物固态电解质、高镍 NCA 正极、新型负极和堆叠技术。Nature Energy 公布的信息显示,三星 SDI 引入了 Ag-C 复合负极、不锈钢 SUS 集电器、硫银锗矿(辉石型硫化物)电解质以及 LZO 涂层技术。

通过以上的组合技术方案,解决了负极锂离子过量不均匀沉积等问题,电池实现了 1000 次以上充放电循环,能量密度为 900Wh/L,库伦效率>99.8%。丰田、松下的能量密度大概在 700Wh/L,库伦效率约 90%。

LG 公司开发聚合物和硫化物固态电池,引入差异化的材料和工艺创新技术,例如 NCMA(添加铝的四元电池)和 LongCell,与现有技术相比,能量密度提高了 16%,行驶里程提高了至少 20%。

欧美选择氧化物路径的居多,并配合直接开发锂金属负极应用。细化看欧洲以德国研发布局投入最大。美国则是初创公司主导研发,并与众多车企达成合作,代表企业有 Solid Power、SES、QuantumScape 等。

比如,脱胎于斯坦福大学的初创公司 Quantum Scape,于 2010 年创立,获得包括大众、马牌、上汽在内的投资,并深度绑定大众。

Quantum Scape 开发的固态电池采用氧化物、硫化物双重材料体系,结构设计中还取消了传统负极材料层,以兼具隔膜、负极作用的固态陶瓷电解质取代。双重固态电解质材料体系以 LLZO 石榴石型氧化物体系为主打,LGPS 硫化物体系为储备。

基于以上的设计,这款固态电池的纸面参数是:15 分钟可快充至 80%;800 次循环后至少保持 80%的容量;1000Wh/L 存储电量(380~500Wh/kg)续航提升 80%,最高可达 2000 公里,不过量产也面临着许多待解的问题。

国内主要则以市场驱动为主,短期聚焦在更具兼容性、经济性的聚合物+氧化物的半固态电池技术上。不过,现在装车的量产半固态电池性能提升有限,更长期的硫化物布局也有。

以几家明星企业的技术储备看,宁德时代有布局硫化物路线,目前没有披露具体产品信息;比亚迪技术路线涵盖聚合物、氧化物、硫化物和复合固态电解质,其中聚合物路线包括 PEO、聚烯酸酯类。

不过,国内较多厂商选择研发成本和难度相对较低的路线,并积极寻求实现半固态电池规模化上车,比如,清陶能源、卫蓝新能源等。

由于上汽的连续投资, 清陶能源 才为大众所知。2022 年,上汽集团与清陶能源成立固态电池联合实验室,携手推动车用固态电池材料、电芯与系统的联合开发。

官方披露的信息是,目前第一代固态电池(这里应该是半固态)已完成装车试验,单体能量密度达到 368wh/kg(相比磷酸铁锂电池,能量密度提升 100%以上),测试车辆最大续航里程达 1083 公里。

2025 年起,双方将联合推出新一代固态电池,相关技术方案可以大幅提升电动车续航里程,彻底解决「里程焦虑」;同时,电池成本更比同等规格磷酸铁锂或三元电池低 10%-30%。

与液态电池相比,半固态电池的材料体系变化比较小,仍然会采用隔膜与液态电解液,通过减少电池内部液态电解质的含量来提升比能量和安全性。据悉,蔚来 ET7、东风 E70、岚图追光等车型,都宣布搭载半固态电池。

此外,卫蓝新能源的方案与进展也值得一提。它采用聚合物+氧化物复合材料,以 LATP 为主,预计下半年搭载蔚来 ET7 的 150KWh 电池包上线,续航里程突破 1000km。目前,它的半固态成本比较高,还需要进一步降本。

结语

技术创新是企业的核心竞争力,着眼新赛道、新产品、新技术,力争实现跃迁式发展。

与此同时,企业的发展需要秉持长期主义「静待花开」,一直瞄准未来发展的长远目标,去不懈努力。

因为,企业的内在价值增长需要时间,认知和投资能力也需要日积月累的进步,只有这样才能不断突破,进入新的层次和境界。

正如亚马逊创始人贝佐斯所说:「如果你做一件事,把眼光放到未来三年,和你同台竞争的人很多;但如果你的目光能放到未来七年,可以和你竞争的人就很少了。因为很少有公司愿意做那么长远的打算。」

谨以这句话,送给在固态电池领域奋斗的企业与行业精英们。