随着新能源汽车市场井喷式发展 , 新能源汽车安全问题 , 尤其是源于 电池所导致的起火、爆燃等事故 频繁被提及 ,而导致事故发生的原因以及 新能源汽车 国家强制标准到底有哪些成为公众们日益关注的焦点。

为什么会起火?

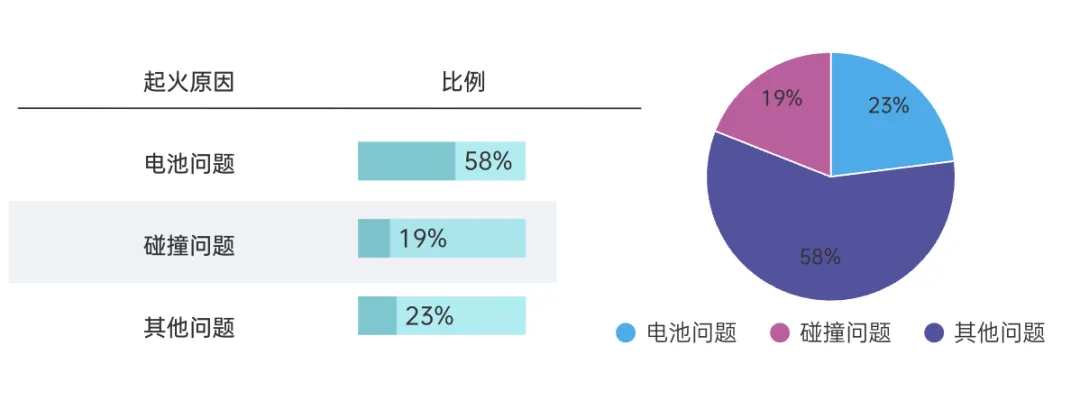

据国家应急管理部公布的数据显示,2022 年第一季度,全国新能源汽车火灾事故共计 640 起,同比上升 32%。而据新能源汽车国家大数据联盟发布的数据显示,自 5 月起共监控到 79 起安全事故,在已查明起火原因中,58%源于电池问题,19%源于碰撞问题,还有部分源于浸水、零部件故障、使用问题等。

从上述统计中能够发现,新能源汽车起火事故最主要的原因有两个,一是电池本身产生故障,二是碰撞引发的电池故障。

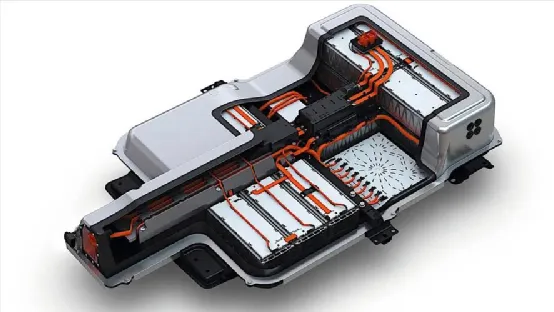

首先来看电池本身发生故障的情况。其实,我们平常所说的电池是指整个动力电池系统,包括电芯、电控、Pack 以及各种元器件、线束等诸多零部件,任意一个环节出现故障都有可能发生起火或爆燃的情况。

再来看碰撞所引发的电池故障。这一点就很容易理解,一旦发生碰撞,那么动力电池系统发生各类故障的可能性将呈直线上升的趋势,也就更容易发生起火、爆炸情况。

总结起来,动力电池系统起火的根本原因在于「热失控」。当动力电池系统发生故障,动力电池内部便会产生大量的热量无法扩散,当温度达到临界值,便会引发电池包的燃烧或爆炸,进而导致整车的起火、爆燃。

热议的国标「五分钟」到底是指什么?

实际上,针对新能源汽车市场起火事故持续发生的现实状况,国家相关主管部门已经制定了相应的国家强制标准。

比如在 2020 年 5 月,工业和信息化部就发布了《电动汽车安全要求》和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等强制性国家标准,并于 2021 年 1 月实施。而在 2021 年 8 月,《电动汽车碰撞后安全要求》这一国家标准发布, 并于 2022 年 3 月实施。

其中《电动汽车用动力蓄电池安全要求》主要针对电池单体、电池包或系统提出了具体安全要求。比如电池单体在进行过充、过放等试验后不起火不爆炸,电池系统在进行振动、机械冲击、模拟碰撞、热扩散乘员保护等试验后不起火、不爆炸。

值得注意的是,在进行热扩散乘员保护分析和验证时,要求一旦电池包或系统由于单个电池热失控引起热扩散,进而导致乘员舱发生危险之前 5 分钟,应提供一个热事件报警信号,为车辆乘员留出逃生时间。

而《电动汽车碰撞后安全要求》则对新能源汽车碰撞提出了具体要求,比如在碰撞结束后 30 分钟内,动力电池系统不应爆炸、起火,不应有电解液溢出到乘员舱等等。众多标准出台的目的就是最大限度保障新能源汽车的成员安全。

「但从实际情况来看,国家强制标准的试验场景很难与真实场景一一对应。」有业内分析人士如此表示。

比如,《电动汽车用动力蓄电池安全要求》中提到的「5 分钟提前预警」,是静态场景之下进行测试,与大多处于动态的真实场景正好相反,但强制标准对于动态场景的预警时间却没有做出相应的要求。

有相关分析人士指出,《电动汽车碰撞后安全要求》中的涉及动力电池安全的强制标准所做的试验项目均为静态试验,并不包含碰撞等动态试验,而涉及电动汽车碰撞安全的强制标注的试验工况最高不超过 60km/h。

「一旦发生远超试验工况的高速碰撞,那么发生起火或爆燃的概率将呈指数级增长,如此迅猛的燃烧将在极短的时间内完成,相关乘员很难有 5 分钟的逃生保障。」上述业内分析人士委婉的表示,而从此前曾发生过的多起高速碰撞所导致的新能源汽车起火事故的结果不难发现这一点。

国标太低了吗?

当然,或许会有人觉得我国有关动力电池或新能源汽车强制标准有些过低了,其实并非如此。相对于国际标准,我国相关强制标准可以说与之接近,甚至有些测试会更加严格。比如,美国就没有制定专门的新能源汽车强制标准,其碰撞测试往往沿用传统燃油车的标准,但美标翻滚测试的测试速度为 48km/h,而国内强制标准中的新能源车翻滚测试速度达到 60km/h。

其实,分析了这么多,只是想让一些想要入坑新能源汽车的终端用户了解一下新能源汽车,尤其是涉及电池、电机、电控等三电系统的基础知识,并在日常用车或充电过程当中关注车辆的相关异常状态,而在驾驶时则应当尽量避免高速碰撞情况的发生,毕竟,即便是钢筋铁骨,在如此高速度的碰撞之下,危险系数实在是太高了。