编辑 | 苏清涛

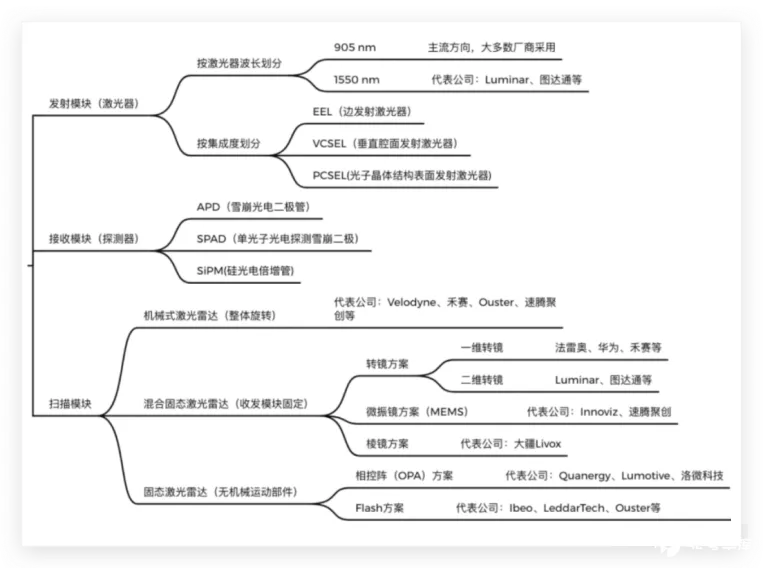

两三年前,在提起激光雷达时,很多人都会有一种「技术路线太多,我傻傻分不清哪个是哪个」的印象。暂不提离量产还有一段距离的 FMCW 激光雷达,仅以 TOF 激光雷达 中的「半固态/固态」为 例,按波长、集成度及扫描模块都可以分为好多个类别。

不过,根据各激光雷达厂商在今年 1 月 CES 及 4 月上海车展上释放的消息看,半固态激光雷达(TOF)的技术路线正在快速收敛中。可以简单总结为如下三点:

1. MEMS 正在被边缘化,转镜式渐成行业共识;

2. 激光器的波长方面,多家原来主打 1550 nm 的,在新产品中开始转向 905 nm;

3. 集成度方面,高密度收发线列(芯片化)成为「众望所归」。

扫描方式的「大一统」:MEMS 被边缘化,转镜渐成行业共识

在半固态的三种扫描路线中,棱镜式仅仅是「昙花一现」,在过去两年,真正参与「争天下」的实际上只有 MEMS 和转镜式两类。由于两种技术路线都有好多玩家采用,并且也都有机会拿到主机厂定点,因此,至少从表面上看,这两种技术路线在当年是「不分伯仲」。

不过,事情正在迅速变化。

2021 年下半年,有激光雷达业内人士向笔者透露,某在 MEMS 领域有深厚积累的德系 Tier 1 的激光雷达已放弃了坚持很久的 MEMS 路线;在过去半年里,MEMS 路线「鼻祖」Innoviz 推出的新品 Innoviz Two 也放弃了 MEMS 路线。

Innoviz Two 没有公布扫描路线,但从点云图案看,它的扫描方案应该就是转镜式。

国内公司中,探维的新品 Duetto 也不再走该公司之前一直坚持的 MEMS 路线,而是改为转镜;另外,据某此前一直在死磕 1550+MEMS 路线的二线激光雷达公司的离职技术人员透露,该公司在后续的产品规划中也放弃了 MEMS,改做转镜。

其实,在过去的两三年里,采用 MEMS 扫描方案的激光雷达能否过车规、是否适合批量化生产,一直是存在争议的。概括起来,「反方」观点主要有如下几点——

1.点云规整度差

「点云规整」的定义是点云的排列横平竖直,点与点之间的角度分辨率基本一致 + 空间相邻点的时间戳也相邻,好处是运动畸变更有规律,更有利于算法补偿。MEMS 单一激光器的视场角很小,总视场需要几个激光器拼接而成,拼接处的规整度会受到影响;同时由于微振镜的谐振运动,很难做到精确的「矩阵式」定位,且车辆行驶中的运动会加大振镜的运动控制误差,从而进一步影响规整度。

2 .激光器数量少,单个失效后果更严重

由于 MEMS 方案可以通过微振镜在二维方向上的运动实现激光雷达线束的快速扫描,其等效线束能够轻易突破「100 线」甚至是「200 线」,因此,MEMS 需要的激光器数量往往比一维转镜(有多少线,就有多少个激光器)激光雷达要少很多。

激光器的数量越多,单个激光器失效时产生的影响也就越小。而对于 MEMS 激光雷达,一个激光器失效,即意味着一大片视场的缺失(对于转镜扫描的激光雷达而言,一个激光发射器的缺失只会使这条线探测到目标上的点云数减少,但不会完全致使大片视场区域的完全失效)。

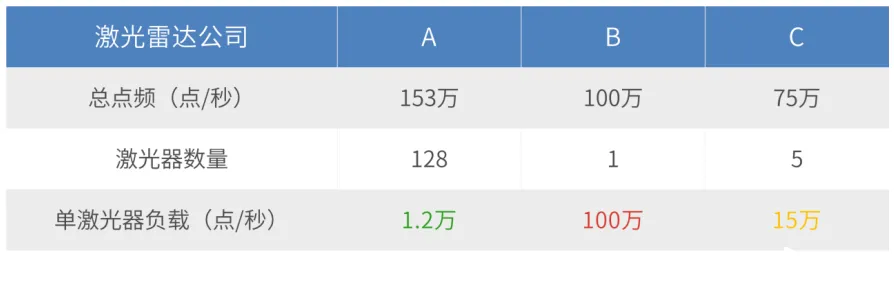

3.激光器的工作强度过大,导致寿命缩短

车企们在选择激光雷达时特别看重点云密度,有的车企甚至提出按点云密度来算应该付多少钱。影响点云密度最关键因素是「点频」(激光的发射频率),即激光雷达在一秒钟内发射了多少束激光。为了达到同样的点频数,MEMS 由于激光器数量少,单个激光器不得不拼命提高点频,高强度的点频输出使得激光器的寿命受到影响。

之前,某激光雷达公司产品经理在接受九章采访时曾做了个形象的类比:「你有六头牛,正常情况下每天可以产 10 公斤奶。现在为了冲业绩,让每头牛每天挤 20 公斤奶,这样看似整体产奶量得到了立竿见影的提升,但实际上每头牛的负载很大,大概率导致奶牛提前‘退休’。」

我们计算了三家激光雷达公司的单激光器负载,得到下面的图,可以看出激光器数量最少的单个负载是数量最多的的近百倍。

4.受振镜尺寸限制,性能和可靠性难以兼得

为降低系统复杂度,目前市面上的硅基 MEMS 激光雷达都采用结构紧凑的同轴方案。同轴扫描方案的特点是光发射通道与光接收通道共用一个对外的镜片,激光束经过一面穿孔的反射镜,入射到振镜的镜面上。此方案的测距能力 MEMS 微振镜的镜面尺寸成正比,视场角与振镜的运动幅度成正比,也就是说,为了提高整体性能,不仅要求 MEMS 微振镜的镜面尺寸尽可能大,而且需要保证振幅不能太小。

但大尺寸的 MEMS 振镜会严重影响整体可靠性。大尺寸振镜对驱动其振动的快轴、慢轴的负担也更大。MEMS 的悬臂梁结构非常脆弱,这两对扭杆中,又细又长的为慢轴,又短又粗的为快轴,两者同时对微振镜进行反向扭动,外界的振动或者冲击极易直接致其断裂。

也就是说,硅基 MEMS 振镜尺寸越大,就越难以满足车规的 DV、PV 对可靠性、稳定性、冲击、跌落的测试要求。目前市场上主流 MEMS 激光雷达的探测距离可以达到 150 米@10%,但很难再往上提升了,原因正在于此。也就是说,MEMS 路线的迭代空间很容易受到限制。

两年前,笔者从某激光雷达公司产品经理听到这样一段话:「当前,MEMS 振镜的尺寸能做到 5mm 已经是到极限了,也有个别供应商做到了 7mm 的 demo,但中科院一个做 MEMS 的老师说‘圈子里做 MEMS 的公司他全部都认识,他不相信目前有谁的 7mm MEMS 能量产’。」

今年 2 月,笔者听投资机构的朋友说上海有一家激光雷达上游创业公司做出了「直径在 8mm 以上的大尺寸 MEMS,已经开始送样」「如果能用的话,可能会成为 MEMS 跟转镜两条技术路线决战的分水岭」,不过,笔者在最近向其送样客户做调研后得到的反馈是:不如转镜和棱镜。

MEMS「大尺寸化」尝试的折戟,反映出这条技术路线突破天花板的难度之大。接下来,会不会有其他做 MEMS 激光雷达的公司也推出转镜方案呢?我们拭目以待。

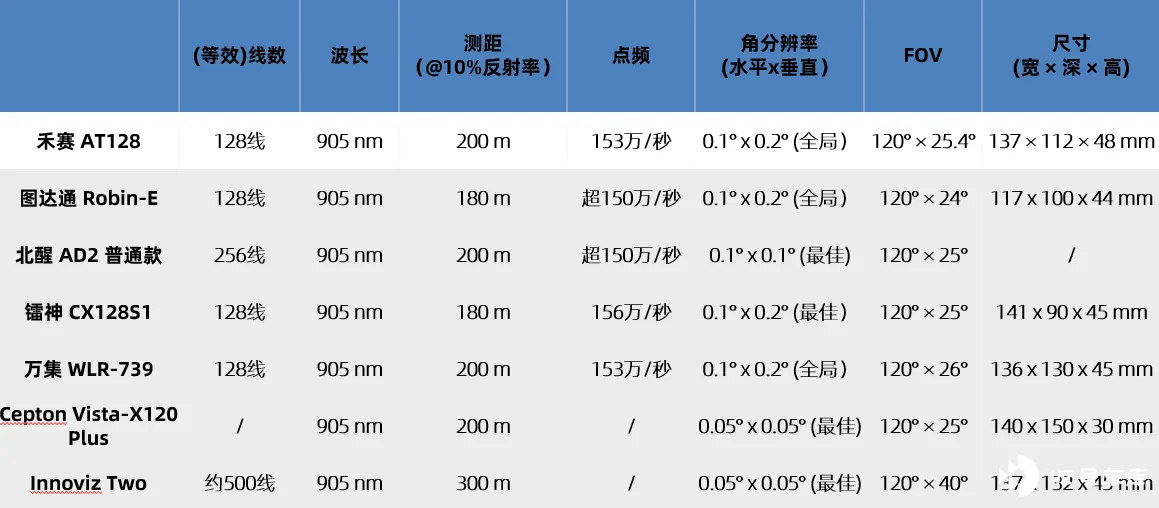

在多家走 MEMS 扫描路线的公司纷纷推出转镜方案的同时,北醒的最新产品 AD2 普通款、镭神的最新产品 CX128S1、万集的最新产品 WLR-739 也都是转镜式。此外,法雷奥、Luminar、图达通和华为一直在坚持转镜路线,而 Livox 近两年也在新一代产品上切换至转镜路线。

转镜路线又分为一维转镜和二维转镜。在走转镜路线的玩家中,法雷奥、禾赛、华为等采用了一维转镜,Luminar、图达通采用了二维转镜,其他几家的情况我们暂不清楚。

两者的区别是:一维转镜通过旋转的多面体反射镜,将激光反射到不同的方向;二维转镜顾名思义内部集成了两个转镜,一个多边棱镜负责横向旋转,一个负责纵向翻转,实现一束激光包揽横纵双向扫描。

理论上,一维转镜和二维转镜都是可以达到车规级量产水平的方案。具体到两个技术方案,一般来说,集成的激光器越多,需要的扫描方式就越简单,即多激光器+一维扫描,少激光器+二维扫描。

一维转镜由于只有水平方向在做机械运动,并且转速更慢,因此可靠性更高一些;二维转镜是水平、垂直两个方向都有镜子在做机械运动,转速更快,因此在做好动平衡、NVH、寿命和成本之间的协调会难度更大一点,但它的好处是激光器数量减少,在不采用更昂贵的激光器的情况下,有可能将成本做得更低。

一维转镜有个明显的特征是「要做到多少线,就需要多少个激光器」,这是一把双刃剑:前几年,由于激光发射端的集成度很不高,如果线数过高,有很多个激光器组成的系统的复杂度就过高,因此,早期的一维转镜线数都做不高。在这种情况下,为了将线数做高,不少厂商都选择了二维转镜方案。

但随着芯片化方案的成熟,发射端集成度的提高有了可能。2021 年,禾赛率先做到了垂直方向上 128 线的集成,随后,有很多厂商也开始在高线数激光雷达上尝试采用一维转镜方案。

激光器波段的「大一统」:905 逐渐成为共识

在扫描路线收敛的同时,激光器波段也在收敛。在本次上海车展上,还有一个有意思的现象是:之前一直专注于 1550 的图达通和镭神均推出了 905nm 的前视主激光雷达(产品分别为 Robin-E 和 CX128S1)。

另据九章智驾了解,某原本死磕 MEMS+1550 的二线激光雷达厂商在下一代产品将扫描方案由 MEMS 改为转镜的同时,激光器的波段也从 1550 转向了 905。

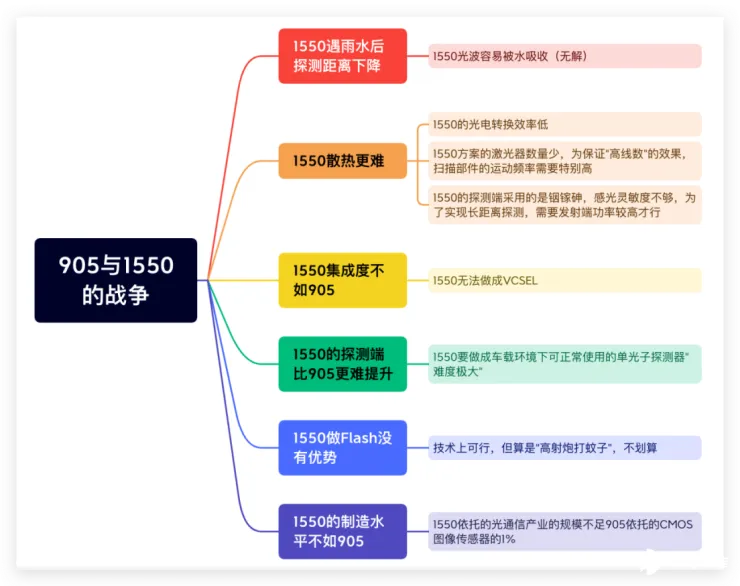

这三家以 1550 起家的激光雷达厂商纷纷拥抱 905,似乎是在客观上回应了笔者于去年 8 月份发布的《 激光雷达:905 与 1550 的战争 》一文中的观点。

笔者写《 激光雷达:905 与 1550 的战争 》这篇文章的缘起是,去年 4 月份,笔者偶然在禾赛技术负责人在微信朋友圈看见如下一段话:

最终让我们放弃 1550 的原因是通过对未来技术和产业链的研判,我们认为几年后,1550 即使在性能上也会输给 905,而且一旦 905 性能超越了 1550 后,之后的差距会被越拉越大。之后我们将几乎所有的研发资源投入了硅基路线,专注于 905nm 激光雷达的上游核心零部件及芯片的开发。

出于好奇,笔者带着拿着这段话跟激光雷达产业里的将近 20 个人聊了一波,并一步步挖掘出了「几年后,1550 即使在性能上也会输给 905,而且一旦 905 性能超越了 1550 后,之后的差距会被越拉越大」的原因。在此摘要如下:

当时,这篇文章在行业里引起了巨大反响。

这次上海车展期间,某中小激光雷达公司 CEO 在跟笔者交流时还提起这篇文章,表示认同文中的分析思路及观点。这家激光雷达既做 905 又做 1550(卖给汽车行业客户的是 905 产品,卖给高铁、地铁等行业客户的是 1550 产品),因而没有理由「站队」。

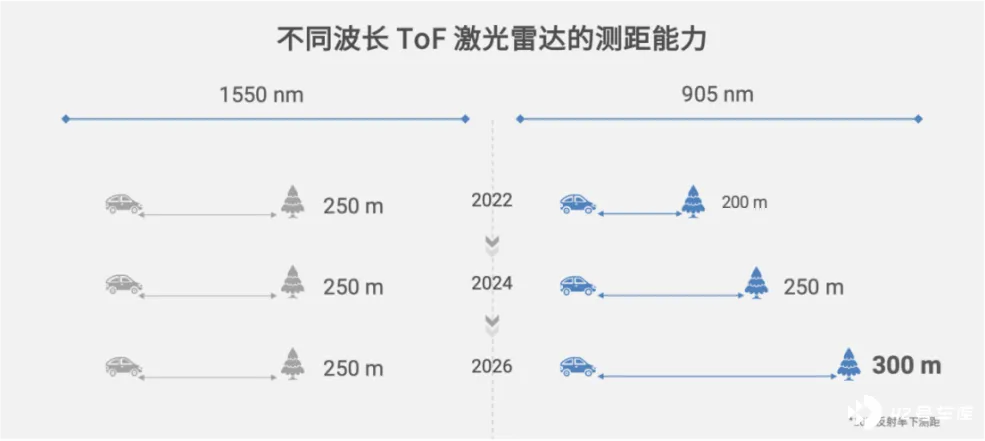

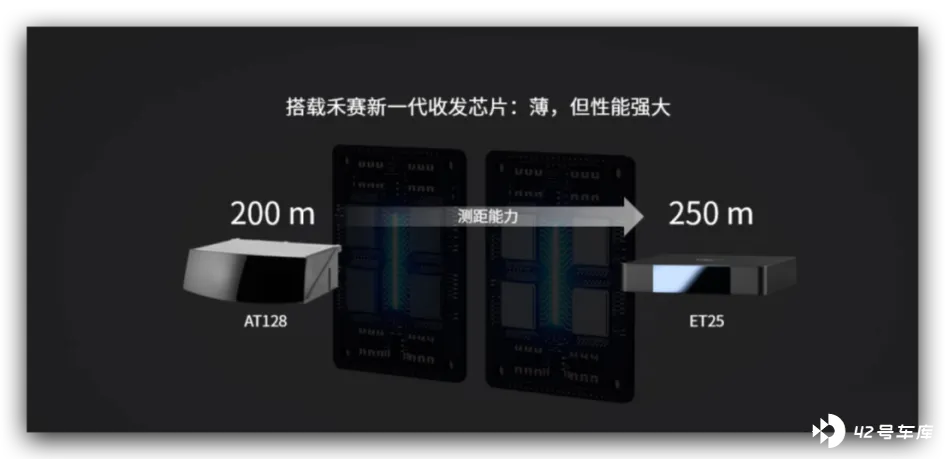

与 905 相比,1550 最为人称道的优势在于其探测距离。而在车展前夕,禾赛发布了 905nm 的舱内激光雷达 ET25,这款激光雷达的探测距离为 250 米@10%,跟主流的 1550 激光雷达已没有差距。

据禾赛解释,能够做到尺寸如此超薄、同时性能又更上一层楼,这得益于禾赛新一代的自研收发芯片,其激光收发模块使 ET25 接收芯片灵敏度有数倍的提升。

李一帆称,ET25 在行业里具有转折性的里程碑意义。「历史上我们用 905 纳米的激光雷达,大家最主要的批评意见认为是‘测距不行’。今天大家可以看到,905nm 激光雷达的探测距离也可以做到 250 米,因此,关于‘905nm 测距不行’这个话题,到今天就可以结束了。」

ET25 的推出,从实践层面上印证了禾赛技术负责人去年 4 月份在微信朋友圈发的那段话的背后存在「知行合一」。

收发端结构/集成度的「大一统」:高密度收发线列或面阵

在 2021 年 8 月份的《 什么是激光雷达的「发动机技术」?一文讲透行业技术壁垒 》一文中,九章特别提到,对激光雷达来说,选择什么扫描方式只是「表象」,真正的「发动机技术」在于激光收发技术,也就是芯片化能力。

在激光收发技术中,用什么波段,主要是一道「选择题」;而如何通过芯片化来提高收发系统的集成度,进而提升整机的性能、可靠性,降低成本及制造难度,达到车企能够认可的「黄金平衡点」,就是一系列更复杂的「问答题」了。

2020 年,禾赛在国内同行中率先公开提出将激光雷达的收发端芯片化,而如今,芯片化已成为行业共识。

收发端的芯片化,有向供应商采购和自研两条道路,禾赛选择了自研。禾赛 CEO 李一帆认为,从苹果和特斯拉的例子来看,自研的芯片与自家产品适配度更高,迭代更快。

禾赛公开的信息显示,不同模块的芯片化是分阶段来进行的。

在 V1.0 阶段(2020 年下半年),率先实现芯片化的是 XT 系列,禾赛将 EEL 激光发射器和 APD 探测器的驱动模块(即多通道激光驱动芯片,多通道模拟前端芯片、高速 ADC 芯片)集成至芯片中;

在 V2.0 阶段(从 2022 年开始量产的 AT128 开始),激光器从 EEL 升级为 VCSEL,探测器演进为 SiPM 单光子探测器。这个阶段自研的芯片为适配 VCSEL 的多通道驱动芯片、适配 SiPM 的多通道模拟前端芯片以及高速 ADC 芯片。

在 V3.0 阶段(纯固态 FT120 即将搭载)和 V4.0 阶段则采用集成度更高、通道数更多的探测器面阵芯片。

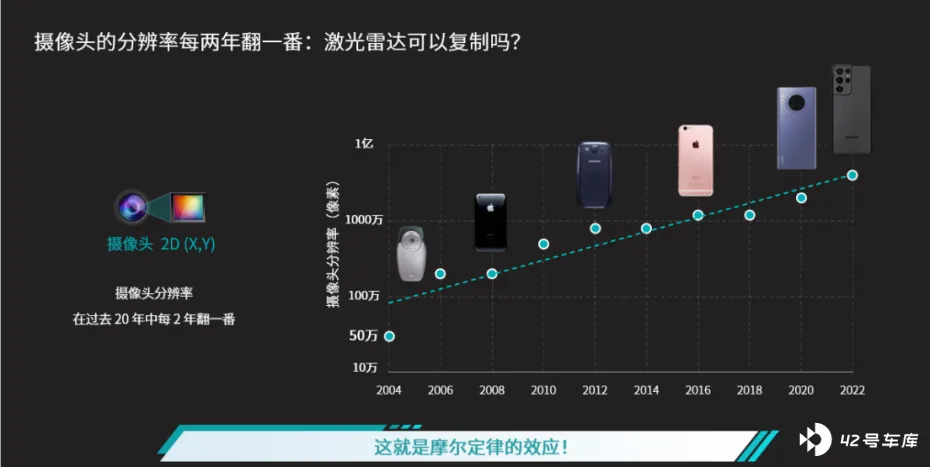

在芯片化之后,激光雷达就可以享受到摩尔定律的红利,性能快速提升、成本快速下降。一个可参照的事实是:在过去 20 年里,芯片化的设计使手机摄像头的分辨率每两年就翻一翻。也就是说消费者用同样的价格,买到了比原来性能高 200 倍的摄像头。

「以 AT128 为例,芯片化使收发模组在激光雷达总成本中的占比从多少降到多少?」在 4 月份的车展前夕,笔者向禾赛技术负责人抛出上述问题。

禾赛技术负责人的回答是:如果还是按之前的分立系统来做的话,激光雷达光是收发通道成本就得几千美元,而如今的激光雷达单线收发成本仅有原来的 1/20。

未来,禾赛还打算通过芯片化技术构建激光雷达产品的核心架构,构建技术中台,让服务于不同市场的产品线共用一套架构。共用架构会使得不同产品的物料和生产线尽量保持一致,通过规模化效应降低物料采购成本。

芯片化的架构同时有助于自动化产线的建设,将手工的精准装调转化为由半导体设备保障精度,且保持不同产品的自动化产线间的一致性,进而降低自动化产线的开发难度和生产成本。

实际上这也是所有激光雷达公司今后都要走的路,只不过各家的进展会有差异而已。

结语:在「技术路线之争」面前保持定力

上图中的产品,除禾赛 AT128 外,均是近半年内推出的、尚未开始量产。从参数上来看,180-200 米的测距,150 万/秒上下的点频,120° × 25° 左右的 FOV,均与禾赛 AT128 非常接近。

很显然,AT128 随着理想 L 系列车型的热销一举成为「车载激光雷达爆款产品」已是业内公认的事实。可以说,禾赛率先成功定义了第一批远距 ADAS 激光雷达产品,它的成功量产上车是里程碑式的,引得其他厂商纷纷效仿。

禾赛能成为行业的引领者,并不是偶然的。

在梳理了激光雷达过去几年的一系列技术路线之争之后,笔者发现,总体而言,禾赛在技术路线的选择上是「以终为始」,没有走过太多弯路。

当大家都在争论转镜、棱镜和 MEMS 哪种扫描路线「更好」时,禾赛在短暂尝试过 MEMS 后发现「不合适」,果断放弃,然后是,在 2023 年,我们看到,MEMS 路线开始被边缘化。

当 1550「更长的探测距离」令很多人心动的时候,禾赛在做过一段预研后认为「长期来看,905 更有潜力」,于是 all in 905,然后,在 2023 年,我们看到,诸多原先专注于 1550 的厂商纷纷推出了 905 产品。

芯片化,更能体现出禾赛对技术趋势理解的前瞻性。直到 2020-2021 年,笔者在跟一些国内的激光雷达厂商的人聊起芯片化时,大家还语焉不详,而禾赛早在 2017 年就成了了芯片设计团队。

不过,肯定还有人会好奇这样一个问题:禾赛现在的重心都在 TOF 激光雷达上,如果未来 FMCW 激光雷达成熟了,禾赛会不会就会掉队?

首先,与 TOF 激光雷达相比,FMCW 激光雷达固然有不少优势,但它能否「干掉」TOF,是存在很大争议的——详情请参考九章智驾在 2021 年 10 月份发布的《 FMCW 激光雷达科普(下):主要挑战、前景及市场格局 》。

其次,禾赛在 FMCW 上也有技术储备(详见禾赛招股书)。

还有,即便是 FMCW 激光雷达会成为主流,主机厂在选量产项目供应商时,也会更倾向于选择量产交付经验足、工程化能力强的供应商。

END