作者:Polar 程宇恒

昨天,2024 款小鹏 G9 在敦煌发布。 全系 26.39-35.99 万元,共推出 5 个版本车型 ,分别为 570 Pro 版、570 Max 版、702 Pro 版、702 Max 版以及顶配的 650 Max 版。作为比较,老款 G9 的 570 Pro 版官方指导价为 32.99 万元。

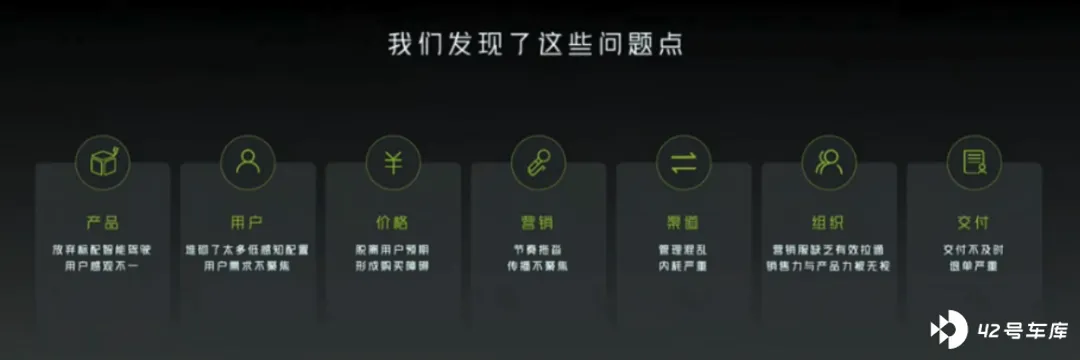

如许多媒体所言,小鹏此次发布会走的是「认错路线」:小鹏称,在短短一年内, 通过不同的渠道方式,与用户进行超过 1000 次沟通交流,并接收来自用户的超过 10000 条建议。 最终, 小鹏凭借这些充分的交流,完成了 G9 加减乘除后的「涅槃重生」。

Figure 1 小鹏全新 G9 的加减乘除(图源网络)

加法方面, G9 的 5 款配置均标配了小鹏最新的扶瑶电气架构,全系也标配智能驾驶和全域 800V 高压 SiC 平台,及域控智能底盘等技术,帮助 G9 在智能、电能以及性能上做得更加出色。智能化方面,小鹏确实有骄傲的资本。发布会上,何小鹏提到小鹏城市 NGP 的周度使用率达到了 82%,XNGP 的周用户使用率达到 94.6%, 其中单辆最长累积智驾里程突破 15000km。

减法方面, G9 一改去年老款 G9 的臃肿配置表,标配了一些大家呼声很高的舒适性配置,如前排双无线充电板、前排座椅背部通风、浅色内饰、黑色与墨绿车漆,也将感知较为薄弱的豪华性配置进行了删减,比如 5D 音乐座舱、后排电动腿托、双腔空气悬架等等。

乘法是指大众的入股参与,而除法的宣传语则聚焦在「卷好用」, 大抵是希望突出小鹏不将就的决心。

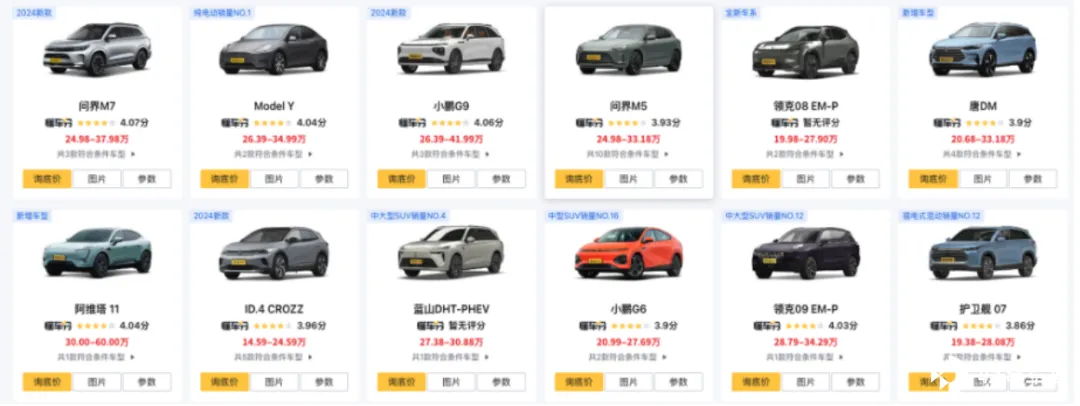

何小鹏在发布会上谈到,去年 G9 发布后,整个小鹏汽车上下都做了「巨大的反思」,结果发现,从产品定义到用户需求的洞察,从价格的设置到营销和传播的节奏,包括渠道管理、组织建设和最后面的交付环节,方方面面都出了问题。

Figure 2 小鹏总结的问题点(图源网络)

其中,组织问题是重中之重。「去年,小鹏财报里有 12 位高管,到了今天,剩下来的只有两位。」在发布会现场,何小鹏说。2022 年末开始,小鹏内部进行了高管大换血。长城汽车前总裁王凤英加入小鹏,担任总裁,负责产品规划、产品组合管理和销售业务;吉利系原高管易寒到来,担任小鹏营销副总裁。

从新款 G9 体现出的诚意以及小鹏最近一年来的大动干戈,市场能体会到它为了留在牌桌上而拿出的诚意,但我认为,要救小鹏,新款 G9 可能不太够。

26.39 万并不算地板价

作为当家旗舰 SUV,小鹏将新款 G9 的门槛压低至不到 27 万元。 放在一年前,这是个有着绝对竞争力的价格,但对现在的市场来说,却不一定了。

除了小鹏,问界、极氪、比亚迪纷纷当起了「价格屠夫」:问界于 9 月初发布全新 M7,24.98 万元起售,配置与新 G9 相当,门槛直接再砍 2 万;极氪 001 入门价直降至 26.0 万元,虽然空间方面略逊于新 G9,但底盘操控性、安全性,乃至品牌调性都是高于新 G9 的。蔚来在打破「不卖低于 30 万的车」的豪言壮语后,也成功完成下沉,若是选择租电模式,ET5 仅需 22.8 万元、ES6 仅需 26.8 万元。

Figure 3 2023 年的智能电车竞争异常激烈(图源网络)

从营销角度来看,小鹏此次「加减乘除」的话术是很成功的,合理地引出「减配降价」的整改方案, 但今年实际上已有些「不择手段」的厂家开始了「增配降价」, 比如北汽极狐的「阿尔法 S 华为 HI 先行版」。此版本于今年 5 月中旬新上市的,官方指导价直接由 HI 版 22 款的 42.99 万起降到 32.98 万起。 车价虽大幅降低,配置却较 22 款有些许提升: 全车搭载了高达 34 个感知硬件,包括 6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、4 颗环视摄像头、9 颗 ADS 摄像头以及 3 颗激光雷达,并同样拥有华为自动驾驶技术加持。华为的另一合作伙伴阿维塔在其首发车型阿维塔 11 的 23 新配置版本上也作了类似的升级。

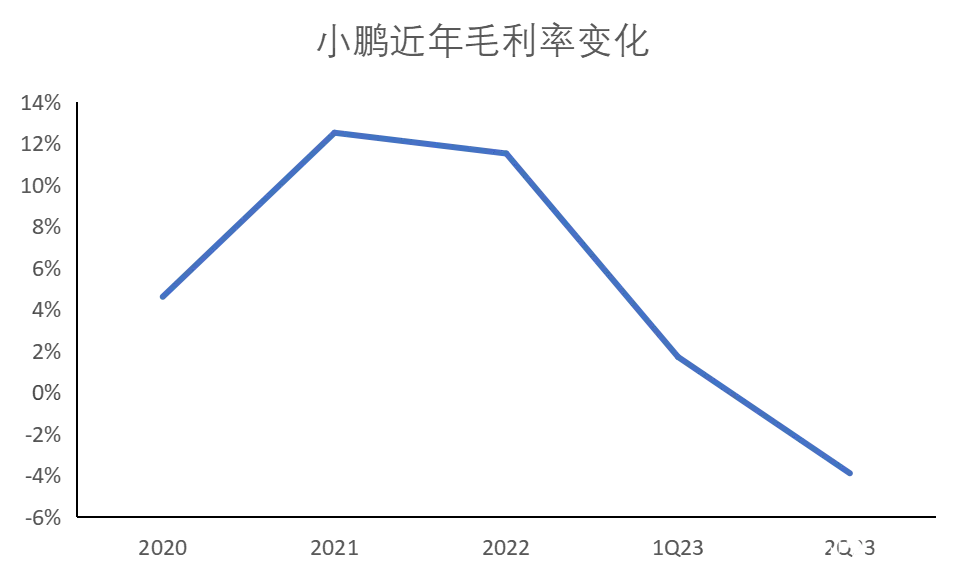

如此横向对比来看,若是真的再咬咬牙和竞争对手们中门对狙一把,新 G9 的入门价理论可以再往下踩踩,但事实上小鹏不太能做到了,因为毛利不允许。 今年 8 月 18 日,小鹏公布了 23 年第二季度财报。财报显示,小鹏当季实现营收 50.6 亿元,同比下降 32%;净亏损达 28 亿元,同比扩大了 3.7%;现金储备规模为 337.4 亿元,较一季度末减少近 4 亿元;毛利率由一季度的 1.7%下滑至 -3.9%,2022 年同期毛利率则是 10.9%。纵向来看,小鹏 2020/2021/2022 的毛利率分别是 4.6%/12.5%/11.5%。

Figure 4 小鹏近年毛利率变化(数据源:小鹏年报)

也就是说自 2020 年毛利率转正以来,小鹏在 2023 年再度迎来负毛利的噩梦; 横向对比来看,蔚来在 2022 年和 2023 第二季度的毛利率分别是 10.4%和 1%,也就是说在 23 年二季度产生历史级巨亏的蔚来,也硬生生将毛利率维持在正数,努力认错改正卖车的小鹏却没能做到。

面临自成立以来最严峻的财务情况和市场竞争,即便是坚持性价比路线的小鹏,也无法再壮士断腕地死磕高配低价了。发布会上的新 G9 价格单配置表,应该就是小鹏需要维持的底线。

产品定位可进一步优化

小鹏拿出了全部诚意为消费者带来了新 G9 的价格巨大降幅,但若从小鹏自身的产品矩阵出发,我们便不难发现,如此的定价体系使得 G9 和价格定于 20.99-27.79 万的 G6 开始左右互搏。

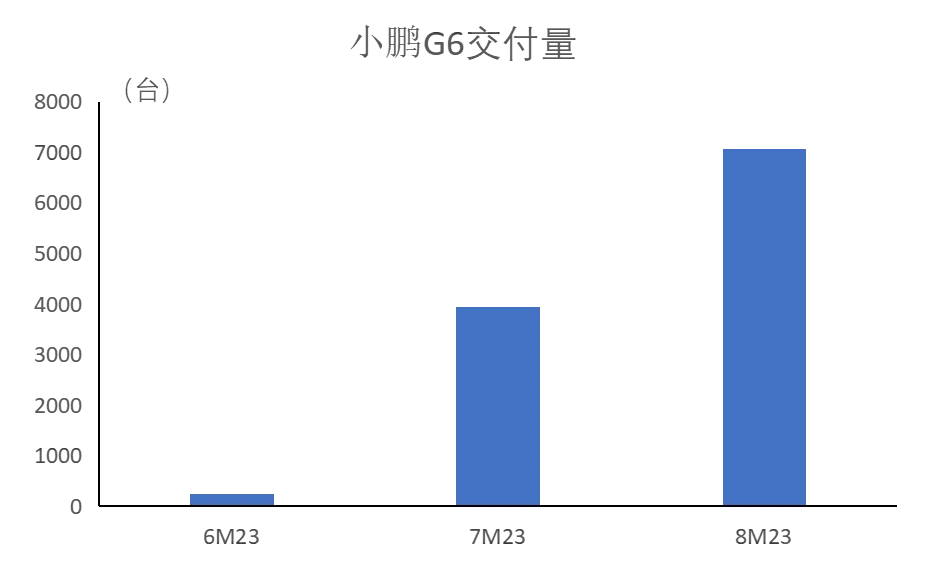

火上浇油的是,本次发布会上,小鹏强调了 G9 的「家庭定位」,这与同样贴着强烈的家庭标签的 G6 再次撞车。如此这般,那些本就冲着高配置 G6 去的消费者在看到新 G9 后,不免会有些心动。事实也是如此。一名相熟的小鹏销售告诉我,今天已有四名原先订购 G6 Pro(高配 G6)的用户毅然取消了订单、预约了 G9 的试驾。发布于 6 月底的 G6 在 7、8 两个月合计交付超过 11000 台,是一个相当不错的成绩,但在发布的第三个月便被同品牌旗舰「背刺」,如此产品和价格矩阵的安排并不是太合理。

Figure 5 小鹏 G6 交付量(数据源:车主之家)

对内,新 G9 和自家产品产生了互噬;但对外,新 G9 的表现其实不一定有部门媒体预期的那般强悍。

自 G6 发布以来,网络上便始终有「小鹏终于将对特斯拉产生威胁「的论调, 此次全新 G9 的发布更是将这类论调推向高潮。此类论调的论据无非是从价格和配置出发,认为新 G9 的入门价格直接揪着特斯拉 Model Y 打,而各类科技性、豪华性、舒适性配置全部拉满,得出新 G9 将争夺 Model Y 蛋糕的结论。小鹏官方或多或少肯定也是有一些对标特斯拉的意思,因为 Model Y 的入门价也正是 26.39 万元,定位同样主打家庭出行。

然而,在 2023 年 9 月份的今天,市面上已有了诸多账面配置高于 Model Y、价格却接近/低于/远低于 Model Y 的车型,如极氪 001、蔚来 ET5、问界 M5/M7、深蓝 S7、智己 LS7、小鹏 G6、零跑 C11 等等。换言之,在 15-30 万价格带推出的大部分车型都或多或少有着与特斯拉争锋的使命,而目前为止我们也并不能下断言谁将这个使命完成得比较好。

但从品牌和产品定位而言,小鹏和特斯拉并没有那么多重合度。 在当下这个智能电车极度内卷的市场,放着诸多更便宜更豪华的国产电车不选而购买特斯拉的消费者,一般而言更注重极致的 驾控感 。他们不一定需要更多的屏幕、更多的扬声器、座椅通风按摩,但需要一个帮助他们将更多注意力放在驾驶上的环境、一台纯粹的、好开的电车。当然,至今也有一些特斯拉车主是单纯不信任国产电车。 小鹏做到了目前业内最顶尖的智能辅助驾驶,也吸取教训作出了更有质感的内饰和配置,但这些都不是特斯拉车主需要的。 所以从不同消费者们的不同根本需求出发,我对「小鹏威胁特斯拉」的论调持悲观态度。

最后,「G9」的命名问题也是老生常谈。 不论是从电气架构、软件平台,还是从所属价格带、智能配置来看,G9 和 P7 都属于同一级别的产品。

网传当时小鹏内部也有意将「G9」命名为「G7」,但最后还是将之命名为「G9」。从传统的产品迭代角度来看,更大的数字代表着更高的级别,然而除了车型的区别, G9 和 P7 并没有在根本的产品力上拉开差距 ,因此去年老款 G9 推出时市场是失望的,小鹏在管理市场的期待值方面没能做好。到了今年全新 G9 发布,消费者们或许已经明白了 G9 和「9」并不代表更高的级别,但这种命名和产品力的错配带来的产品定位不清晰还是存在的。 G9 是小鹏最高端的旗舰车型吗?从顶配价格来看确实是;G9 能代表小鹏造车的最高技术和工艺吗?不一定,毕竟 G9 有的 P7i 也都有。

除了产品,小鹏还面临一些系统性问题

大家都能感觉到,小鹏最近很长一段时间以来,日子不是很好过。在新 G9 发布会之前,小鹏靠着 G6 迎来一波久违的口碑交付量双回弹。市场并不看好的 G6 将分寸掌握得很好,以合适的价格为消费者提供了一台将家用属性发挥到极致的「水桶车」。

然而,或许是小鹏自己也没想到 G6 走红如此之迅速,其产能迟迟没有跟上。目前据销售介绍,G6 Pro 需要至少 8 周交付,而搭载激光雷达和其它更高配置的 G6 Max 则需要至少 12 周交付。大部分消费者对于心仪的选配,还是更青睐更快能提到的现车的。当年 ET5 和 ET7 的交付量灾难便是由拖沓过长的交付周期直接导致。

但 G6 不仅面临交付迟, 车主们逐渐发现其各式各样的品控问题。 在主流汽车网站上随意搜索 G6 的相关内容,便能看到大批针对 G6 质量问题的吐槽贴,有不少仅提车几天便遇到各种糟心故障的案例。若是在 2019 年碰到这些问题,市场或许也就包容一下了,但在如此红海内卷的 2023 年,身为新势力元老之一的小鹏在主打走量车型上还是没能做好品控,多少是有些说不过去的。

Figure 6 G6 的品控问题不少(图源网络)

如今,没有一个行业的任何一家企业不敢不重视消费者们的口碑,其直接关联着一个品牌的形象。何小鹏在此前的媒体采访中被问及品牌向上和销量提升哪个对小鹏更加重要,他表示: 「我们如果销量恢复到第一阵营,品牌就会向上。」 从目前 G6 的交付周期和口碑来看,销量和品牌向上均有些难达成。 小鹏最宝贵的财富和竞争壁垒,是其智能辅助驾驶能力,在行业内绝对是顶流的存在。小鹏希望利用这一优势做文章是很合理的,在 G6 和新 G9 上都有所体现。但若连最基本的交付和品控都无法做到,更进一步的销量提升和品牌向上都会异常艰难。

除了品牌形象向上,小鹏也在积极下沉——当然,小鹏自建立以来就一直在打下沉市场。 最近,小鹏与滴滴官宣合作新品牌 MONA,打造 15 万元智能驾驶车;小鹏对经销商模式的再次加强也是侧面反映下沉的信号。然而,现在的下沉市场也不是那么好打的。近几个月的月销量榜单上,我们时常能看到零跑和哪吒反超小鹏,蔚来酝酿已久的阿尔卑斯品牌也终于要在明年问世。要想打败这些劲敌,小鹏或许还是得再次割肉。

写在最后

整体而言,新 G9 是一辆好车。 但在这个好车层出不穷的时代,新 G9 无法给我留下太深的印象。小鹏能靠新 G9 一挽近期的颓势吗?我觉得会有些困难。新 G9 的销量大概率会稳中向好,但不太可能成为爆款。

自成立以来,满打满算小鹏已推出八款车型,产品矩阵的混乱始终是小鹏的大问题。不论是以新 G9 带动品牌向上,还是与滴滴合作积极下沉,小鹏都需要将自家车型的定位做到更好,未来的路还很长。