*本文转载自 autocarweekly 公众号

作者:金融界老李

上海车展期间,华为和各大车企先后亮剑自动驾驶,尤其是华为,在全栈解决方案的光环下以光鲜亮丽的招数笑傲全场,且不说其背后有多少假功夫和真包装,至少在亮剑气势和爱国热情上,华为赢了。

也许是因为中国自动驾驶的激进推动,5 月 3 日,SAE 再次更新了自动驾驶分级标准,这也是 SAE 在 7 年内第四次更新分级标准。这次分级重新定义了 L3 和 L4,SAE 还把 ISO (国际标准化组织) 也拉了进来,双方联合发布,大有一番重塑行业的态势。

分级更新时间恰好处在车展结束后的五一长假,兴许是前期太辛苦,产业和传媒没有太多关注,但资本市场从来不分假期白昼,老李所在机构的研究员当天便启动了调研,在新的分级下,2021 年的自动驾驶,L3 稳了,L4 凉了,资本是真急了。

自动驾驶,车企是第一大忽悠?

说自动驾驶之前,老李和大家分享一个小故事,刚做投资的时候,师父传授给了两句话,要大家作为日常工作的准则,相信不少资本读者也都听过:

第一是看行业就像是看一棵树,要学会从树底下看,从树上看,还要从天空看。

第二是不管市场怎么诱惑,一定按原则开展操作。

这两个准则和今天的自动驾驶行业息息相关,第一准则决定了这个行业到底发展到了什么水平;第二个准则决定了资本到底怎么投,怎么退。2021 年的自动驾驶都是围绕这两个准则展开的,产业是表象,资本是推手。

自动驾驶就像是一棵小树,用户从树底下看,看到的是绿树成荫,从业者是从树上看,摸清楚了枝枝蔓蔓,资本总想从天空看,关心这棵树最终能长多高,现在长到了什么程度,至于怎么长高,并不重要。

自动驾驶分级就像是小树成长的不同阶段,行业和用户最熟悉的自动驾驶分级是 SAE International (国际汽车工程师协会) 制定的规则,从 L0-L5 共六个等级。

传统的行业大佬们都是汽车圈的,对 SAE 那是有着深深的感情,不管是福特、通用还是丰田、大众,亦或是四大 Tier1 ABCD (奥托立夫、博世、大陆、德尔福) ,都拿 SAE 的分级体系奉为圭臬,国内的整车企业为了抢占舆论高点,自然也是纷纷跟进。

由于 SAE 前三次分级不清晰,在本次更新之前,许多车辆的水平都是介于 L2-L3 之间,所有的企业都想突出自己,在自动驾驶领域走得快一点,所以出现了五花八门的宣传方式,各大车企的激进造成了自动驾驶分级的窘境:职业的营销人不专业、吃瓜的群众们分不清。

各大车企的营销团队在广泛征集研发意见后,开启了一系列包装:

长城汽车:WEY 品牌在 2020 年实现 L2.9,在 2021 年实现 L3 的自动驾驶。

长安汽车:UNI-T 为例,低速做到 L3, 高速做到 L2,具体是车辆在高速场景时速低于 40 km/h,自动驾驶帮助司机解放双手和双眼,出事故由制造商负责,车速高于 40 km/h,只能解放双手,不能解放双眼,出事故由驾驶员负责。

当然长安汽车也不忘提一句,这是 「量产级技术,而不是量产配置」,翻译成大白话是这个技术不能装车。

相比长安汽车,理想汽车则更会卖关子,直接宣传 2020-2021 年会推出介于 L2-L4 的自动驾驶功能车型,至于是 L2 还是 L4,自己猜吧。

当然吉利、上汽、广汽等车企也打出了 「漂亮」 的组合拳,不一一列举,最后疑惑的还是吃瓜群众:不管是车企提 L2.X,还是提 L3 的时间线,用户们实在看不懂哪家的水平高 —— 这正是车企们想要的结果,用户看不懂最好。

为何车企期望这样的局面?这和 SAE 自动驾驶分级有直接关系,在本次更新前,SAE 对 L3 级的定义比较模糊,从定义上来看是:「L3 自动驾驶功能开启后,驾驶员可以脱离手脚」,由于分级没有对场景做明确描述,所以各大车企自我定义的空间就变大了,在没有统一标准的情况下,用户越是看不懂,越能蒙混过关。

本次分级更新便是细化了这个问题,明确提出:L3 级的自动驾驶车辆提出功能请求时,驾驶员要接管。虽然没有明确场景,但是新分级降低了 L3 的实现难度,可以说,目前绝大多数 L2.X 的车企都能做到新规定下的 L3。

同样,分级更新后 L3 虽然容易,但 L4 更难了,新规要求在 L4 的场景下,车辆不会要求驾驶员做任何接管,虽然没有明文规定,但意味着,一旦 L4 出现事故,责任全是车企的。

要场景不要分级:资本比车企还急?

刚才提到,SAE 的分类方法没有明确应用场景,但大多数车企从 L2 过渡到 L4 在实际研发中是按照场景来划定自动驾驶功能的。

马斯克作为创新斗士,向来不遵循那些国际机构的条条框框,自然不把 SAE 的分级规则放在眼里,马斯克另辟蹊径,不提分级这个说法,直接宣扬场景化。在老李看来,马斯克可能是知道特斯拉做不到 L3/L4 的分级水平,所以干脆另创一套说法,营造特斯拉的 FSD 就等于自动驾驶的认知。从目前看,这套策略是成功的,至少在本次上海车展前,从行业人士到吃瓜群众都误以为特斯拉的 FSD 是盖世神功。

作为中国版的特斯拉,小鹏不提 SAE 分级,自己定义自动驾驶功能级别,比如小鹏的 XPilot3.0 和 XPilot3.5,带激光雷达的 P5 的高阶自动驾驶功能是 XPilot3.5,没有激光雷达版本的是 XPilot3.0。

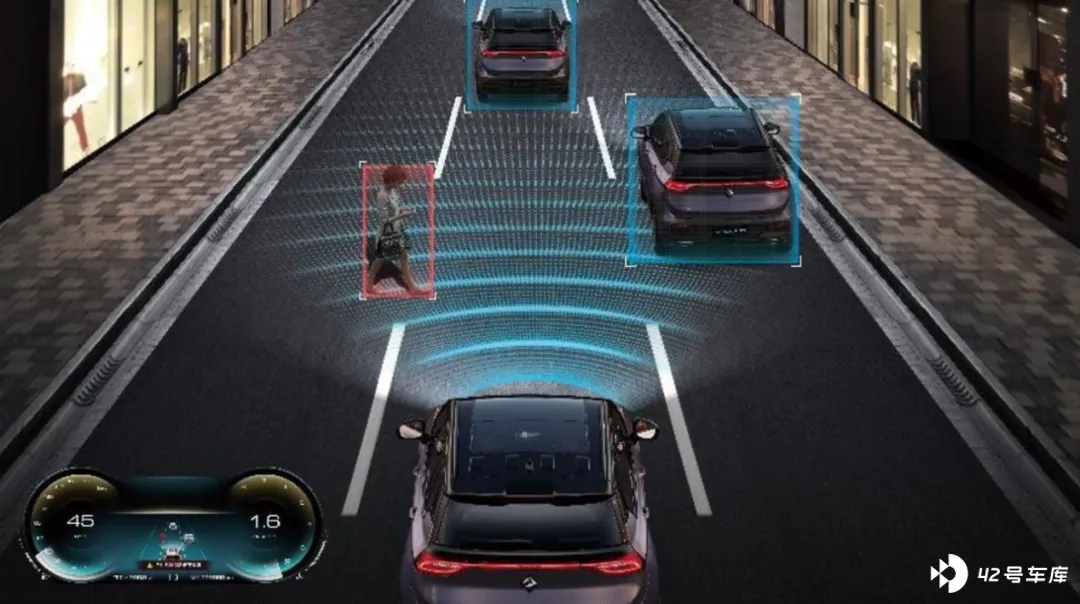

两个版本在一些场景上都满足 L3 级别自动驾驶,比如在高速和部分城市快速路上自动超车、自动限速调节、自动切换高速公路、自动上下匝道、变道自动紧急避让等使用场景,并可以实现在交通锥识别与避让、大货车规避、夜间超车提醒、故障车辆避让、拥堵道路超级跟车等。

即便如此,小鹏也从未宣称自己是完全实现了 L3,因为目前 L3 不管是法律还是技术都不成熟,企业不愿意冒这个头。技术虽然做不到,但小鹏的宣传策略很清晰,既然传统车企宣传的 L2.5 或 L2.X 的做法玩不出新东西,不如学习特斯拉,另辟蹊径,小鹏还专门搞了遍及全国的自动驾驶体验活动。

企业可以变着玩法拖时间,但资本却没有这个耐心了。

按照投资逻辑,每一项新技术在刚出现的时候期望值都会被无限夸大,自动驾驶的期望更是如此,这是能彻底改变人类的技术,大家对自动驾驶的期望值非常高,自动驾驶与电动化的逻辑不一样,电动化尤其是动力电池技术相对成熟,企业解决的是从 1 到 100 的问题,而自动驾驶企业要解决的是从 0 到 1 的问题。

从 0 到 1 发展的产业,往往有两个瓶颈,一个是技术,一个是钱。自动驾驶是一场门票昂贵的创业竞赛,5 年来,各大机构已经投进了不少钱,但收效甚微,老李也和一些同行交流,从去年开始,一些财务投资机构对自动驾驶的态度正在悄然发生变化:目前财务投资机构正处在从完全支持到态度分化的节点上。

三年前,无论是小马还是 Momenta,不论是硬件企业还是软件企业,融资环境都非常好,但是这几年变了,技术不成熟,企业量产拖得时间太长,大家没有耐心了。尽管产业投资 (各大车企) 对自动驾驶投入不少,但财务投资机构是越来越理性了,财务投资机构只看自动驾驶能否量产商业化,企业做不到 SAE 的 L3,也难以实现全场景的商业化量产。

资本向来是无情的,在基金周期下,早期投入的基金想要退出,无非两种方式:要么被投企业 IPO,要么企业加速量产,营造大热环境,新投资者进来接盘,就算创业者跪在地上,投资人也要拿回自己的钱。

这个大背景下,资本推动了 2021 年自动驾驶的格局:图森未来、智加科技等一批企业急于 IPO,而小马智行等一批企业开始去做单一场景的量产。做量产的企业也很聪明,既然做不到全场景的量产,那就用特殊场景 + 分级的方式量产,比如 L3 级高速公路有条件自动驾驶、L4 级自主代客泊车、矿区自动驾驶和无人末端配送自动驾驶,这些都会在 2021 年实现量产落地。

这些细分场景竞争很激烈,市场想象力也有限,一些企业不是自己想做,而是资本推着让他们做。

车企如何广宣,用户又如何辨别?

在 SAE 更新分级之前,各大车企和创业公司的全场景 L3 都是纸上谈兵,仅限于新闻稿和发布会,量产是不可能的。原因有二:

一是目前的技术做不到全场景,各大企业虽然有冗余,但无法实现感知、决策和执行的全冗余,关键时刻,人员还是要接管。各大车企卖期货,把自动驾驶做成选装包,比如国内某自主品牌宣称自己如何如何达到了 L3,但是没有全冗余,行业人士笑而不语。

二是国内法律不完善,道路交通安全法不允许车辆行驶中双手脱离方向盘,这与 L3 自动驾驶存在冲突,另外,一旦出现交通事故,国内更是没有可以参考的法律判定责任人。

本次 SAE 升级后,现状是否有改观呢,答案是一定的,虽然 L4 更难了,但是各个企业在今年实现 L3 是板上钉钉了。

老李上周走访了几家传统车企和新势力,一些车企现在也拿不准下一步如何做广宣。某新势力研发的领导开玩笑说:「以前是挂狗头卖狗肉,国际机构动动嘴,大家就成了挂羊头卖狗肉了」,用大白话讲就是,自动驾驶本身技术没变,以前车企只能宣传 L2.X,现在可以尝试宣传 L3 了。

在分级更新前后,企业的技术水平没有大差异,只是大家更容易说自己是 「L3」 了,这对企业来说是好事,那些之前的豪言壮语,现在都可以实现了,但遗憾的是,或许是因为假期,虽然本次 SAE 的分级更新和国标在 L3 级中明确增加对驾驶员接管能力监测和风险减缓策略的要求,大大降低了门槛,但是行业并没有足够高的关注度。

老李的一个传统企业朋友表示,即便是做到了全场景 L3,各大企业也不敢直接说自己完全实现,主要是因为目前 SAE 分级标准和工信部的《汽车驾驶自动化分级》国标都没有法律效应,无法对于自动驾驶责任主体进行判定。

在今年早些时候,老李参加了几个部委以及相关机构组织的自动驾驶法律法规的讨论会,会议上围绕自动驾驶驾驶员和车企的责任划分,大家并没有形成统一意见,法律界和产业界的观点更是对立的。

法律不成熟不代表企业不能做自动驾驶宣传,法律不成熟更不代表企业自动驾驶传播不合规。

在产品 USP 日益趋同的情况下,自动驾驶一定是各个车企将来产品差异的制高点,今年的极狐便借助华为自动驾驶大书特书了一番。

从技术水平看,现阶段各企业自动驾驶还没完全拉开差距。如果把自动驾驶的终极目标看做 100 分,目前最好的企业做到 50 分,其它的能做到 30 分,抛开底层技术和算法,C 端用户的终端体验可能都是 20 分左右,差别并不大。

熟悉特斯拉 FSD 的朋友都知道,它并没有传说中那么强,但自动驾驶营销会带来声量和用户先入为主的感觉,毕竟上海车展之前,许多用户都认为 FSD 无所不能。

现在,神话已经被打破,从吃瓜群众到产业人士,大家锤完制动锤 AP,整个自动驾驶行业面临的是重塑,在新的起跑线上,每个车企都有机会领先,关键看故事怎么讲。

老李在上周走访中也和许多车企朋友分享了自己的观点:自动驾驶最大的优势和风险都来自系统对于人类驾驶员的替代。从实现路径的角度讲,越简单的路况环境和越标准的作业流程,就越能量产替代,带来落地式的用户体验,比如我们之前提到的泊车;从驾驶主体的角度讲,越能代替驾驶员疲劳驾驶和高危作业的场景,越有替代价值,比如长距离的高速预警和行驶。

作为普通用户怎么判断责任划分呢?很简单,看用户协议,翻开车辆说明书,就知道企业是否想主动承担自动驾驶责任了。特斯拉在 AP 介绍是这么写的:「切勿依靠 AP 来保证自身安全,驾驶员要时刻保持警觉,安全驾驶并控制车辆。」

站在用户的角度讲故事,故事动听了,用户才有买车翻开说明书的机会。