*本文转载自 autocarweekly 公众号

作者:Karakush

大众 ID.3 在中国开启预定了。

且由上汽大众方面生产、销售,预计在今年四季度正式上市。由此大众 ID. 在中国有了第三款基于 MEB 平台的纯电产品。

论资排辈,ID.3 其实才是 ID. 系列的第一款车,也是大众排山倒海式的电动战略的第一步。但它不叫 ID.1,也没有 ID.2。ID. 的故事直接由 「3」 开始,因为大众认为它是自己产业宝藏中的 「第三大想法」—— 第一显然是甲壳虫,第二是高尔夫。

如果说甲壳虫造就了大众品牌,高尔夫建筑了大众信仰,ID.3 则标志着大众电动时代的新愿景。

ID.3 就是被提到这个历史地位的产品,姓名中就镌刻着 「重要」。只是和它的前辈们相比,它还没来得及证明自己。眼下更大的疑问是,它有这个自证的机会吗?

除了大众的自己人,没有外人特别肯定地给出有望的评价。

欧皇素来不吃香

大众对 ID.3 的自信九成九源自其在欧洲的成绩。它是欧洲最畅销的电动车之一,今年上半年累计销售超过 3.1 万辆,恒强走势由 2020 年 9 月启动交付以来持续近一年,稳定在前三,在一些高光月份它甚至能超过特斯拉 Model 3,成为欧洲电动车销售榜冠。

ID.3 加上 ID.4,使得大众品牌在欧洲新能源市场的份额占到 11%。大众希望这样的胜绩能平移到中国。他们已经立下目标,到 2030 年其纯电动车销量占比在华总销量要在 50% 以上。战线拉得很长,但是方向明确、头势清爽。现在不努力,以后恐怕连伤悲的资格都没有。

于是,「在 ID.4 和 ID.6 之后,短短 6 个月内大众便导入 ID.3 作为在华第三款纯电动车型,」 大众品牌 CEO 拉尔夫・布兰德斯塔特(Ralf Brandstätter)指出,「这展示了我们在中国电动车市场也要占据领导地位的抱负」,如在欧洲。

其决心和诚意毋庸置疑。在中国深耕这么多年,大众从来没有过一年内推出三款基于全新平台打造的全新造型的全新车型。往往越是着急,对结果越是不可遏制地抱以期待。

跨洲平移的逻辑经常是不成立的,市场偏好差异过大。大众非常清楚这个规律。在最初的规划中,紧凑级两厢车 ID.3 只在欧洲销售,没有全球化的计划。中国和美国两大市场都是从紧凑级 SUV ID.4 开始。

大众美国的首席执行官在 2019 年时就不留情面地点明不引进,是因为 ID.3 在美国没有前途。经典两厢细分市场在美国的容量约 10 万;而电动 SUV 则预估在 400 万~500 万辆。

「我们要让车上路,要展示成功。如果引进 ID.3 我们能展示什么,说它是来试试水吗?人们只会说又来了一个欧洲小车,一个为了合规的车。而看到电动 SUV,人们则会直呼市场核心、真正的产品、买起来!我们想打好第一拳,你不会想让第一下就弱掉,因为你可能没机会打第二拳了。」

作为职业经理人,基于数据面的功利主义无可指摘。尽管市面上对于两厢小车总有很高的呼声,但是实际需求指出,真情投币者寡,叶公好龙者多。

中国市场同此凉热。上汽大众解释,在最初项目定义阶段,考虑到 SUV 在国内的高速增长,无论是德国大众还是上汽方面,都希望引入 SUV 作为第一款车型。这和美国公司其实是一样的考虑。

如今市场偏好没有什么变化。而俞经民(上汽大众汽车有限公司销售与市场执行副总经理,兼上海上汽大众汽车销售有限公司总经理)表示,ID.4 X 是登陆,ID.6 X 是扩展,ID.3 是打好基础,以后会回哺 ID.4 X 和 ID.6 X 市场的表现。

重担又落到 ID.3 身上。

竟然要 15 万,竟然只要 15 万

ID. 家族在中国的开局一般,勉强可谓渐入佳境。从 5 月 1500 辆,到 6 月 3000 辆,到 7 月 5800 辆,8 月据悉大概率会超过 7000 辆。这是合南北大众四个 ID. 的业绩。

大众中国的首席执行官冯思翰(Stephan Wöllenstein)评价,「交付数字符合预期。」 大众的预期是到年底 ID. 交付 8 万~10 万辆 —— 意味着接下去几个月,他们需要把月销维持在 15,000 辆以上。值得强调的是还有一个前提,芯片供应链稳定。现在来看,不稳定或许比稳定来得更有用些。

当然,企业一定是对整个复杂的竞争环境深思熟虑之后,才作出决策。ID.3 具备一些不无道理的机会。

比如,目前 A 级电动轿车存在一个不小的消费容量。根据乘联会的数据,今年(1~7 月)其份额占新能源市场总量的 11%,是领域内第三大细分。需求真实 ——

尽管不算盲涨的顶好的那类。该细分平均增速仅为 57%,是所有电动车细分中增速最弱的,参见整个电动车市场的增速均值为 218%。不过到 7 月略有抬头,增速增至 97%,可持续性可期。

容量是平庸者的天花板。ID.3 在同级别具备很多 「唯一」 优势可以突破穹顶:20 寸大轮毂、皓白烁金皮肤包、车身前后重量配比 50:50、轴距 2765mm、并且后驱,大众水准的驾驶质素,在城市里非常轻盈,好开、好停,「一定会获得中国女性消费者的青睐」。

男性消费者对这些优点固然也是青睐的,全人类都喜欢好开好停的汽车。只是上汽大众发现 ID. 的女性车主比例能达到 40%,几乎是原来燃油车女车主占比的两倍。于是他们罕见地推出皮卡丘联名版等营销措施,放在 ID.3 这样的小车上或许会取得对味的成效。

与此同时,上汽大众还喜欢突出续航。已公布 ID.3 搭载 57.3 kWh 电池组,续航可达 430 km,短暂却真实,表显里程准确拉长了不少用户的心理里程。海外有推出搭载 82 kWh 电池组的版本,续航可达 550 km(WLTP),说明具备升级空间。

此外还加持朴素扎实的 L2 + 级智能辅助驾驶系统,可以实现 0~160 km/h 范围内的自动巡航,不突出但是成熟可靠,眼下没什么比这个更重要。

总体而言,它像 ID.4、ID.6,是一款很难找到角度吹爆的产品,你仍旧有充分的理由吐槽它不够智能,但是也没什么会劝退的地方。它不存在卖不出去的问题,只可能败在卖不出去的价格。

目前价格和配置内部正在讨论。根据以往的行情,业界预测国内定价在 15 万~20 万元,官方口径透露顶配有望不超过 20 万元。

一部分朋友认为 「只要」 15 万起,使得 ID. 的门槛平易近人,毕竟此前最便宜的 ID.4 国内价格在补贴后 19.9888 万元;另一部分认为 「竟然要」 15 万起,像是拎不清紧凑级的局势,低估了自主在新能源上的发展水平。虽然没有准话,我们还是可以从一些维度来感受一下价格水平。

从大众自身产品线来看,15 万和高尔夫・纯电相差无几,后者指导价在补贴后 14.77 万~16.88 万元。

值得注意的是,此次 ID.3 将仅由上汽大众引进,而非像之前那样由南北两家分别国产。有分析称,正是因为一汽 - 大众旗下已有相同定位的高尔夫・纯电,要避免互搏 —— 无论真假都是非常扯淡的,因为高尔夫・纯电是油改电的象征主义产品,和基于 MEB 的 ID.3 不可同日而语。

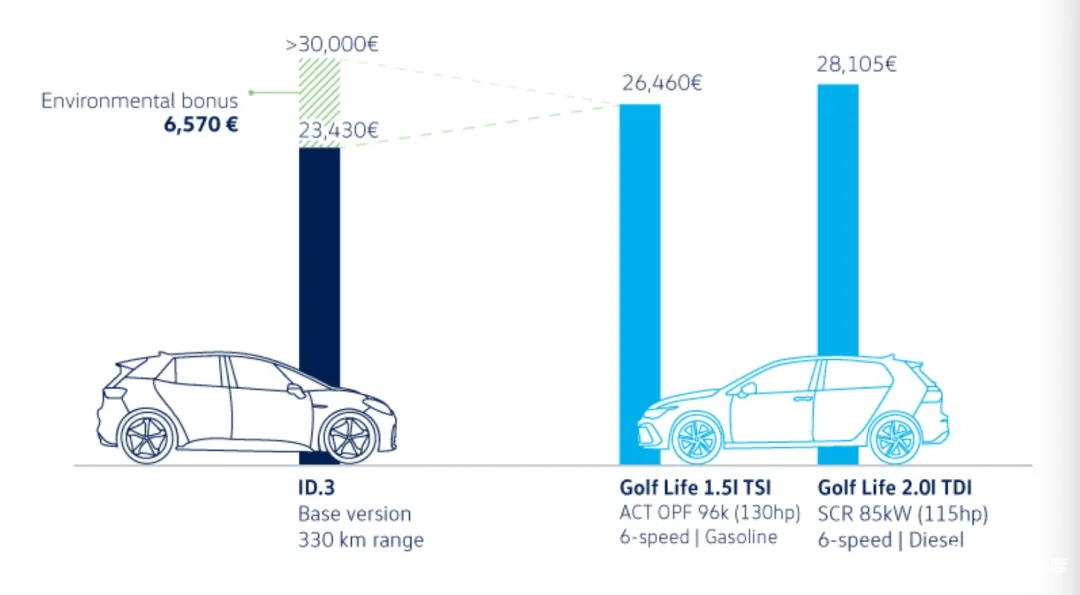

专用平台的一大优越性在于降本增效,海外 ID.3 的定价低于高尔夫・纯电。后者续航 231 km(WLTP)起售 3.69 万欧;而 ID.3 Pure 续航 330 km(WLTP)起售不到 3 万欧,至于和上汽大众数据相仿的 ID.3 Pro 定价也不到 3.5 万欧。

以主销的德国市场来说,还可以减掉 6570 欧的补贴,最低入门价格在 2.3 万欧,尽管无法提供直接参考 —— 约合人民币 18 万元。顺带一提,一台 1.5L TSI 的汽油版高尔夫 Life 要价至少 2.6 万欧。ID.3 热销欧洲无论如何都毫无意外。

在国内燃油版高尔夫 1.4T 发动机版价格约在 14 万~16 万元。ID.3 作为同级别纯电动车型,如果在 15 万,已经很够意思了。

横向来看,纯电动市场 15 万 - 20 万区间尚缺乏明星竞品,眼下比较耐打的产品有广汽埃安 AION S,比较令人期待的是即将上市的小鹏 P5。它们的风格和人群与 ID.3 相去甚远。ID.3 还有很大的 solo 空间。

短期内独特的体位将是有效的打开方式。一个榜样是 ID.6,它比 ID.4 更适应中国市场。有分析指出一大原因是,它是 20 万级极极极少数(如果不是唯一)提供六座和七座可选的纯电动 SUV,你找不到其他体面的替代品。

ID.3 也具备独特性。上汽大众指出,最近 ID. 销量攀升主要得益于增购用户;后面的爆发,还是要靠大众忠实的粉丝,他们喜欢大众的驾趣,「就是操控好、人车合一、听话,开得爽」。大众在燃油车里做到了的自信,要在电动车上再来一次。

不是热销,就能成为甲壳虫

没毛病,但也看不出 ID.3(或者任何 ID.)具备成为甲壳虫或者高尔夫的兆头。

比起抖抖霍霍的销量,更令人感到缺憾的是缺乏图腾的意味。他们总是在强调沿袭品牌传统,像任何一个权威那样捍卫成规,用可靠来掩饰平庸,最后拿出一个符合大多数利益却很鲜有表达的产品。我们以为这是巨头车企的姿态。

然而如果回看大众的封神之路,会发现那是拉满了反叛精神的奋斗史。

比如甲壳虫。欧洲市场的好坏仍旧处在重点之外,真正把它推向世界主流文化的是美国。很神奇,这违反市场的一般规律,欧洲小车怎么好意思在美国流行呢。

它有一些硬性优势。

比如便宜,确实是为了每个人都买得起而造的车。60 年代一个新款甲壳虫售价 1600 美元,而一个福特 Mustang 要 2700 美元。可爱的曲线造型其实是为了最大程度减少钣金用量,是战后德国才想得出来的资源高效型设计;同时制造这样的曲面也要求大量人力,拉动工作内需。

再比如它对汽油很友好,换句话说还是便宜,尤其是和美国车相比;而相比其他引进的欧洲车,它经久耐用、易于维护,它的发动机为低转速设计,开足马力一整天也跑不出问题。当时不少欧洲车引进后无法适应美国人广袤的行驶习惯。

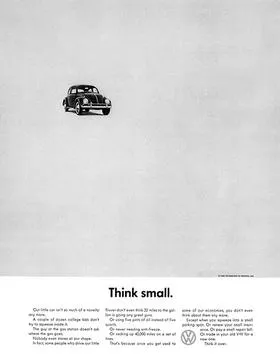

更重要的或许是,他们找到 DDB 的威廉・伯恩巴赫来写广告,他把甲壳虫那些格格不入的特征包装成了一种态度。它没有美国本土的前脸大格栅,圆形的车灯不具备一点攻击性,非主流审美是极具风险的,更别提小马力、小空间、和不怎么高档的气质。

但是人们喜欢它抛弃了美国汽车总是自恃的父权荷尔蒙,think small,显出诚实而谦逊的姿态,和人们沟通一种新的价值。这也和当时的社会氛围形成共情,使得汽车消费成为对更广泛的现实问题的映照。

60 年代美国正在远离伟大的政治理想,越战是最恶劣的结果。嬉皮士热爱大众是有原因的,它与他们父母辈们、大同规训下的汽车完全相反。开一辆甲壳虫,开一辆不合适的汽车,是再恰当不过的反主流文化象征,某种程度上是代表在拒绝资本主义强权的过激行为。再加上便宜,让每个反叛的年轻人 —— 总是年轻人,更容易拥有反叛的权力,在经济自主的基础上建筑出行自由。

用今天的话说,甲壳虫的成功是拿捏住了时代的气质。神奇的是,错过甲壳虫黄金时代的人,现在说到这款车时也无法摆脱其中独立人格的意味,奉之为 icon。

如果说大众只有甲壳虫,我们会怀疑那就是一次性的运气。然后它又有了高尔夫,那是又一次反叛,对无聊的经济的日系家庭车的反叛,用一个年轻人可负担的价格支付性能和乐趣,尤其是 2002 年 R32 推出。直到大众排放门之前,高尔夫在美年销能有 6 万台以上。这款车距离我们的生活也更近一些,它至今仍是大众的灵魂。

时代自然有其不可复制性。世界不再像十几年前那样,被一种文化轻易影响支配,每一个市场都有精准高效的画像和城垒。但是一些规律仍旧可循:一个图腾式的伟大车型,一定能无视边界实现全球销售,在各个异域也能找到生存下去的缝隙,因为它们抓住了人类对生活、对世界总还有的一点点共性的本质的东西。在今天的背景下,甚至挺需要一个这样的车型,来证明我们还具备共性,还能互相理解,憧憬美好、希望和未来,而对陈旧的过往还有持续反叛的力气。

电动车里已有这样的车型的,比如特斯拉 Model 3。大众和 ID.3 要成为电动车之王,特斯拉是绕不开的对手。

眼下产品就是那样的产品,ID.3 符合大众的水准,但可以在营销上再救济一下。营销固然没那么重要,但是一个企业价值的外化体现。比如除了萌化,建筑一些高级的品位,传承真正的精神内核,它很有机会。