*本文转载自 autocarweekly 公众号

作者:Karakush

上个月小鹏 P5 正式上市。

这款 「百变舒适智能家轿」,旨在成为 「传统家轿的颠覆者」,而颠覆的方式,除了在濒临二十万的价位提供激光雷达,在北京以外的一线城市逐步标定测试开放城市 NGP 功能……

大杀器是可以在车里睡觉 ——

姿势高雅,开袋即享。

你可以在 10-15 分钟内做好睡眠准备:只需一键或者语音,就能放平主副驾座椅、拉上电动遮阳帘、打开高级环绕音响,然后用剩下的 14 分 59 秒,安装私密帘、展开抱枕被、摆好各类用品。

尽管一半的舒适工程需要你手动承包,不妨碍选配这个睡眠套装要价 12,000 元,凯美瑞和迈腾被颠覆得找不到东。良心的是,眼下限时免费。

套装里头包含一个单人床垫、一个双人床垫,附床笠,两床抱枕被,和四只记忆枕。不拆卖,相比百元淘宝,其特色是融入前装思维原装定制,卡位丝丝入扣,想必非一般皮尺所能裁出的合缝。

当然,倘若仅仅如此,即便是出自何小鹏亲手缝制,一万元仍旧太过辣手。

溢价也还基于诸多配套,比如带航空头枕的 Nappa 真皮座椅,香氛和氛围灯,电量安全检测系统(电量过低会限制睡眠模式时长)……

以及中年男人刚需的起夜灯设计,月黑风高临时起意,一开门便会自动带开车顶的阅读灯,「光线柔和,既能满足夜间环境可视,也不打扰同行者」。真的是考量得很多。

艺术总是源于生活,而高于生活的。这么睡也是一门艺术,行为艺术也是一门艺术。

根据小鹏的用车习惯洞察,在车里睡觉是一个较为常见的场景。不仅是网约车司机和货运卡哥卡嫂的职业日常,每一个开车通勤的打工人都不能拒绝在车里睡觉的诱惑。

在小鹏汽车总部停车场就经常可见一行行在车里睡觉的人,一到午休时刻,科韵路北与岑村红花岗下街的交叉口就弥漫出梦的芬芳。为了应对和代码缠斗的下半场,有必要切实提升程序员们的回血质量,从自身出发,于是 P5 来了。

智能电动汽车,各有各的智能,但是总会越来越相似。也是在上个月,我去北京体验了一下理想汽车新升级的车机系统,展车是这样的:

床垫,又见床垫。

继续航里程、电池容量、传感器数量、芯片算力之后,床垫成为智能电动汽车最前沿的内卷配置。

理想官方出品的充气床垫,分体式组合设计,可以让你在独鸟的快乐和鸳鸯的欢愉之间灵活切换,现正挂在 APP 商城焦点图上热销中,公价 729 元,PLUS 价只需 699 元。据详情页面小字介绍,该床垫在手熟之后仅需 3-5 分钟就能完成充气铺装。

「我们都没怎么说过,其实理想 ONE 特别好睡。」 一位在理想工作的朋友告诉我。他每天来回通勤位于顺义的公司要近一百公里,下班上高速前必须先在车里睡上一觉。

好睡是毋庸置疑的。激荡六座,车大床大,一如胖子,唱歌想必不会差。事实上任何空间尚可的汽车,睡觉体验都不会拉垮。

在车里睡觉,当然不是智能电动汽车的天赋异禀,车载床垫的历史远比它们的历史要悠久。然而这波智电睡眠潮来势汹涌,如同智电出行本身,正在被塑造成一种 「生活方式」。

细品之下,和传统汽车相比,目前它们似乎也不过是方便一点,集成度高一点,能调取空调、座椅、音响等等更多车上功能模块。不费劲,是它最大的温柔。

即便是神乎其技的特斯拉,其已推出打盹模式和营地模式两个与睡觉相关的功能,不过如此。传统汽车铺个床垫是一样睡的,颠覆性伤害几乎没有。

顺带一提,特斯拉没有官方床垫,知名大 V@小特叔叔出品的记忆棉床垫是享誉特粉圈的天花板,售价 1299 元。

有朋友指出,真正的差异根植于底层逻辑。过去智能电动汽车的发展更多集中在驱动方式的转型,而随着自动驾驶技术成熟,下一阶段的变革必然将深入车内,对汽车空间和功能场景进行重构。

比如 2015 年奔驰推出过 Concept F015 Luxury in Motion,前排座椅可以向后旋转,构成围炉热话的 「移动起居室」 布局:

这是一个经典的自动驾驶时代想象,无论新老车企都做过同样的设计,比如蔚来的高端门面摆件 NIO EVE:

到今年 MINI 发布的 VISION URBANAUT 仍属此类,只是大幅提升了软装水平:

沃尔沃在 2018 年展示的 360c Concept,除此以外,还提供拉床:

以自动驾驶为终局,汽车一种可能的发展是走向家装,变成起居室、办公室、卧室。虽然受限于技术水平,包括睡觉在内眼下大都只是车辆静止时的增值功能,但是对场景的探索已经令它们和传统汽车站在岔路的不同小径上。

当然这只是颇具产业视野的一种理解。

实际情况是,在车里睡觉,是无视技术成熟与否的。

2018 年曾爆过一则新闻,旧金山湾区两辆警车在凌晨三点对一辆特斯拉 Model S 展开高速公路追逐。一开始警察监测到它超速到 70 迈,想拦下给罚单时发现司机哥们儿根本就在睡觉,怎么都叫不醒(结果证实为酒驾),Autopilot 在自主狂奔。最后警车一前一后堵截七分钟才把车逼停。

后来类似 AP 脱缰事件过于频繁,都不再是新闻。

有些朋友会精心策划仪式感,没有场景那便创造场景:

更多朋友是一个手滑就撅过去了:

倒也实在无法推诿 AP 在助纣危险驾驶。不开特斯拉,不开电动车,是一样睡的:

那些驾驶员注意力监控提醒功能,并不是无事生非。

学术期刊 Ergonomics 前两年刊登过一个研究指出,人类确实在行驶中的车里更容易睡着,因为汽车在移动时多少会产生抖动,而持续低频的抖动会让大脑和身体放松。

通过观察司机的心率变化(该指标反映人体疲乏时会对神经中枢做出调整),研究人员发现,在 4-7 赫兹的持续震动下,睡意通常在 15 分钟内就会上头,到 30 分钟则会变得非常显著。可能是大脑会和抖动同步频率,从而使人进入困倦状态,即使是精力充沛的人也耐不住这样的颅内按摩。

生活经验也可以为此佐证。为人父母的朋友都知道,幼崽在适当的颠簸摇晃下更得安生,这是相传已久的民间智慧。当我还是一个幼崽的时候,父母就会把我绑在洗衣机上,洗衣机抖着我就睡着了,能量的循环一滴也没有浪费。

所以在车里睡觉,或许是人类从出生开始就无法抗击的命运。

智能电动车为不可避免的命运提供了一些额外的保障。

倒不是因为那些尚不靠谱的辅助驾驶。即便在静止的燃油车里睡觉也是一项存在致命风险的活动,每年都会有人死于在车里睡觉。

由于发动机长时间怠速运转,气缸内汽油或许会燃烧不充分,而产生较高浓度的一氧化碳,通过空调吹风口带入车内过量积聚,睡觉无意识吸入,就会引起一氧化碳中毒;同时如果紧闭门窗,空气不流通,供氧不足,更是加重窒息风险。

90 年代经典港剧《刑事侦缉档案》 第二辑中有一个案子,就是妻子和情妇联手,利用汽车一氧化碳泄漏,谋杀渣男的诡计。由于作案全程比较长,她们分上下半场扮演同一个穿着红衣的第三个女人行凶,然后分别制造不在场证明摆脱嫌疑。

「在车上睡觉会死吗」,是百度知道上的常见提问。降低致命率的关键就是不要把窗关死,至少留一条缝。

而智能电动车(缝还是要留的),只要电池不自燃,就没有燃烧充不充分的问题。机智如小鹏,还会提供包括监测 CO 和 CO2 浓度、智能报警、智能调节等功能。比如当车内 CO2 超标时,会自动切换为外循环,当 CO2 浓度恢复正常后将会切回内循环。

当然,在这些花里胡哨之前,不管安不安全、要不要命,没什么能阻止人类在车里睡觉的。

一旦拥抱这个设定的话,你会发现,汽车或许就是一个专门为睡觉设计的工具。

要什么床垫:

那是你没掌握人体的奥妙:

同时你可能缺乏想象力:

或者你根本没那么累:

只要身材足够优秀:

汽车能包容你的任何姿势:

Seriously,任何姿势:

既然说到姿势,我们不得不开启那个你一定憋了很久的相切话题 —— 车震。古今中外都有海量指导文献,说明这是一个全人类共通的文明。

车上浪漫是一个古老的梦想。1941 年美国当时炙手可热的豪华轿车纳什 Ambassador,其上最受欢迎的功能就是能把后座翻出来当床,广告是这样的:

学术期刊 Journal of Sex Research 曾刊载过一个调研显示,时至今日车震依然是美国人钟爱的消遣活动,受访者中有六成以上的男性和不到六成的女性参与过车震活动。

但这已经不是车震的黄金年代了。转折发生于 1970 年代,由于汽油价格上涨、汽车尺寸缩小、汽车电影院关闭、停车法规日趋严苛、以及城市扩张,车震急剧下降 —— 是一个社会问题。

多数受访者选择车震并不是因为体验好,而是因为年轻而贫穷,他们主要在高中时代进行生命探索。

此外,汽车也是一种对苟且之事的隐私手段,为不想留下身份信息轨迹的人提供最后的避风港。

听朋友说过一个事:前两年 P2P 爆雷,有认识的人欠了一屁股债,扛不住就逃走了。为了躲避强制执行,他无法使用身份证,于是四处借住朋友家,实在要去其他地方,就只能开车,一枪开不到头就怼车里睡。

必须这么干的多少不是正经人。

但同时也帮助很多无助的人解决燃眉之急。比如早年我们春运买不上票,也能一路在车里睡回去。

最近两三年,美国有越来越多人都睡进车里。

你以为是信手薅一把布尔乔亚的余晖:

其实是被巴士底狱扼住了生存的喉咙:

他们中低收入,没有自己的房产,随着租金飙升,只能被赶到大街上。与此同时,各地经济适用房短缺,住房补贴申请名单需要等待数年,紧急避难所床位往往爆满,让他们很难找到安身之处,汽车成为他们过渡应急的地方。

然而往往不会只渡一下下。根据全美低收入住房联盟(National Low Income Housing Coalition)的报告,工资和租金之间的差距还在日益增长。在美国负担一套两居室住房所需的平均工资是每小时 25 美元,是联邦最低时薪 7.25 美元的三倍多。

美国十大职业中,有八种中等工资的工种,包括零售销售员、快餐工人、个人护理助理、客户服务代表和办公室文员,收入都不足以负担一居室的出租房屋。

某些社区条件会更艰难,比如湾区,全美房租负担最重的城市就是旧金山,其次是圣荷西和圣塔克拉拉。一个湾区工人需要做四份以上的全职最低工资工作,才能负担得起一套两居室的公寓,同时还能剩一些用于食品、医疗和交通。

这意味着,即便有稳定的收入和工作,但仍旧可能住不起。而汽车为他们提供了睡大街以外的强一点的去处。

但是车上人口的增长也带来很多问题,失房人口之中不仅有单身清爽的年轻人,也有拖家带口的一大家子老小,如何保持卫生,如何保持安全,最麻烦的恐怕还是不够地方免费停车。幸运的人能找教堂空位,商业停车场要么不准停,要么收费昂贵徒增经济压力。

城市也面临两难:一方面希望展示人文关怀,通过宽松的法律、停车场来容纳 「无家可归的汽车人口」;另一方面也要平衡常住人口的居住环境,一些城市因此不得不出台限制规章,比如佛罗里达 Key West 规定在车里睡觉过夜就是违法行为。

何小鹏说,除了洗澡和上厕所,你一天 23 个小时都可以呆在车里。很多人事实上已经过上了这样的生活,他们不需要一个科技公司来指导设计在车里的生活方式,生活本身让他们别无选择。

当你没什么选择的时候,才会发现真相:汽车已经是一个完美的睡觉地点,它自由、独立,并保持了最后一点尊严。

从商业的角度,何小鹏这番话体现出互联网人的经典思维,抢占时间,抢占入口,抢占意识空间的制高点。然后一切皆有可能。

所以会有越来越多车企把床垫作为核心产品力引入车里,床垫就是下一个腾飞的风口。这是车企的机会,不是床垫塑造汽车,而是汽车将赋予床垫新的使命,顺便或许还能颠覆床垫产业。

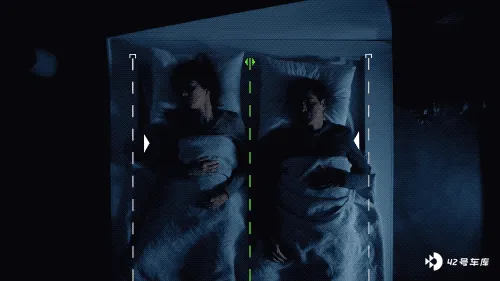

2019 年福特就涉足过一下床垫科技,推出 「车道保持床」(Lane-Keeping Bed)。启发自车道保持技术,采用压力传感器监控床上哪一方跨越中间三八线,集成传送带就会自动启动调整位置重新分配床上空间 —— 直击当代社会睡眠离异的痛点。

有研究指出,四分之一的情侣其实单独睡得更好。然而大部分人又碍于各种原因,无法启齿分床睡的诉求。

《老友记》第三季有一集,当时 Chandler 还和 Janice 在一起,Chandler 向 Ross 倾诉想要好好睡在一边的睡眠自由,Ross 于是祭出了床上经典诡计 Hug’n Roll。

很遗憾福特的床并没有量产,这只是福特欧洲推出的 Ford Intervention 系列的其中一项发明,旨在通过这种通感向大众普及汽车技术。有意思的是,当时另一项发明降噪狗窝,利用汽车静音技术为狗子提供优质安静的生存环境 —— 现在有英国的公司接受定制。

谁说没有可能呢。