撰文 | 郑文

编辑|周长贤

3 月中旬以来,特斯拉、小鹏、几何、零跑、威马、长城欧拉、广汽等车企,接连宣布旗下新能源车型涨价,且涨价幅度、执行速度前所未有。

这段时间,一贯任性的特斯拉竟然提价 3 次,全系国产车型上调的价格幅度累计达到 1.4 万元~3 万元。小鹏汽车在售车型价格上调 1.01 万元~3.26 万元,涨幅看齐特斯拉。比亚迪在涨价公告发布仅十分钟后生效,王朝网和海洋网车型整体调价 3000 元~6000 元,DMi 系列普遍上涨 3000 元,EV 车型涨幅则为 6000 元。

事实上,新能源车涨价的压力早就存在,其中最重要的压力来自于成本占到 10%~40% 的动力电池。

如同那句鸡汤所说,哪有那么多的岁月静好,不过是有人在替你负重前行。去年,动力电池企业扛下了大部分原材料成本上涨的压力,今年却无力再独自承担,无奈之下,只能将其向下传导至终端。

因为,在多重因素作用下,动力电池原材料紧缺及价格涨势不仅没有抑制,反而愈演愈烈。即便是规模大、议价能力强的头部电池企业,运用长单锁价、原材料锁定能力等优势,也无法适应原材料涨价的速度。

令人咋舌的是,2022 年以来镍 / 钴 / 锂 / 铜 / 铝、氢氧化锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF、VC 等价格都在上扬。甚至于,锂电池部分辅材较 2021 年已经上涨数倍,呈 「跳涨」 模式。

以碳酸锂为例,电池级碳酸锂均价于 2022 年元旦站上 30 万元 / 吨之后开启跳涨模式,2 月中旬冲上 40 万元 / 吨,并在 3 月初突破 50 万元 / 吨大关,较年初上涨近 7 成。尽管政策层面有所管控,但也仅仅在高位后小幅回落,4 月份价格是 47 万元 / 吨。

新能源这片蓝海承载着汽车行业太多的愿景和想象空间。根据 BNEF 预测,到 2025 年全球新能源汽车销量将达到 1100 万辆,渗透率达到 11%,同年燃油车步入拐点,开始下行;到 2030 年全球新能源汽车销量将继续攀升至 2000 万辆,渗透率到 28%;到 2040 年增至 6000 万辆。长期来看,新能源市场空间有望成长到 10 万亿元量级。

彭博社提出的另一组数据显示,预计到 2025 年和 2030 年,全球新能源产业对电池的总需求将分别超过 1.5TWh 和 3TWh。

但一个巨大产业的动能切换谈何容易,早些年私人市场还未有任何起色时,靠着租赁、网约车等 B 端市场,一步步将新能源车产业供应链培育完善起来,而今,在私人市场逐步释放出需求后,产业链再次掀起巨大波澜。

眼下,动力电池企业正在为三个当务之急的课题而努力:其一,构建安全稳定有良性循环的供应链体系;其二,寻找更多的技术路径达到降本的目标;其三,培植更多的优质供应商。

处处存在 「第一性原理」

马斯克在汽车行业的存在感越来越强,这位狂人的思维方式也同样引领着他走得更远。

大多数时候,我们都在用类比推理思考,实际上就是模仿别人的做法并稍加改动。但马斯克认为,第一性原理思维非常重要,特别是需要成就一个前所未有的领域之时。

第一性原理是一个量子力学原理,而马斯克抓住的是其 「基于事物的本质去推演」 的核心思维。这个核心理念的反面就是 「经验主义」,是 「站在巨人的肩膀上看世界」。

比如,电池组成本十分昂贵,有人说约为 600 美元每千瓦时,未来也将居高不下,因为它一直都是这样的。但马斯克不这样认为,他用第一性原理来思考,探寻的是构成电池的原材料是什么,拆解成各种原材料之后,分析现货市场价值是多少。最后得出结论:成本是 80 美元每千瓦时。

事实上,在这个正在建设的新世界中,没有经验可循的人们都在自觉不自觉地应用着 「第一性原理」,只不过马斯克把它深刻地描述了出来。

恐怕马斯克也没想到,原材料涨得越来越离谱。因此,构建安全稳定有良性循环的供应链体系,成为行业发展的当务之急。

其实,产业链上的企业都在为此做着努力。既然原材料价格不稳,能否再往上游去改善矿产资源供应受限和分布不均的问题,下游做好回收利用?能否在元素周期表中寻找别的替代原材料?能否改变产品形态提高能量密度?

越来越多的机会点与可能性,等待人们去推演,去验证。

去到更上游

3 月 30 日,蜂巢能源与巴斯夫杉杉宣布战略投资湖南永杉锂业有限公司,将各自持有永杉锂业 10% 股权。此举正是为了保障锂盐供应,强化原材料成本优势。

永杉锂业董事长杨峰表示:「与蜂巢能源的合作将极大促进永杉锂业锂盐产能的扩充,积极应对当前下游的旺盛需求,涨价和扩产压力。」

在 3 月底的电动汽车百人会 2022 上,我们还看到了业内在产业链上游的诸多努力,试图改变 「有锂走遍天下,无锂寸步难行」 的现状。

远景动力执行董事、中国区总裁赵卫军指出,下一代动力电池产业发展的一大关键因素就是产业链深度协同。

他认为,电池产业与上游,特别是材料供应商,从锂矿石到锂盐湖矿,到镍矿、钴矿、前驱体、正极、负极等关键材料的匹配融合至关重要。

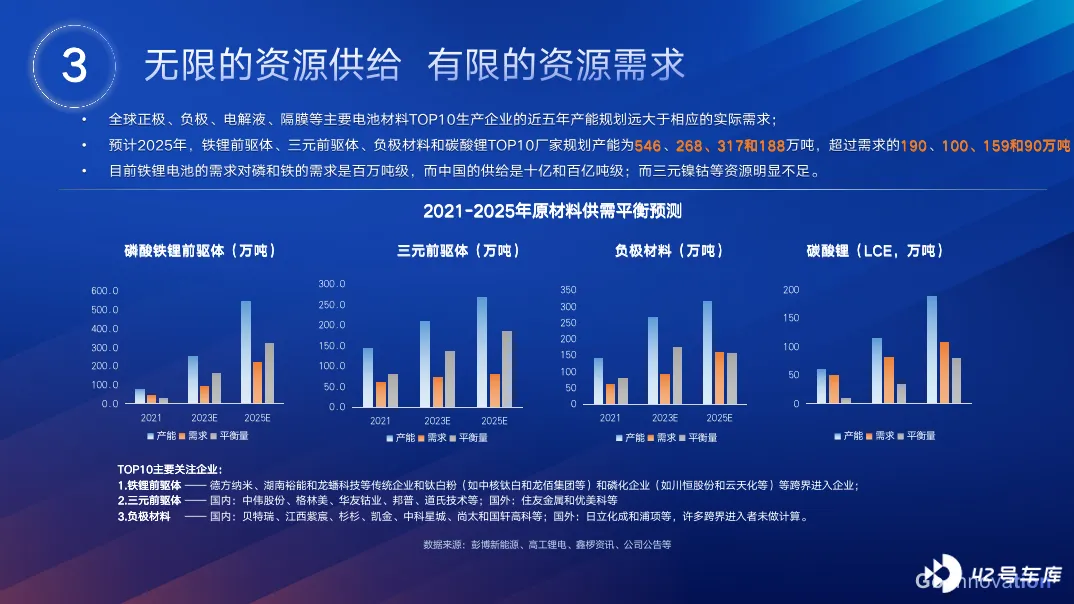

不过,国轩高科董事长李缜认为,动力电池供应紧张是阶段性现象,「到 2025 年,铁锂正极、三元正极、负极材料需求分别是 200 万吨、130 万吨、160 万吨,目前十大生产企业规划就分别达到 546 万吨、267 万吨、317 万吨。」

他指出,国内的江西宜春锂云母工程正在快速成长,到 2025 年,宜春要形成 50 万吨的锂资源开发。此外,青海卤水提锂技术在进步,四川锂辉石资源在开采中。

与此同时,可回收技术的进步,将使资源依赖大为减少。李缜预计,到 2040 年,制造电池对原材料的总需求,将可从回收电池中获取。

磷酸铁锂,三元锂,还有呢?

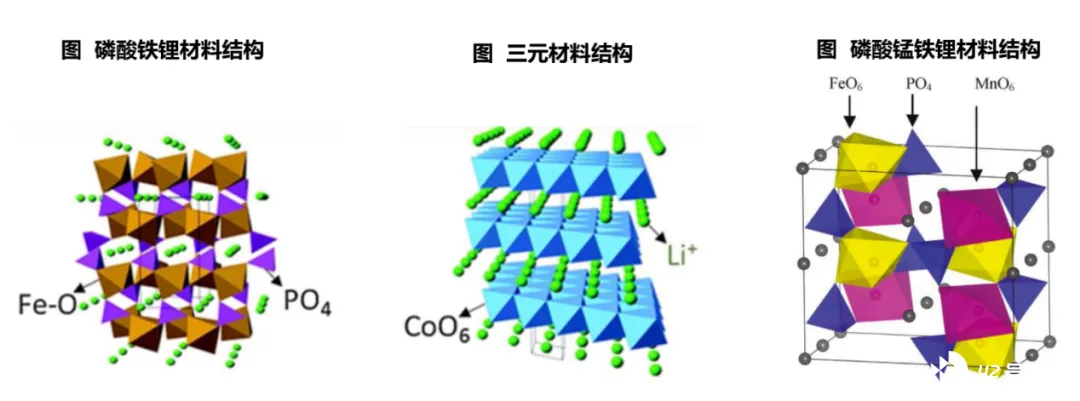

以技术路径来看,从 2010 年日产最早推出 LMO 体系电动车以来,已经完成锰酸锂(LMO)到磷酸铁锂(LFP),再到三元材料的中低镍(NCM3 系、5 系)、高镍(NCM8 系)的技术迭代。

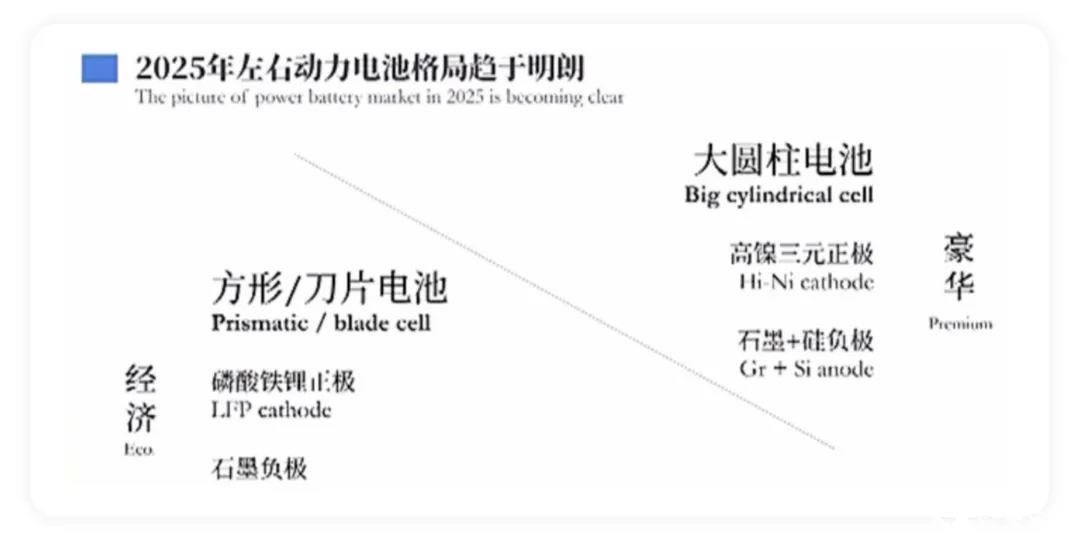

当前,市场上电动车使用的锂电池按正极材料划分就是铁锂和三元,能量密度高的三元主打高性能,成本低的铁锂主打经济性。正极材料在锂电池的成本中占比高达 30%~40%,因此降低正极材料成本是降低电池成本的关键。

磷酸铁锂原材料主要为碳酸锂和正磷酸铁,并以碳酸锂为主,尽管由于今年磷酸铁锂的火热局面,导致原料价格有所上升,不过在具有充足产能且供需平衡的条件下,磷酸铁锂仍具有较强的成本优势。

从能量密度上看,磷酸铁锂也在逐渐弥补短板,通过一系列改进,目前磷酸铁锂电池能量密度可以突破 200Wh/kg,电池单体到系统的体积成组效率从 40% 增加到 60%。最新发布的磷酸铁锂电池能量密度可高达 210Wh/kg,单体能量密度已经达到三元 NCM5 系水平。

数据显示,2018 年到 2020 年一季度是磷酸铁锂电池的淡季,在动力市场装机占比下降至 33%,从 2020 年二季度开始,磷酸铁锂电池开始崛起,到今年 1~2 月的占比已经达到 56%。

关于磷酸铁锂改进的故事到这里还没有结束,磷酸系正极材料能不能再掺点其它元素,在保持电池放电时间的同时,通过提高电压来提升电池能量密度呢?可以。

验证发现,加入锰元素有此效果,提升的能量密度可以达到 20% 左右。目前受关注比较多的是,锰铁 1:1 的 LiFe0.5Mn0.5Po4。

但是,它同样存在电子导电率低,锂离子扩散速率慢的问题,在合成工艺上需要采用改性技术提高材料的电化学性质。目前,很多企业主要采用表面包覆、纳米化的措施,因此技术壁垒比较高。

中信证券的研究报告指出,随着新型锰基正极材料渗透率的提升,2021 年~2035 年,锂电池用锰量将增超 10 倍,产业化进程开始逐渐加速。

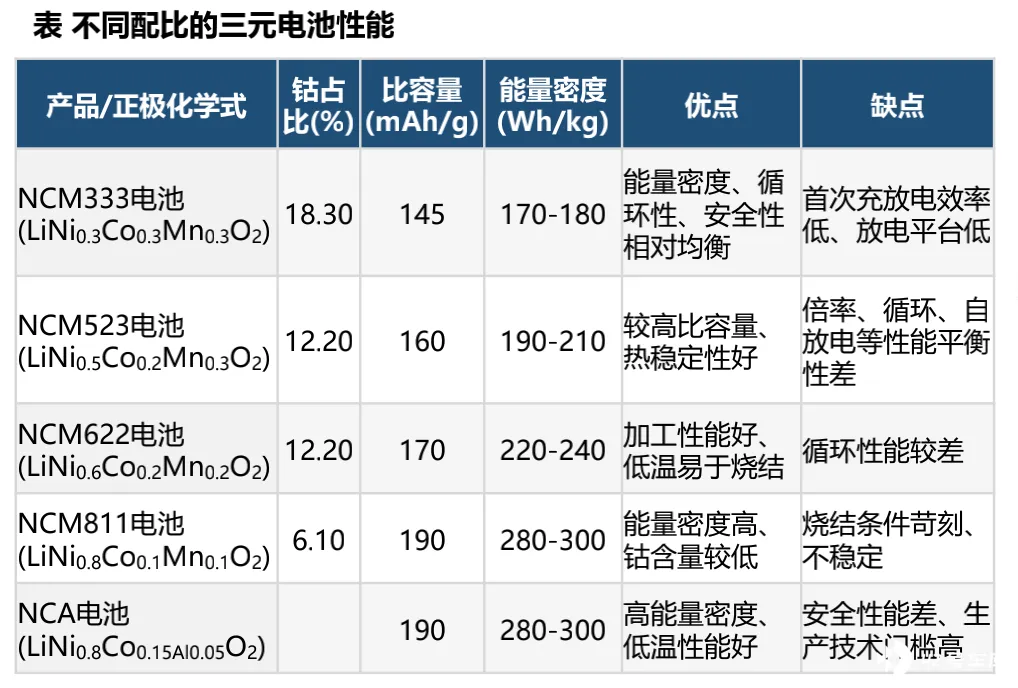

三元锂电池中,镍、钴、锰(三元材料)是过渡金属元素,形成固溶体,原子可以任意比例混排。其中,镍是电池活性元素,是提升电池能量密度的关键;锰呈现电化学惰性,主要起稳定结构的作用;钴则既能够稳定材料的层状结构,又能减小阳离子混排,有利于电池循环性能,但价格昂贵,并对环境造成污染。

一般来说,600 公里以上续航的新能源车,高镍技术是较好的选择,800 公里以上续航的新能源车,高镍几乎是目前唯一的选择。

于是,可以看到 「无钴电池」 的议题也在动力电池企业的计划中,比亚迪、松下、特斯拉等企业都在努力降低钴的含量,不过要想降至零,还需要给技术发展的时间。

关于正极材料的探索还在继续。前文提到的方案都是在锂电池中掺别的元素,那么锂可以被取代吗?答案还是可以。

今年 2 月 17 日,宁德时代在投资者关系平台上答复投资者问题时,明确称公司已经启动钠离子电池产业化布局,2023 年将形成基本产业链。

宁德时代第一代钠离子电池电芯单体能量密度高达 160Wh/kg,略低于目前铁锂单体 160~200Wh/kg,电池性能远超同行。该公司预计,第二代能量密度目标是 200Wh/kg,将与铁锂电池相当,系统集成效率可以达到 80%。

钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,区别是正负极材料、电解液不同。正极材料有普鲁士白、层状氧化物两类材料;负极材料要开发能让钠离子存储和快速通行自由穿梭的具有独特孔隙结构的硬碳材料;电解液要开发适配正负极材料的电解液体系。

钠离子电池能量密度低于锂离子电池,不过在快充能力上明显占优,只要 10 分钟左右;钠的化合物热稳定性较锂更高,因此在高低温性能上表现也很良好。

关键是,钠离子电池成本下降不少。根据平安证券发布的研究数据显示,钠离子电池比锂离子电池的材料成本降幅高达 30%~40%。

而且,钠资源丰富分布广泛,是锂储量的 420 倍,同时价格低廉,还可以沿用现有的锂离子电池的材料及电芯生产工序和装备。

未来,钠离子电池不但可以作为锂离子电池的重要补充,还可以逐步取代严重污染环境的铅酸电池。广发证券殷中枢团队预计,2025 年国内钠离子电池潜在应用场景需求量是 123GWh,如以磷酸铁锂电池的价格计算,对应的市场空间约为 537 亿元。

除了钠元素,镁、钙等元素也被纳入到研究行列…… 动力电池材料的多元化发展甚至还从正极拓展到了负极。比如,三元锂电池负极掺硅。

目前,主流石墨负极比容量可做到 355~360mAh/g,硅材料理论比容量可达 4200mAh/g,是石墨的 10 倍以上。不过它受制于高膨胀率(硅膨胀率 300%,石墨 12%),一般以掺杂 5% 左右比例的形式加入到石墨负极。

把电池拍扁、搓圆

前面我们提到,近两年磷酸铁锂能量密度有了突破,正是因为宁德时代、比亚迪先后推出了 CTP、刀片电池的封装工艺革新,带来了电芯到 PACK 环节效率的大幅提升,进而让电芯能量密度较低的磷酸铁锂达到更好的组能量密度。

宁德时代的 CTP 电池与比亚迪刀片电池类似,不同点在于宁德时代用了 「大模组」 概念,仍然保留部分模组,通过减少模组的使用,增加电芯数量或体积,提升集成效率。

它公布的阶段性成果是第三代 CTP(Cell to Pack)技术,内部将其称为 「麒麟电池」。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比 4680 系统可以提升 13%。

2020 年下半年至今,具备高性价比的 「方形铁锂」 电池搭配 CTP / 刀片技术在 600 公里及以下续航的电动车市场大放异彩。2021 年国内 「铁锂 + 方形」 占比近 90%。

在另一条赛道上,圆柱型电池近两年也来到了公众视野中。2020 年 9 月,在特斯拉电池日上,发布的下一代动力电池将使用直径 46mm,高度 80mm 的圆柱电池。

有趣的是,在电池日前夜,深圳市比克动力电池副总裁樊文光在媒体访谈中,准确地猜中了大圆柱、全极耳、硅负极等话题。

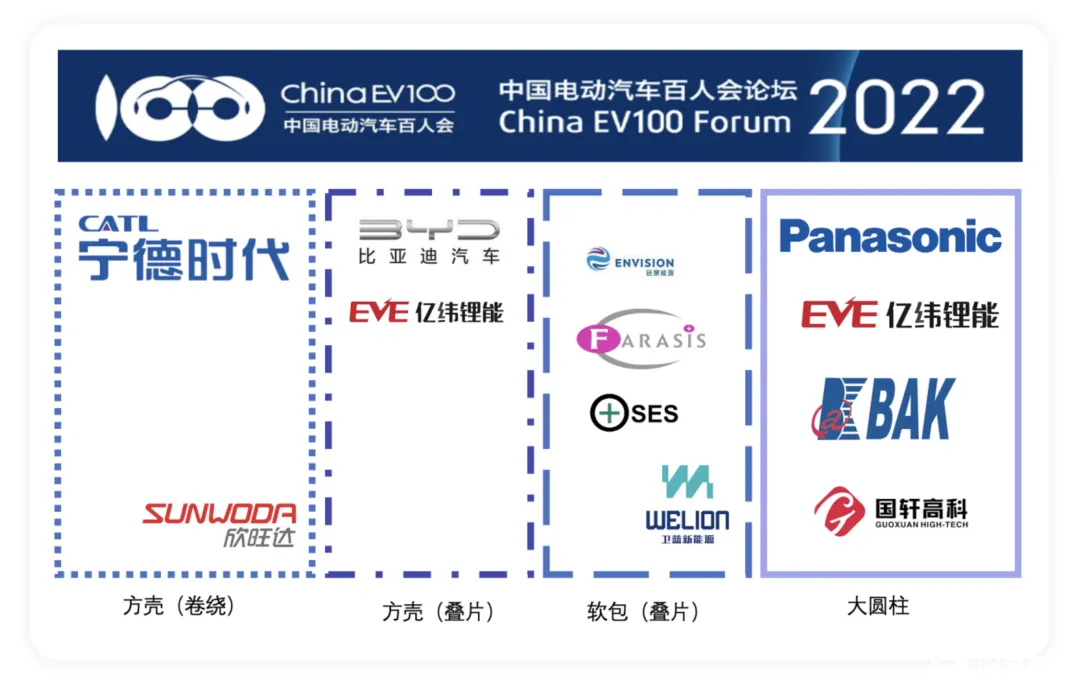

在电动汽车百人会 2022 上,他预言,大圆柱电池是未来 5~10 年内中高端电动车的最优解,至 2025 年大圆柱电芯市占率将超 30%,即约 480GWh, 超过 2021 年全球总需求量。

目前,包括松下、亿纬锂能和比克等企业,都在力挺 4680 大圆柱电池。

在形态上,动力电池以方形、圆柱、软包三分天下。具体来看,各有优劣势:

目前,方形是全球动力电池的主流。其优势在于,方形电池单体容量大,可以根据客户需求定制形状,应用上更为灵活,重量轻,结构较为简单,扩容和系统管理相对来说也比较方便。

但正因为尺寸定制化,市场上方形电池的型号和生产工艺相对不统一,生产自动化水平较低,单体差异性较大,成组使用,可能会存在电池组寿命远低于单体寿命的问题。

圆柱电芯是目前几种主流形态中安全性最高的,高安全上限使得它可以支持更高能量密度的化学体系。同时,圆柱电芯单体体积小,便于热管理,可以灵活利用异形空间,高度标准化的形态利于平台化及迭代。

比如说,高镍三元搭配硅负极的锂电池能量密度高、适合快充,但热稳定性差,硅负极易膨胀,这些问题都可以搭配圆柱封装形式得到解决。

产业化难易程度上看,圆柱电池发展的历史最长,标准化程度高,在行业内实现了较为统一的标准,同时,圆柱电芯生产的自动化水平也要比其他几种电池要高,这就保证了圆柱电池生产的高效率。

美中不足的是,圆柱电芯工艺生产成本高于方形电池。

软包电池采用了叠压的制造方式,所以体积小,能量密度高,散热性能优异,而且相同容量的情况下,软包电池比钢壳锂电池要轻 40% 左右,比铝壳电池轻 20%。但软包电池的壳体强度比不上铝壳或是钢壳,对成组技术的依赖性很强,技术难度高,生产成本是最贵的。

综合判断下来,许多动力电池企业和主机厂开始用脚投票。樊文光说:「目前有很多大型新能源车企,在未来 5-10 年,敲定了经济型采用方壳 / 刀片磷酸铁锂电池,中高端采用三元 + 硅大圆柱电池的布局。」

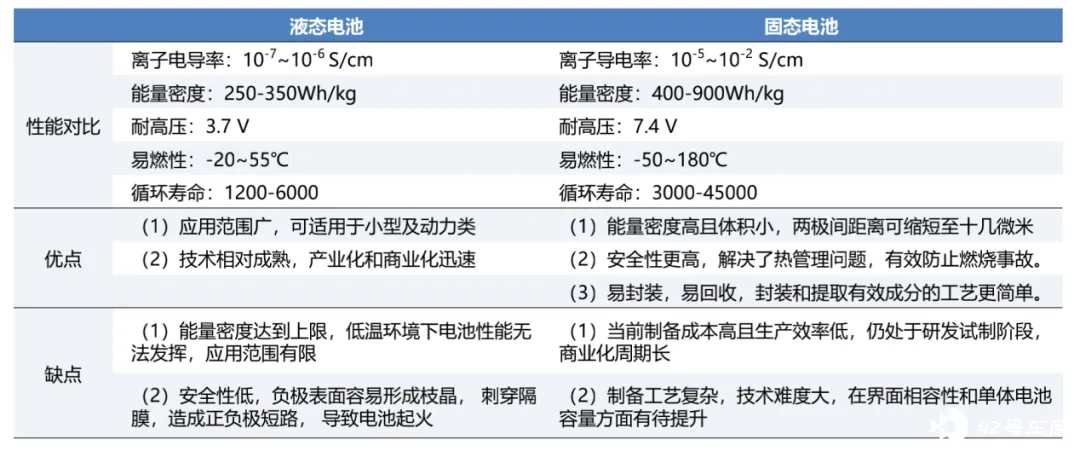

长远来看,动力电池在形态上还会有更多的变化。目前液态电池技术虽然成熟,但是能量密度即将达到 350Wh/kg 上限,很多企业又开始储备下一代电池技术 —— 固态电池,简单来说,就是把液态电解液变成固态 「电解体」。

从性能对比看,固态电池在离子电导率、能量密度、耐高压高温、循环寿命等方面都会优于现有的液态电池。

目前,固态电池在全球范围内都处于研发和中试的技术阶段,日本在第一梯队,中、美处于第二梯队,技术差距在 1~2 年左右。

此外,卫蓝半固态、SES 半固态电池也做了新的尝试,其核心逻辑是可制造性,想要复用当前一些液态锂电池成熟的生产制造工艺。据悉,卫蓝新能源半固态电池将应用在蔚来 ET7 上。

扶植 「新宁王」?

短短十年时间,从欧洲的宝马,到国内的龙头车企,再到造车新势力,庞大而多元的客户群,将宁德时代打造成神话般的企业。

2012 年,宁德时代成功抓住与华晨宝马的合作机会,为之后的腾飞埋下了伏笔。宝马项目不仅使宁德时代快速成长,也吸引了其它欧洲汽车厂商的关注,并纷纷抛来橄榄枝。

相较于在欧洲市场以点带面拉动合作,宁德时代在国内的攻城略地方式更为直接。它撒下巨网,拿下一众主流传统乘用车、商用车企业,以及造车新势力,宇通客车、上汽、长安、吉利、广汽、东风、北汽、奇瑞、蔚来、威马…… 名单不断被拉长。一个商业帝国拔地而起。

2017 年,宁德时代以 11.84GWh 的装机量站上全球冠军宝座,自此之后,再也没有旁落他人。

2018 年 4 月 4 日,股民们见证了宁德时代 IPO 的奇迹。从招股书披露到 IPO 成功过会,宁德时代前后仅用时 24 天,一举刷新 IPO 过会记录。从此,股票代码 300750 成了最优质的股票之一。

不知何时,宁德时代这个全球冠军,这台造富机器,有了一个更为响亮的名号 ——「宁王」。与此同时,它的市场份额还在不断攀升。

韩国市场调研机构 SNE Research 的最新数据显示,宁德时代 2021 年全球动力电池装机量排名第一,比排在第二位的 LG 新能源装机量多了 36.5GWh。市场份额从上一年的 24.6% 提升至 32.6%,其中国内的装机量达到 80.51GWh,占总业务的九成。

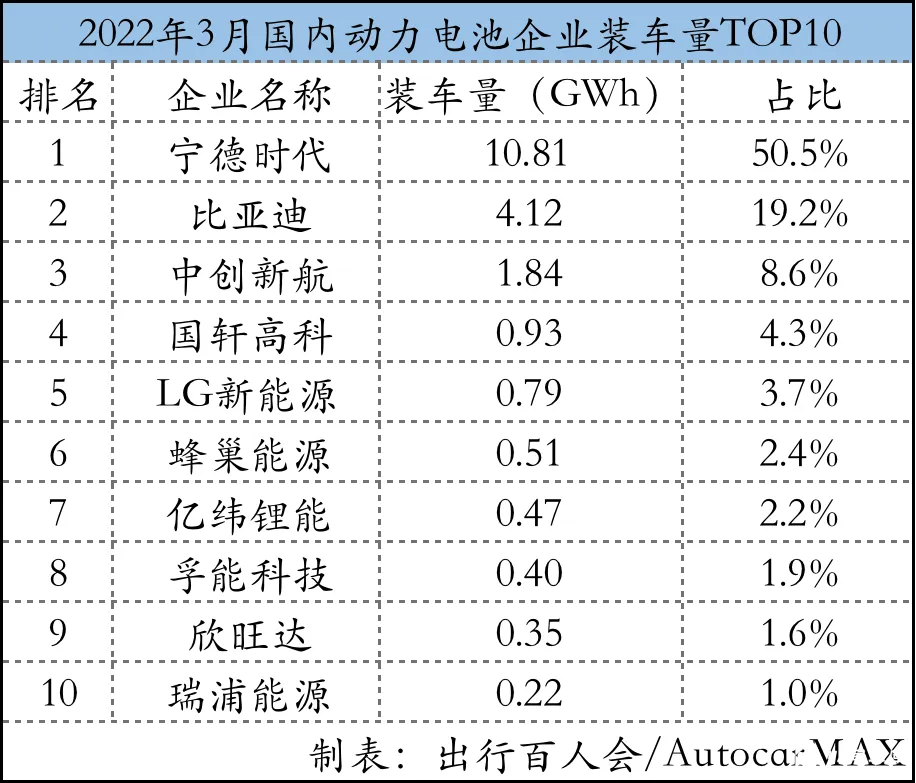

再来看一组国内的数据,中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示,3 月份中国动力电池企业装车量 TOP10 企业总装车量 20.44GWh,占比 95.5%,其中宁德时代以 10.81GWh 的装车量排名第一,占国内份额 50.5%。

宁德时代为了守住半壁江山,其护城河越筑越宽。除了不断扩建的产能,在技术方面,其在钠离子电池、无钴电池、无负极金融电池、锂金属电池、固态电池、无稀有金属电池、锂空电池、CTP、CTC、A/B 路径上均有探索。

据统计,2018 年~2021 年公司累计获得专利 5000 + 项,其中模组、pack 层面的专利最多,接近 25%;另外,对上游正极、负极、电解液、隔膜、设备、结构件等均有广泛布局,合计专利数接近 1605 项,占比 32%。

然而,虽然 「宁王」 的发展速度堪称奇迹,未来发展前景依旧可期,但一个显而易见的事实是,它吞不下发展空间如此之大的蛋糕。

从另一个角度来说,不管在全球市场还是在国内市场,无论哪个行业存在一家独大的情况,都不利于行业在快速增长期的良性发展,反过来,对这家企业的健康经营也未必是好事。

眼下,因上游动力电池供应短缺导致车企新车交付延期已经不是什么新鲜事。大众、奥迪、奔驰都曾因缺电池而被迫延期甚至停止部分车型的生产。

事实上,已经有越来越多的车企为了确保更稳定的供应链体系,通过寻求 「二供」,甚至 「三供」 的方式来降低风险。

很大程度上,这也是二线电池厂商的机会。

2 月 24 日晚间,欣旺达发布公告,公司董事会审议通过了相关增资议案,同意 19 家企业以 24.3 亿元人民币对其子公司欣旺达电动汽车电池有限公司增资。其中,理想、蔚来、小鹏的关联公司都有参与,分别投资 4 亿元、2.5 亿元、4 亿元,此外,还有其它传统车企的关联公司身影。这一行为无疑为此后的合作提供了想象空间。

3 月 16 日,远景科技集团旗下电池科技公司远景动力宣布与梅赛德斯 - 奔驰在美正式达成战略合作。未来,远景动力将为奔驰新一代豪华纯电 SUV EQS 和 EQE 车型提供高品质、高安全性和零碳的动力电池产品。据悉,远景动力在美新建的电池工厂 2025 年实现量产。

3 月 18 日,亿纬锂能发布公告,被选定为博世的供应商,为博世提供锂离子动力电池,用于全球市场电动汽车的辅助应用。

据称,比亚迪旗下弗迪电池与蔚来、小米汽车签订了定点合作协议。

实力二线厂商的崛起,必然会在产业层面缓解部分焦虑,至于是小部分还是大部分,则看它们能否抓住机遇。

写在最后

今天,中国市场崛起了一批优秀的电动汽车企业,这在全球范围内都是绝无仅有的现象。随着它们的崛起,宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业也浮出水面,一度受到资本市场的追捧。

成就只能属于过去,挑战永远在前方。在百年未有之大变局下,无论是改变潮水方向的人,还是逐着时代浪潮起舞的人,都仍走在创新求变的路上。

从市场层面而言,短期内动力电池产业的系统性焦虑很难迅速瓦解,即使从乐观的角度来看,到 2025 年左右产业链资源供应能达成平衡,甚至会出现有人预测的周期性产能过剩。前提是,你能健康地活到黎明的曙光到来之时。

在此过程中,资本雄厚的一线动力电池厂商,势必在技术路线上继续加深拓宽,在上游资源上继续大手笔投入,在客户资源上继续合纵连横,攻城略地。而面对不断出现的时间窗口,二线实力厂商也有机会趁势出击,从日益增大的蛋糕中,获取属于自己的一块。