撰文 | Roomy

编辑|周长贤

一直以来,关于到底是 CTP(Cell To Pack)电池包技术路线好,还是 CTB(Cell To Body)的技术路线好的争论,都是喋喋不休,且没有 「标准答案」。和自动驾驶是纯视觉方案,还是激光雷达方案的争执,有异曲同工之处。

这是一个好的现象,技术路线多元化发展,各种针锋相对,代表着一个产业的蓬勃发展。落笔此文时,在电动车和电池技术领域,让人无法忽视的比亚迪,市值已经突破 1 万亿、市盈率超过 300 倍。

江湖人称,老王(传福)善 「赌」,还 「赌」 出了万亿市值。目前,比亚迪总市值 1.02 万亿,距离宁德时代的 1.06 万亿,只有一步之遥。似乎,超越,也不过是眼前的事儿。好事者们,纷纷为 「宁王」 头衔不保,捏了把汗。

纵观王传福手上的牌,清晰且庞大。全产业链布局,和坚持磷酸铁锂电池,搞出刀片电池,是支撑王传福进行 「豪赌」 立基点的其中之二。

比亚迪是全球唯一掌握电池、电机、电控及芯片等新能源车全产业链核心技术的车企。不久前,比亚迪发布了 CTB 电池车身一体化技术,以及首款搭载该技术的车型 —— 比亚迪海豹。

于是乎,关于电池包技术路线,CTB 和 CTP 谁更胜一筹的争论再次掀起,言外之意,就是 「谁是电池一哥」?毕竟,宁德时代也将发布 CTP3.0 麒麟电池,能量密度、续航里程比特斯拉 4680 电池更高……

麒麟电池和 CTB 电池,是曾毓群和王传福手上握着的最高技术,被认为是在技术上比拼的关键。一瞬间,战火拉满。

除了比亚迪和宁德时代,还有很多力量渴望参与战斗。4 月,零跑汽车发布新的动力电池封装技术,CTC(Cell to Chassis)技术。6 月,上汽也不甘示弱,拿出 「魔方电池」,以躺式电芯作为杀手锏……

筹码一个比一个重磅,都希望偌大的电动车江湖,在自己手上得以分野。

CTP 电池再迎结构创新

还记得,此前采访的一家芯片公司,表达了这样一个观点,「车企一旦选定一家芯片、电池,因为和车辆安全性能等方面的匹配问题,就不会轻易做更换,即便别人拿出来的东西,在科技性能上更好,可能也不会被选择」。

所以,抢占市场占有率,也就成为技术路线扩张的关键。对,就是需要战队,也是站队。

按技术阶段来划分,上汽 「魔方」 电池、长城汽车 「大禹电池」 和广汽 「弹匣电池」,都主要采用 CTP 技术…… 均可视为 CTP 技术路线的拥护者。

比亚迪推出的电池车身一体化 CTB 技术,是在 CTP 技术基础上升级,最终进化成电池车身一体化技术,号称是要把 「燃油车的上限,变成电动车的下限。」

针尖对麦芒的势头,藏也藏不住,而 「CTP」 技术,是电池技术结构的开端。自从 2019 年,宁德时代推出适用于乘用车的第一代 CTP 电池技术结构,可以说改变了电动汽车的旧格局,「电池技术争夺战」,成为新的竞争话题。

解释个名词。电池包,简称为 Pack,由电池管理系统 BMS、电气系统、结构件、热管理系统和模组构成。模组中,排列分布着电池的核心储能单元:电芯。

通俗易懂的说法,就是 CTP 技术,通过取消模组设计,直接将电芯集成为电池包,电池包又作为整车结构件的一部分,集成到车身地板上。优点是,电池的空间利用率和体积比,被大大提高,让电池布局不再是一个 「胖小子」 的状态。

目前,常见的电池技术方案,主要有三种:CTP、CTB 和 CTC。实现 CTC 和 CTB 的基础,也是需要先完成 CTP 技术。比亚迪刀片,其实也属于 CTP 技术。

当前 CTP 技术,有两种路线:取消模组的方案,比如比亚迪刀片电池。小模组整合为大模组,宁德时代是代表。

在宁德时代引以为傲的第三代 CTP 技术还未量产落地之际,CTP 电池路线有了新的动作,被称为是为宁德时代和比亚迪之争增加了筹码。这就是近日发布的以 「超薄纯平」 之称的上汽魔方电池,意味着 CTP 电池结构有了进一步创新。

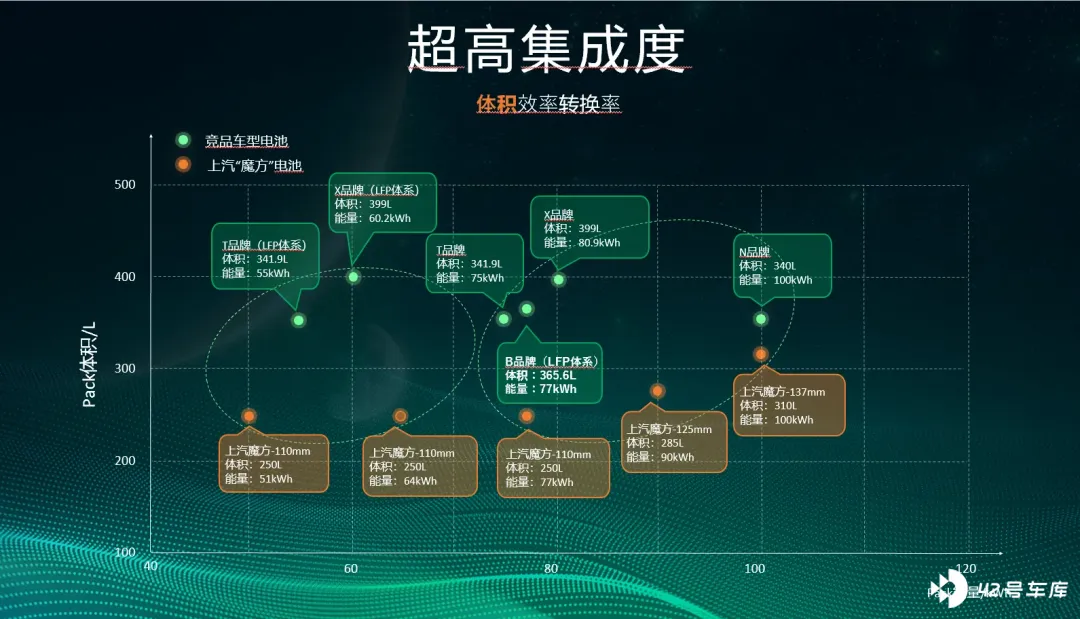

上汽数据业务部副总经理、乘用车公司首席数字官兼 MG 品牌 CEO 张亮表示,「魔方」 电池本质仍是 CTP 成组技术,躺式电芯设计是重要优势之一,能让 CTP 电池的整包厚度低至 110mm,整车空间变大,电池能量密度升至 180Wh/kg,效能大幅度提高。

「我们最早的出发点是想做一个电池平台,需要满足所有车型。第一个要求是电池包足够小、足够薄。如果按照原来的布置方法,电池包带电量少,不适用于 80 度电以上的中大型车辆。」

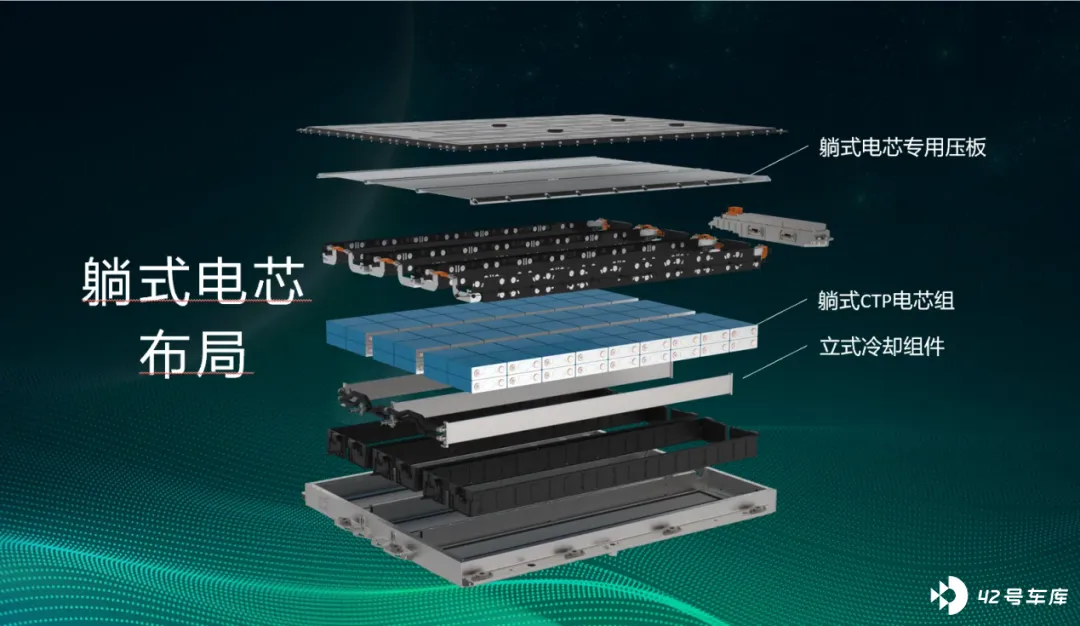

目前,市场上几乎所有的电动汽车电池组件,内部均采用立式电芯布局。但是,「竖放电芯有一个极限」,上汽集团副总工程师、捷能公司总经理朱军认为,躺式电芯最大的特点,就是超高集成度,电池包空间利用率大幅提高。

据朱军介绍,宁德时代此前也探讨过躺式电芯布局,由于结构与冷却等方面的挑战太多,还停留在概念层面。此次,上汽和宁德时代一起奋斗了两年多,解决了这一问题。

他用了一个比喻,来说明躺式电芯布局结构的优势。「就像一幅扑克牌,原来电池包的电芯是竖着放,现在是把电芯躺下来,不但厚度更小,且重量更低,占用的空间及接触面很小,带来空间效率的提升以及零热失控。」

针对不同的电池容量,「魔方」 电池提供三种不同的电池模组厚度,110mm、137mm、125mm。电池厚度越大,可容纳的电芯越多。不过,魔方电池的结构,是厚度增加,长宽度不变。根据上汽的说法,最长的为 64kWh 的电池包,可以达到 12 年,100 万公里。超长的寿命,是魔方电池的突出特点。

或者,可以说,魔方电池的推出,为宁德时代为首的 CTP 技术和比亚迪 CTB 技术、零跑的 CTC 电池技术路线相抗衡,增加了很多可能性。

「我不认为 CTB/CTC 就什么都好,也不认为 CTP 什么都好,都各有优缺点。」 朱军认为,路线不同,但大家推动电动车发展的目标相同。

谁才是未来?

无论是比亚迪的 CTB,还是零跑的 CTC,都有一个显著的特点 —— 高度集成化和模块化,这是主机厂对于底盘硬度和结构设计的掌握。

此前,CTP 技术并没有突破 Pack,依然离不开 「电池包」。换句话说,电池是电池,底盘是底盘,车企和电池企业能够各自独立。如此一来,就造成一个让车企颇为头痛的事情,「动力电池厂家话语权很大,甚至掌握命脉」,所以江湖流传着 「天下苦宁久矣」 的说法。

话语权的争夺,自然而然就催生了主机厂掌握电池技术的愿望。广汽的弹匣电池采用的弹匣安全舱设计,电池包的单独电芯都独立在安全舱之内;长城大禹电池像是一个电池平台,可以兼容不同的正极材料配比…… 这些都在说明,车企掌握话语权的迫切。

比亚迪海豹采用的 CTB 平台和零跑的 CTC 技术类似,皆在追求底盘一体化,也是掌握话语权最直接的方式。比亚迪 CTB 技术将电池包上盖与传统结构的车身底盘进行集成,零跑 CTC 技术的一体化车身结构,突破了 「电池包」 的限制,将电池融入车身结构。

当然,CTB 和 CTC 也有不同。

比亚迪 CTB 技术是利用刀片电池的高结构强度的特点,将电池包作为一个单独的零件,安装在整车底板上,电池包的上盖和车身底盘相连,形成类似电池车身一体化的结构设计。严格意义上来说,和 CTC 电池车身一体化设计,有所不同。

从集成度来说,CTB 比 CTC 技术方案稍微逊色一些,因为两种方案的分歧,在于底盘是否完全受力。其实,比亚迪的 CTB 技术,有种 「CTP 之上,CTC 未满」 之感。在业内看来,比亚迪 CTB 技术,和上汽魔方电池,都可以视为 CTP 电池技术结构的不同创新。CTC 技术,则是电池车身一体化的完整模式。

CTC 技术,就是取消 Pack 设计,直接将电芯安装在一体冲压成型的底板内,使得底盘与电池合体。这样做的好处是,以零跑 CTC 技术为例,可以让整车垂直空间增加 10mm,电池布置空间增加 14.5%……

其实,第一个采用 CTC 技术的并不是零跑,特斯拉才是全球首家量产 CTC 技术的车企。目前,大众、沃尔沃都宣布未来将研发 CTC 电池技术,宁德时代也计划将于 2025 年正式推出高度集成化的 CTC 电池技术…… 这充分说明,电池车身一体化是大势所趋。国海证券分析也认为,到 2030 年,CTC 电池技术在电动汽车新增市场中预计会达到 60% 渗透率。

不过,无论是电动车产品还是动力电池技术,安全性能才是最核心的重点。和成熟的 CTP 技术相比,CTC 技术比较新,量产车型并不多,安全验证还需要更多的数据支撑。

「有些车厂把下底板和电池的上盖合二为一,好处是省掉了一点下底板的重量和空间,但带来的问题是,一旦车身的侧面碰撞,很容易导致下底板跟它相关联的上盖变形,那么密封就不存在了。」 虽然,朱军表示,CTP 和 CTB 并无谁更先进之分,但是碰撞可能导致整个电池包都要换的风险,「还是 CTB/CTC 的维修成本更高一些」。

所以,CTC 技术成熟进化需要时间,这为 CTP 技术的结构优化,留下了一定的发展空间。

上汽乘用车全新车型 MG MULAN 所搭载的上汽魔方电池,很好地解答了 「发展空间」 是什么。以 CTP 为技术基底的魔方电池,独特的优势在于既支持充电,又支持换电。CTB 和 CTC 技术在结构设计上的确更为一体化,但由于与车身绑定,都只能做到充电。

「放弃换电模式的车企,才会使用 CTC 电池底盘一体化技术」,这句话算是业内玩家的普遍认知,也成为 CTP 技术对抗 CTB/CTC 技术的筹码。

这又引发另一个话题,采用 CTC/CTB 技术,就意味着必须通过多建充电站来解决续航,采用换电模式,则是代表着要更多地建设换电站…… 充电、换电之争,又被摆上案头。

作为 CTP 技术结构创新的玩家,上汽魔方电池没有 「吵架的打算」,而是和蔚来一样,「是来搞平衡的」,走可换可充双重路线。

朱军介绍,魔方电池的英文是 ONE PACK。顾名思义,上汽也把着力点放在了 「ONE PACK」 的标准化上。标准电池包,是大规模通用型换电模式的基础,和大众汽车提出的 「标准电芯」 路径还不太一样。

目前,换电路线也有所不同。蔚来三种电量的电池包,可以进行互换。宁德时代的 「巧克力换电块」,是尺寸、电量都一致、更为标准化的电池包。不过,与 「巧克力」 不同,魔方电池包是尺寸固定,电量涵盖 40—150kWh,不同高度的魔方电池包可以做到互换。

张亮在采访中表示:「最大的特点还是在电池架构,标准化的 ONE PACK 使我们的车能兼容 50 度电到 100 度电以上的电池。」 通过 ONE PACK 平台化设计统一尺寸,单独的专利换电结构,MG MULAN 已经可实现在同一装置上所有电池包的快换。

当然,换电这条路线并不太好走。

由于技术、安全性和投资回报比,等等原因,使得换电一直未被市场充分接受。中信证券的测算显示,换电站盈亏平衡点是 20% 左右的利用率,即每天服务 60 辆车。目前,各大品牌换电站,仍旧很难达到这一平衡点。早前,特斯拉蹚过换电这条河,最后放弃了,走上了充电之路,也是因为盈利点无法达成。

不过,所有的成功都需要开拓。换电市场的突破,需要上下游的共同努力。或许就像张亮所言,「将换电作为补能的模式,两分钟完成,相比 15-20 分钟的快充模式更符合消费者的用车习惯」。换电相较快充还有一个优势,是能控制电池性能衰减,「将电池衰减降至最低」。

再难的事,总要有人做。历史的必然往往通过大量的偶然去实现,在寻求时代裂变背后的不确定之时,总要有人点燃火柴看路。这场由蔚来引发的换电之战,已经有越来越多的追随者,走到聚光灯下。

不过,目前由于车企、动力电池企业都想在换电市场实现分野,不约而同地拿出不同的杀手锏,自然而然呈现出各自为战的局面。但这并不是长久之计,需要尽快加速推动电池包的标准化统一。因为,一旦 CTC 技术成熟,刚刚冒出苗头的换电模式,或将再次沉寂。

这注定是一个风光又脆弱的时代,需要众人之力。