文 | 杜德彪

长安的变化有些猝不及防。

去年的 「长安汽车科技生态大会上」,长安的关键词还是 「阿维塔」,与华为和宁德时代 「组局」,业界的目光聚焦在产品层面,对于传统主机厂希望转型科技企业的疑惑,以及对于阿维塔的母体 ——SDA 智能数字架构的模糊理解。

到了今年的峰会上,上述疑问都变得清晰了起来。

如今车企转型的目标如果不是科技企业,就显得是方向性错误,但科技是个很大的概念,车企大抵需要几个基本点,比如高度集成化设计(如三电系统集成,底盘和电池一体化等等)、数字化技术的穿针引线、支持实现高阶自动驾驶的算法和视觉感知技术,以及统领着上述单项的 「数字化平台架构」。

在本次 「长安汽车第二届科技生态大会上」,长安汽车展示的路径虽然并不一定是车企转型的标准答案,但很清楚地告诉市场长安汽车已经做到了什么,能够给到用户什么。

阶段性成就

在阶段性成就上,阿维塔 11 获得了 2 万台订单,前些日子发布的深蓝 SL03 的大订超过 3 万台,长安 Lumin 首月订单逾 3 万台。

数据并非是技术的直线体现,但在 「无智不欢」 的高端纯电汽车市场,没有两手绝活作为产品标签,销量数据一定不会太好看。

长安给出了几个单项成果,比如超集电驱、电驱高频脉冲加热、iBC 数字电池、长安智慧芯,以及智能泊车技术等等,具体解读在之前的稿件中有介绍(《车企演变的尽头,也许并不是科技企业》),在此不做展开。

但技术分布值得关注,涉及结构设计、热管理,域控制器和自动驾驶多个方面,而且不是期货,目前已经搭载在上市的 SL03 上。这就是主机厂在转型过程中,技能树的一个缩影,以往可以交给供应商解决的环节,如今的底线是 「你务必多少要懂一点」,有全栈自研的趋势,也勾勒出未来科技企业的雏形。

在产品平台方面,在 SDA 抛头露面之前,长安的官方口径是手握两个平台:

一是与华为和宁德时代合作的智能电动网联汽车平台 CHN,按照长安对阿维塔 11 的定义,该产品定位为 「伴侣角色」,有情感专家的能耐;

另一个是兼容纯电、增程、氢能三种能源的全电平台 EPA1,即 SL03 的母体。

不管是情感专家,还是对三种能源一网打尽的全电能手,从平台意义上,都没有超出我们对于传统汽车平台的理解,尤其是后者,其 DNA 是覆盖面,是广度,与燃油车平台花瓣式横向延伸的性质尚无 「决裂」 迹象。

而真正需要我们重新审视 「汽车」(姑且这么叫吧,以后也许就不准确了)平台的引线,是伴随 CD701 一起落地的 SDA 架构。

平台的分层理念

长安将 SDA 架构分成了六个层,是从躯体,能源,到大脑,操作系统,外化应用和超出体外的云端大数据。

直观的理解是从 「肉体」到精神,比如 L1 最底层,可以完成一些有难度系数的机械使命,比如底盘高度可调和悬挂自适应,并且依然采用了高集成化设计,如电池车身一体化和下车体一体的铸铝工艺。

后者,我们已经在特斯拉的技术科普中领教过,总结起来就一个字 「省」,省时省力,省钱省地,因为减少了零部件,所以达成了轻量化,在延长续航之余还能往操控乐趣上拽一拽。

在机械层之上是能源层,顾名思义是动力来源,其中的数字也很惊艳,比如平台产品可以 3.8 秒破百,CLTC 标准下续航里程为 900 公里,以及在超充模式下,充电五分钟续航 150 公里。

数字昭示出的明天足够美好,有没有充电桩都不再重要。

但分层架构带来的真正好处是软硬解耦和软软解耦(底层软件和应用软件)。

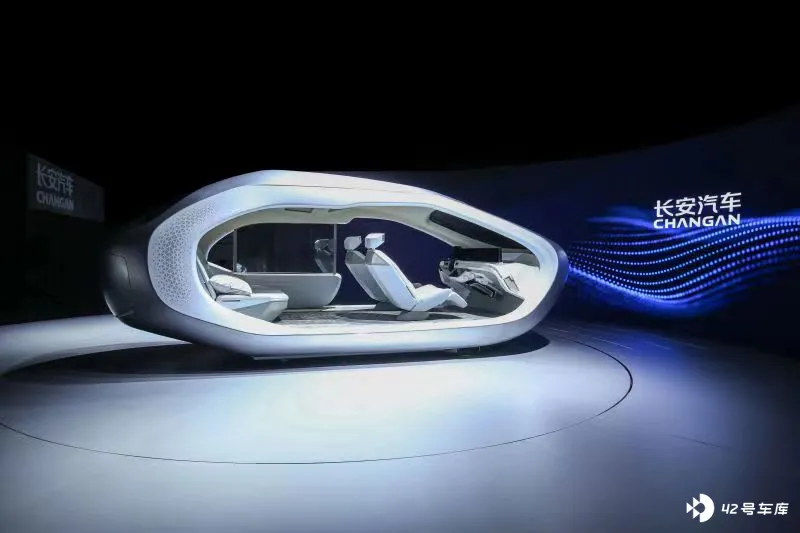

比如长安这样描述 SDA 架构上诞生的 CD701:「形式上通过插拔升级…… 换芯不换车,时时用新车…… 相当于同时拥有笔记本、游戏机等多设备主机」 这样的泛 IT 类术语。

抛开游戏机这样存而不论的标签不谈,这样的表述有两层意思,一、性能强大,应用众多;二、产品升级不局限于 OTA,但硬件升级时可以用插拔形式完成,不必 「牺牲」 整车。

这不仅类似以往电脑升级时只换一个处理器即可,而且是软硬件今后可以单独升级。

这就是基于 SDA 的集中式电子电器架构,能够解锁智能驾驶、多屏互动、游戏级 3D 动效,并且做到硬件 「换芯不换车」,这种软硬件解耦改变了以往燃油车上每新增一个电子功能就要新增一个 ECU 的繁琐环节和事倍功半,软件更新不受硬件制约,这就意味着 「汽车」 更新换代的速度在加快,比如从前汽车产品发布新款的周期一般为几年,而以后的更新周期也许只需要几个月。

另一方面,集成式设计精简了 ECU 的数量,方便整合到域控制器当中,同时压低了成本。随着平台化进程推进,今后硬件拓展、消费电子接入都将成为现实,同时插拔式硬件升级也为自动驾驶升级埋下伏笔。

与此同时,底层软件和应用软件也实现了解耦,长安表示这套服务化的软件架构实现了 1000 项服务和接口可调试,可以直接复制移植,支持千万辆级智能汽车的接入与控制。

智能机器人驾临

90 年代,詹姆斯・卡梅隆的《终结者》构成了我们对未来机器的初步设想,但当时 T800 有两个局限,一是无法在线升级,二是不能与云端数据交互,如果当时打通了这俩任督二脉,相信他与 T1000 的战斗不会那么悲壮。

这两个局限如今都被打通,事实上长安也将未来汽车视为智能机器人,不仅具备学习意识,而且可以与云端数据交互,让经验值能够共享,进而快速迭代。

这就是 SDA 架构中 L5 整车功能应用层和 L6 云端大数据层的冰山一角,用开放式的表述是因为未来成长的想象空间很大。比如前者属于产品的技能单元,后者属于知识单元,但前者也能够与处理能力超过 55PB,GPU 算力共 45 PFLOPS,日均处理数据可以达到 100 亿条的云端大数据接轨,基于原子化服务与编程(底层软件和应用软件是分离的,硬件也可以单独升级),也就代表技能可以原创。至于具体创造什么功能,我们可以自行想象。

而 L6 的云端大数据层本身就是端云一体的数据闭环,属于机器人的知识单元,长安为这套思维生成逻辑分成几个步骤,比如 「采,标,训,仿,算」,共享是真谛,而后的消化吸收都属于效率层面的优势。

这也就让人对其产品在感知,决策和行为的进化空间有着期待,也是本次长安发布 「诸葛智能」 品牌的核心要素之一。

云端算力承载海量信息处理,信息支持算法进化,比如目前长安官方介绍的交互策略脑,在视觉、语音和生物综合识别引擎上,就追求接近于自然感知的能力;以及在智慧分析维度上,从行为(包括驾驶者)、车辆和环境数据分析引擎上,完成从人到车的全面覆盖。

从云端交互到可分层升级的 SDA 架构,实际上对应了不同层级用户的需求,这是解耦的最大优势,并不是每个人都迷恋高阶自动驾驶,而长安也并不拒绝更习惯主动掌控产品的用户。

所以就是因人而异,比如经济算力平台,可接入 22 个以上传感器,实现自适应巡航,高速公路辅助,远程智能泊车等 「初级操作」;中等算力平台支持 36 个以上传感器,实现高速领航辅助,远程代客泊车等;高等算力可接入 48 个以上传感器,实现全场景智能驾驶,算力高达 508TOPS。

这其实打破了以往自动驾驶初创时,部分业内人士对其前景的粗暴预判,要么全都采用自动驾驶,要么全否。这就是汽车行业的进步所在,它比电影要先实现分级制度了。

写在最后

还有不少干货没说,但怕大家阅读疲劳,包括 CD701 这款车,实际上运用了居室概念,当然也具备很强的扩展能力,比如前边说到的软件架构实现了 1000 项服务和接口可调试,就是此车的亮点之一。

科技企业的形象在多数人脑海中,大抵还由特斯拉构建的火箭升空的影像来打底,但目前看,国内一些企业的先发步骤,与特斯拉存在交叉之处,比如集成式理念,不仅运用在电池底盘一体化上,更体现在电子电气架构上。

而相比以产品代言企业行为与远景,长安缜密的平台架构体系,业已构建好、正试图跑通的升级和进化逻辑,为人机交互和自动驾驶都添加了砝码,也是目前众多有意转型科技企业的主机厂中,可信度领跑的一家。