作者| 程宝拉

缓缓开启的造车序章

「这一次我决定了,我将亲自带队。这将是我人生中最后一次创业项目。我深知作出这个决定对我来说意味着什么,我愿意押上我人生积累的所有战绩和声誉,为小米汽车而战。」2021 年 3 月 30 日,在生生不息——小米春季新品发布会上,雷军先生掷地有声地宣布道。若他讲话时,眼神能尽可能少得往地上的提词器飘,那么以上这段话能显得更铿锵有力一些。

从宣布造车起,已过去几乎两年半。在这两年半中,小米汽车虽然造势动静不小,但实际上保密工作做得极好。直到近日,雷军先生和网友在微博上关于小米手机一代包装盒的互动,再次引发了网友们对小米造车的讨论。

根据各类网传信息, 小米首台车为 Coupe 造型 ,代号 MS11。

媒体网传会有两个版本,其中入门版本搭载 400V 电压平台,电池采用比亚迪刀片电池。智驾方面,入门版将采用大陆多传感器融合方案(5 个毫米波+一个摄像头)。而进阶版则会直接搭载 800V 高压平台,电池采用宁德时代的麒麟电池。智驾方面,进阶版会使用 Orin X 芯片以及禾赛供应的激光雷达,座舱芯片也将采用骁龙 8295。关于进阶版的电池使用,基本已是被实锤了。此前有网友曝光过一张印有小米 logo 的电池标签。标签信息显示,额定电压为 726.7V,额定容量是 101kWh,重量为 642kg,是宁德时代的麒麟电池。

继华为、索尼、苹果之后,小米再度以消费电子产品公司的身份,进入新能源电动车圈,而且 其自身定位是整车制造厂而非供应商 ,为燃烧正旺的篝火再添一把新柴。然而,并不是所有人都买雷斯克的帐。在官宣造车后,小米的股票在过去两年半的时间里累计下跌近 60%。资本市场和投资人已经在蔚小理们的洗礼和教育下学会用冷静理性的眼光审视新能源车市场,国内外券商也对给予小米汽车估值持谨慎态度。高盛在 2022 年年初给予了小米造车 340 亿元的估值,约合每股 1.6 港元,在小米集团股价中的占比不足十分之一;华泰证券在今年年初的一份研报中给出的估值更加保守,预计到 2024 年,小米汽车业务的估值约为 143 亿元,对应每股 0.6 港元,仅占小米集团整体目标估值的 3%。

雷军先生这一「押上人生积累的所有战绩和声誉」的挑战,真的如此不堪吗?

漫漫前路上的艰难坎坷

智能电动车,首先得是车

在 21 年的那场发布会上,雷斯克信心十足地宣布,要「用高品质的智能电动汽车,让全球用户享受无所不在的智能生活」。而 22 年 10 月,雷军本人也在推特发文称:「电动汽车是一种以智能化、软件化、用户体验为核心的消费电子产品。 汽车行业的本质将从机械发展到消费电子 」。

从雷军本人的履历、发言含义,以及小米汽车目前的侧重点中,我们不难看出, 小米汽车更多将重心放在了「智能」,而非「车」上 。

这么说乍一看有些咬文嚼字,实则不然。智能电动车,首先得是一辆好开的车,其次才需要考虑智能,电动也只是换了个能源形式而已。想当初刚对智能电车领域产生兴趣时,我也不在乎所谓的「操控性」和「底盘感受」,直到某次打网约车打到一款 40 万元档 SUV、坐在后排随车不断上下左右起伏、犹如在乘一艘于海上破浪的小船时,我才明白了,是我 之前开的/乘的车大都没有这些操控性和底盘问题,而不是智能电车不需要注意这些问题 。

雷斯克更多的是将智能电车看作纯消费电子产品,致力于打造前无古人的智能座舱生态,以及智能辅助驾驶系统,帮助小米用户们每时每刻都沉浸在幸福的科技生活之中。

就自动驾驶而言,小米收购了一家名为「深动科技」的公司,同时 据传已经投入 33 亿人民币,组建了多达 500 人的自动驾驶专门团队 ,并与旗下的人工智能实验室、小爱团队等部门联动,企图啃下这块硬骨头。

然而,就目前的人机交互形式而言,我认为在可预见的很长一段时间中, 智能电车,首先还得是传统的车,而非纯粹的消费电子产品 。在全球范围内,无论是传统燃油车,还是新能源电车,驾驶这一动作还是得靠人类司机完成,辅助驾驶只能是辅助,高级别的辅助驾驶为法律所认可的日子还遥遥无期。这一事实便决定了,不管一辆车智能与否,可操控性都得排在第一位。小米汽车身为毫无造车背景的「新新势力」(即新势力中的新势力),就如同它的前辈们那样,对如何造出一辆好开的车是几乎没有概念的,而 雷斯克将宝押在智能化上的这一行为,势必会将小米汽车的这一短板二度放大 。对许多爱车、爱开车的人而言,驾驶本身就是乐趣,无需车内的大平板或智慧的语音助手来画蛇添足。

归根结底,我们 所处的时代见证的是由化石燃料转向电能的能源变革,而非人力转向智能自动化的交互方式变革 。

老生常谈的资质问题

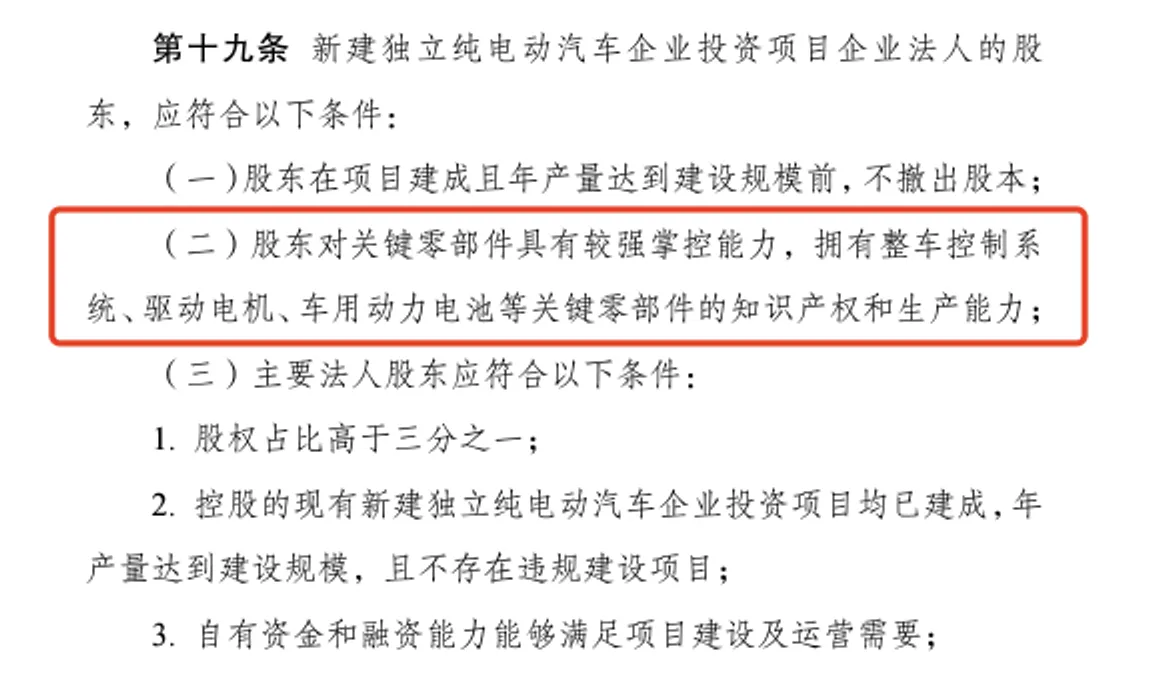

对于新势力们而言, 拿造车资质也是件令人头疼的大事 。2018 年 12 月发布的《汽车产业投资管理规定》中,有这样两条对股东的要求:

第十九条(二)说道:「股东对关键零部件具有较强掌控能力,拥有整车控制系统、驱动电机、车用动力电池等关键零部件的知识产权和生产能力。」

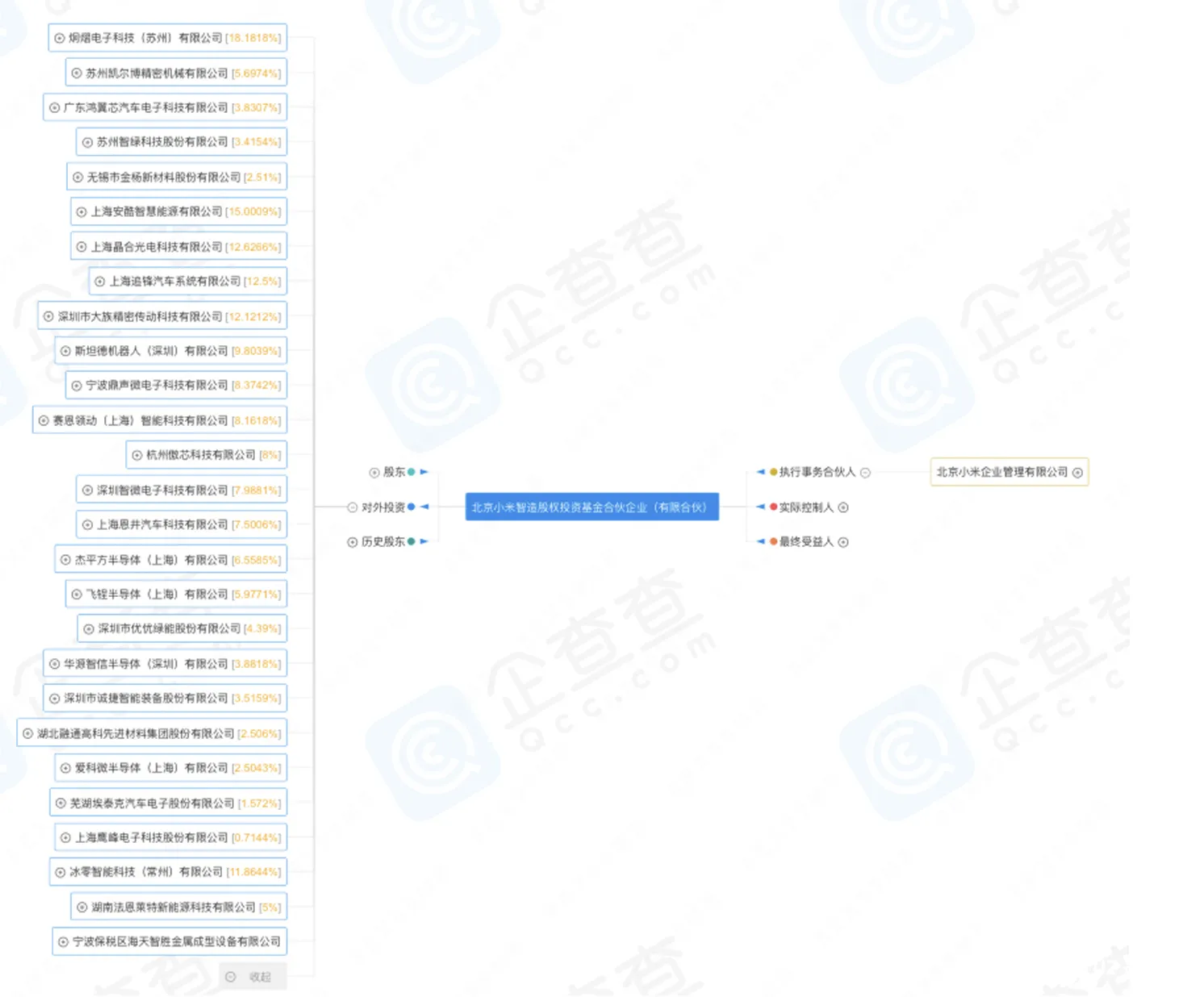

有这样一条规定存在,小米汽车的疯狂对外投资也就不那么难理解了。据企查查显示,小米旗下的「北京小米智造股权投资基金」已对外投资 27 家公司;而据新浪财经的消息称,除小米智造之外,小米系旗下还有小米长江产业基金、顺为资本以及小米私募股权基金管理有限公司三个股权投资平台,均在汽车产业链上做了大量投资和布局,且在宣布造车之前,小米系资本便已布局智能汽车领域。 据不完全统计,小米汽车已经投资超过 50 家智能电车供应商 ,包括芯片、智能座舱、自动驾驶、激光雷达、动力电池等,甚至包括电池原材料。

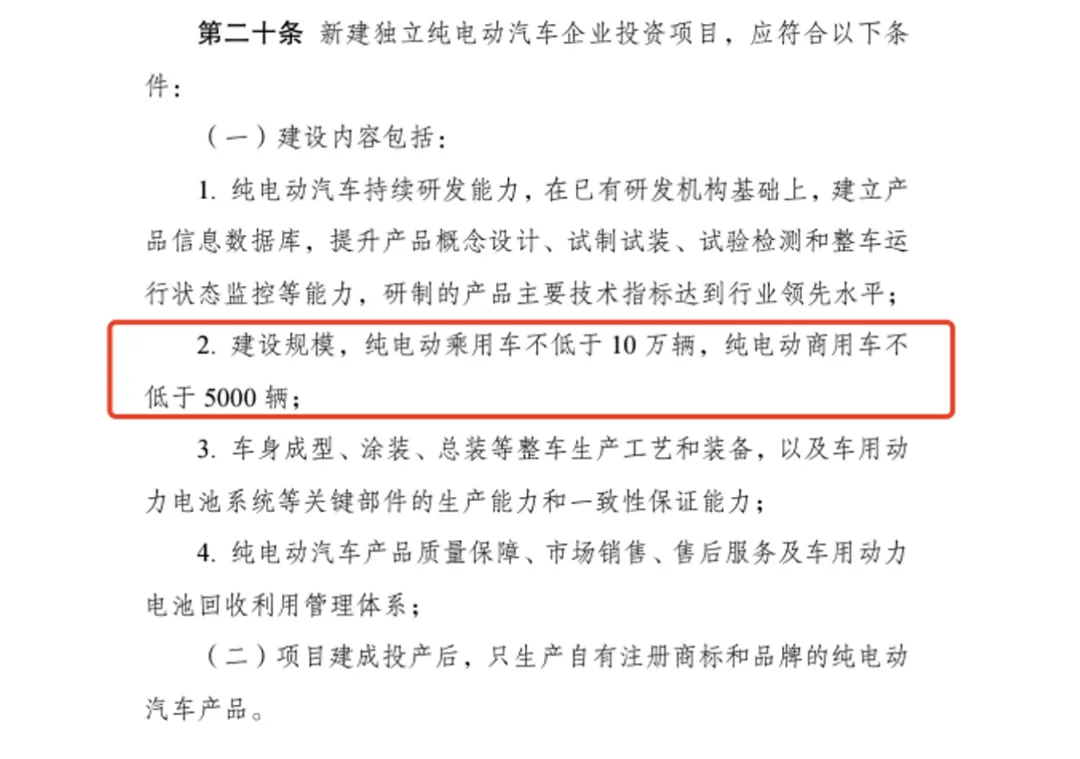

第二十条(一)2 说道:「建设规模,纯电动乘用车不低于 10 万辆,纯电动商用车不低于 5000 辆。」

汽车行业讲究的就是一个规模效应,而国家对产能的入局门槛一下子提高到了 10 万台。理想汽车是最早自建工厂的新势力之一,其常州工厂最初设计产能便是 10 万台,目前已经扩产至 20 万台;其北京工厂尚未投产,设计产能也是 10 万台;小鹏汽车在全国共有肇庆工厂、广州工厂和武汉工厂三家生产基地。其中,肇庆工厂扩建后预计年产能可达 20 万辆;广州工厂年产能为 12 万辆;武汉工厂规划年产能为 10 万辆。未来,三家生产基地全面建成后,小鹏汽车预计将拥有 42 万辆整车生产能力。

理想和小鹏也并非最初就踏上自建工厂的道路。理想汽车最初由重庆力帆汽车代工,后因理想 ONE 销量远超预期,为了建立自身口碑,摆脱「换壳力帆」的名声,理想汽车出资 6.5 亿人民币收购重庆力帆 100%股份,拿到造车资质。而位于北京的工厂,理想也是以 60 亿元的大价钱出血盘下,升级改造。而据本月中旬的最新消息,理想于重庆两江规划的重庆基地项目已经停止,理想的回复是「将视国家产业政策以及自身的发展节奏,持续推进生产布局计划。目前正在努力提高常州工厂运转效率,以保证订单及时交付。」小鹏汽车最初是由海马汽车代工,而后于 20 年 3 月正式收购广东福迪汽车获得造车资质,据传,2017 年小鹏便投资 20 亿自建肇庆工厂,2019 年竣工。拥有相似经历的新势力还有零跑,其全资收购了福建新福达汽车后,在金华自建整车工厂。

小米汽车的选择是在北京亦庄自建工厂。据北京经济技术开发区新闻中心介绍,小米智能汽车项目将涵盖小米汽车总部基地和销售总部、研发总部,将分两期建设年产量 30 万辆的整车工厂。其中,一期和二期产能分别为 15 万辆,两期累计年产达 30 万辆,预计 2024 年首车将下线并实现量产。 不过,小米造车资质仍有待解决。 不出意外的话,小米汽车也将沿用前辈们的招数,找到一家车厂,利落地收购。

不过要知道, 小米除了旗下的高端手机线以外,产品都是找代工厂代工的 ,而小米汽车则是一上来就自建工厂确保了生产加工环节完全掌握在自己手上,足以证明小米汽车解决问题的决心。

扣人心弦的定价问题

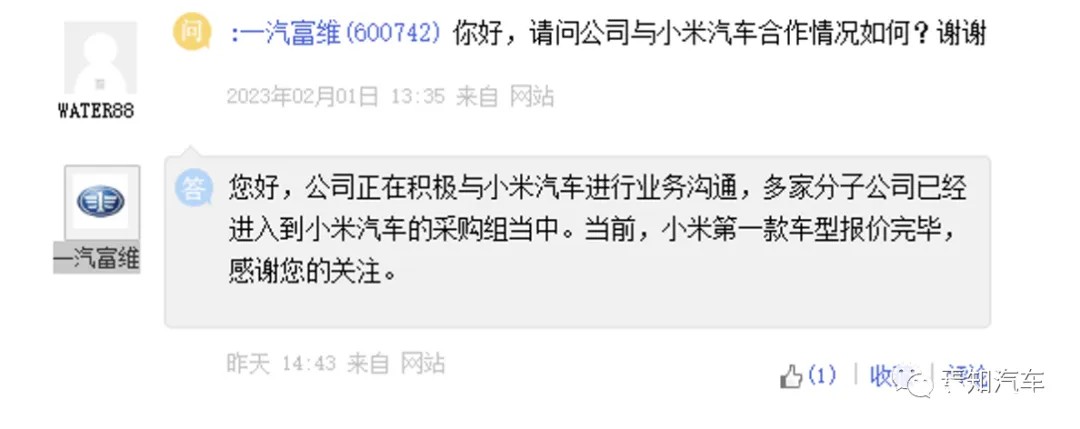

最近一次关于小米汽车定价的新闻发生在本月初。一汽富维在投资者互动平台透露正在与小米汽车进行业务沟通,多家分子公司已经进入小米汽车的采购组,小米第一款车型报价完毕。

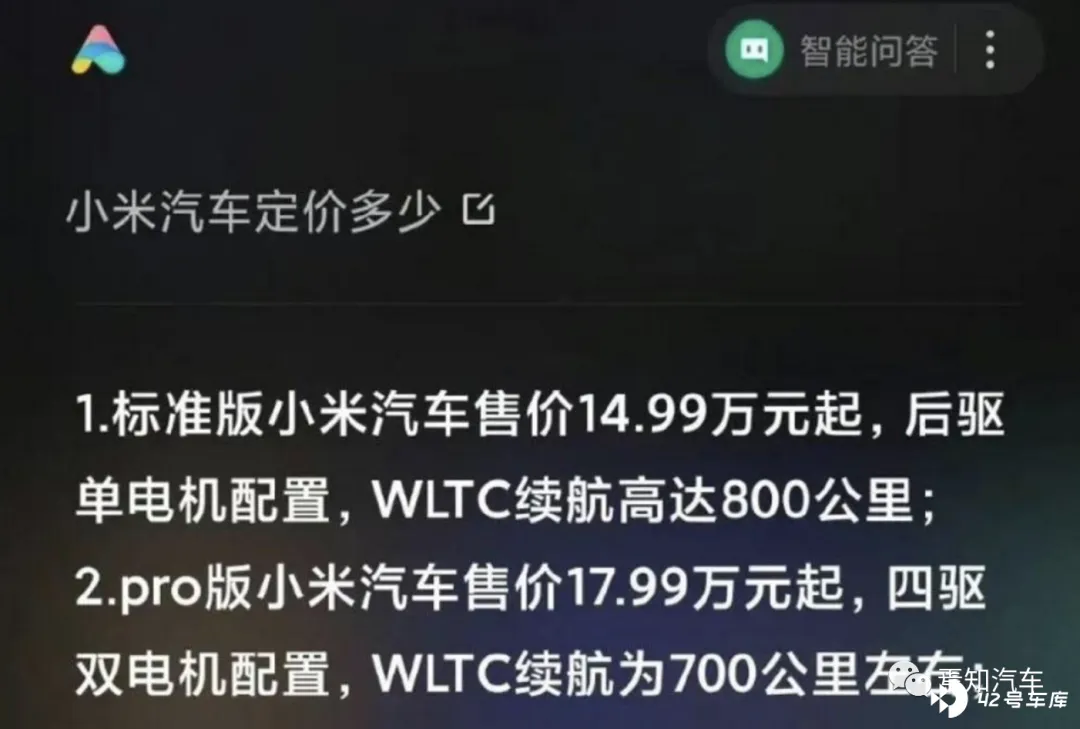

然而,关于小米汽车的定价,网上早已闹得沸沸扬扬。今年 6 月,有网友就小米汽车定价向小爱同学提问,其回答称「小米汽车售价为 14.99 万起,后驱单电机 WLTC 续航高达 800km,pro 版则为 17.99 万,为四驱双电机配置,WLTC 续航为 700km 左右」。

不过此消息很快便被小米公关部总经理王化辟谣,称小爱同学是在网络上抓取了自媒体预测的相关信息,直接进行了回复。

按雷军的说法, 小米汽车打造的,是年轻人的第一台车。 既然是年轻人的第一台车,自然不方便将入门价格定到太高。我始终认为,小米和小鹏在诸多方面是有共性的:相似的命名模式,同走了科技和年轻路线,那么小米的对标品牌顺理成章的可以是小鹏。P5 的入门价格是 15.79 万元,P7 的入门价格是 24.99 万元,相似路线的零跑 C01 下调的入门价格来到 14.98 万元。因此,小米汽车的首款 Coupe 车型将入门价格定在 15 至 20 万元的价格区间是完全合理的。而进阶版受限于成本的全面提升,作为价格锚点定高些也未尝不可。毕竟 101kWh 的大电池确实造价不菲,现阶段搭载超 100kWh 电池的车型价格均超过 30 万元。

但最大的问题还是在于小米原先的受众,正如雷军所言,是「年轻人」。 高情商说法是,年轻人未来可期,终值高得难以估量,只是现值不那么尽如人意;低情商说法是,年轻人年轻的时候没钱。雷斯克造车的初衷之一,是为「米粉们」造一台让他们幸福的车,那么小米汽车天然的最大受众群体便是已经入了坑的米粉们。 然而,愿意掏几千元买小米手机、小米电脑的年轻人们,真的愿意,或者真的有能力花十几万乃至几十万,买下一台小米汽车吗? 对于大部分传统中国人而言, 车是除了房之外,人生的第二大资产,值得花心思好好研究投资,不太能一拍脑袋凭着一腔热血就冲了 。手机是不折不扣的消费电子产品,算是快消品范畴(一年换一台手机的消费者大有人在)。而汽车则是实打实的大宗商品,正常情况买下后会使用许多年再进行置换, 快消品的逻辑和打法,大概率在汽车这个品类是行不通的 。

雷军曾发起过一次小米汽车定价投票,在 1.7 万人参与的投票中,选择 10 万以内的投票最多,其次是 10-15 万,而 30 万以上的人投票最少。小米手机是以性价比起家的,不知小米汽车能否忍受前期的巨亏以及品牌调性的损伤,着墨于性价比方面。

真正的「红海行动」

新能源电动车市场已经是一片不折不扣的红海,这是不争的事实。

小米首次宣布造车是在 21 年第一季度末,那时蔚小理已在圈内初立威信,其余新势力品牌也如雨后春笋般勃发生机;现在过去了两年半,蔚来小鹏不复当年之勇,大批当年的新势力们已然凋零,而小米汽车仍不声不响闷头造着车,继续着 24 年发布首款车的承诺。

在大部分网友,包括我看来,这个入局的时间点着实不妙。 国内的新能源市场已经卷到不能再卷,不管是用得上还是用不上的豪华配置,但凡是个有点追求的主机厂,都会不计成本地往自家产品上塞。 各类越级配置、豪华内饰一轮又一轮冲刷着消费者们的神经。在这样一个竞争充分的市场中,车价和利润双双向着匪夷所思的方向走去:在通胀严重、物价飞涨的当下,汽车价格却逆势而行,黑色幽默般地为消费者带来实惠。2021 年一季度,JATO Dynamics 发布了一份关于电动汽车价格走势的数据报告,该报告内统计数据的时间范围为 2011-2021 年,针对的市场包括了中国、欧洲以及美国。 据悉,中国市场的电动汽车平均价格 在十年间下降幅度超过四成 ,目前已大幅低于欧美市场 。

2021 年宣布造车,2024 年上半年发布新车。3 年时间发布新车,这样的速度放在电车,参考蔚小理而言,实际上是不慢的,是标准操作。然而,市场已经太饱和了,想入场的新玩家没得等了。在许多新势力仍未能将毛利翻正的当下,选择进入电车市场厮杀,小米汽车面临的挑战是极严峻的。

小米的底气

我们有钱

造车相当之烧钱。单论自动驾驶,百度 2020 年一年便烧了 200 亿;蔚来 2022 年四季度创下历史最大亏损的 50.7 亿元,全年净亏损达 144.37 亿元。然而,小米不太有关于钱和亏损的焦虑。

「今天的小米,已经有了一点点积累,是值得我们大干一场的时候了。我们有什么?我们有钱。」发布会上雷军如是说道,身后的 ppt 上写着「1080 亿元,小米集团 2020 年底现金余额」。

和新势力一比较,小米确实能称得上是个大款了。据蔚小理年报显示,截止 2022 年底,蔚小理的现金及现金等价物分别价值 455/328.5/585 亿元。有如此雄厚的资金储备,小米汽车确实可以说是信心十足,不需要像新势力们天天担忧着何时破产,也不用苦哈哈地四处寻找投资。大众以 7 亿美元将小鹏 4.99%的股份收入囊中并获得了一个董事会观察员的席位,这种事情放在背靠大树的小米汽车身上完全无法想象。 2021 年,雷军便庄重宣布,小米造车的钱全部由小米自己出,不接受外部投资。10 年内小米将投资 100 亿美元,首期投资 100 亿人民币。 「我们亏得起。」雷斯克如是说。

完善的智能生态

雷军在 2021 年发布会上展示了一辆小米为粉丝定制的、满载着小米智能家居产品的房车。网友们戏称现在的新势力造车都是往车上堆大冰箱大彩电,就差洗衣机了。 但如果真的要比拼往车上装智能家电,我想小米一定是不怵的。

正如苹果一般,小米一直致力于打造属于自己的生态环境。而完善的生态环境使得它选择在智能座舱领域发力变得理所当然。试想一个米粉通过手上戴的小米手环实现无接触开门;上车后他点开自己小米手机上的地图后,车机直接接收到同步消息,AR-HUD 开始实时路况导航;早已身经百战的小爱同学,在接收车主的语音指令后一一高效实现。我相信此类场景小米一定会着力开发优化。

华为的鸿蒙车机有类似的效果、吉利收购魅族后试图将 flyme 系统投放上车、蔚来自去年起便着手开展手机制造业务……新势力们都相当重视的人车交互体验,我相信小米能凭借其在手机和智能家居领域的多年深耕毫不费力地做好。 问题在于,小米能将与别家的差距拉到多大,能否实现降维打击,给消费者来点不一样的。

Hey, Mi Fans

苹果公司的粉丝叫果粉,小米的粉丝叫米粉。初次得知这个概念,是因雷军 2015 年在印度开的发布会被网友制成鬼畜视频,那句「Are you OK」和「How are you Indian Mi Fans」给人留下的印象过于深刻。

在 2022 年的「米粉节」上,雷军称米粉已经能以数千万记 。这个数字自然是太有水分的。但不可否认的是,小米整体的形象及其推出的产品确实足够深入人心,不论多少,大部分人家家里都会有那么几件小米集团的产品。我自己家中的两个运动手环、两个洗手液机器、一台空气净化器、一个智能门铃便是来自小米。确实是够便宜,够好用。

在如此庞大的客户基础和市场认知的帮助下,小米汽车自宣布成立以来至今,一直是很有热度和话题度的。雷军在 21 年的那场发布会上也直言,自己深受米粉们的鼓励,想根据米粉们的需求造出一台好车,造出一台属于年轻人的第一辆车。

但就像前文提到过的那样,原意掏几千元买手机买电脑的年轻人,不一定愿意也不一定有能力掏十几万、几十万买一台要开好多年、好多万公里的车。

退潮了才能知道谁在裸泳,当该买的人买完后,产品的真实产品力和影响力便得到了真实的展现。 小米若只想打造一款米粉圈内的爆款,便要慎重考虑究竟有多少真爱粉能真出手;若想打造一款能破圈的真爆款,那便不能只想着米粉们的考量,而是潜心打磨好的产品、推出能让人眼前一亮的新东西。

造车之旅究竟为何

造车到底挣不挣钱?

造车到底挣不挣钱? 拿这个问题去问各新势力创始人的话,估计各自感慨一言难尽,而大众、丰田等传统燃油车企近年看似经营不善、没跟上电气化节奏,一个入股小鹏一个找比亚迪代工电车,但论起挣钱却一点都不含糊。在 2022 年,大众集团、丰田汽车、Stellantis 集团、梅赛德斯奔驰和特斯拉均录得超过百亿美元的净利润,分别达到 240 亿美元、180 亿元美元、178 亿美元、158 亿美元和 126 亿美元。利润增幅方面,特斯拉作为领头羊,全年净利润同比增长达 128%。在其之后,共有 4 家企业利润增幅达到两位数,分别是现代汽车 40%、梅赛德斯奔驰 34%、Stellantis 集团 26%以及大众集团的 12.5%。日产汽车的业绩也有了明显改善,通用汽车则也能维持此前的高利润水平。

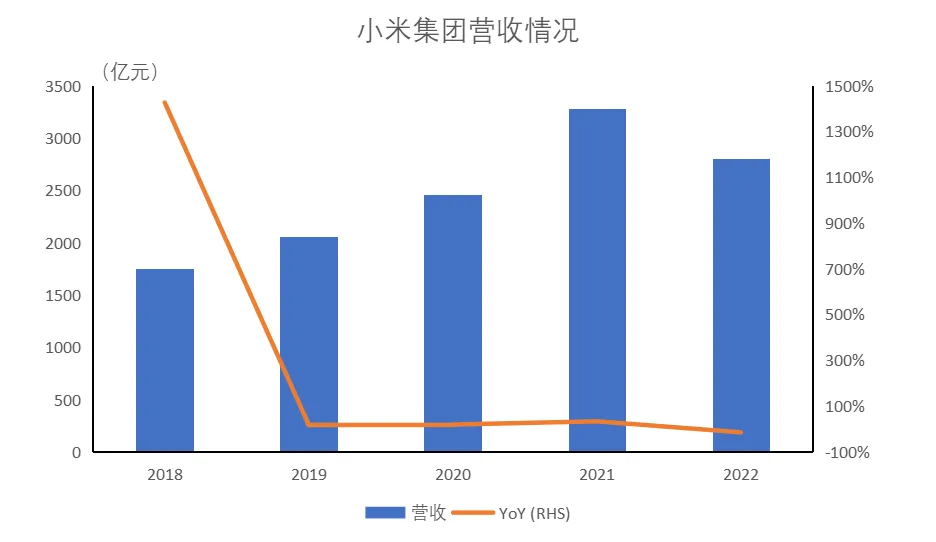

反观小米。2021 年宣布造车时,小米集团正值上市后的节节高攀。2020 年小米营收获得 19%的同比增长,达到 2459 亿元,净利润更是惊人地同比增长 103%,达到 203 亿元。然而,最近小米的日子却不好过。2022 年,公司实现营收为 2800.44 亿元,同比下降 14.7%。从具体业务来看,公司智能手机业务收入同比减少 19.9%,出货量减少逾 390 万台,降幅为 20.9%,下降幅度高于行业整体降幅。 此外,公司 IoT 与生活消费产品业务也录得上市以来首次年度同比下滑 。

小米目前的主要难题在于如何挽回略显颓势的手机市场,并提高营收效率。智能电车业务是能挣钱,但那也得是特斯拉这种规模效应已十分恐怖的车企才有资格挣到钱, 连比亚迪、广汽埃安和理想也不敢打包票说自己的电车业务已经稳赚不赔。因此,在如此青黄不接之境下,小米仍在往造车业务大把大把扔钱,主要目的大概率不是指望它短期内带来高收益。

一切都是为了粉丝

雷斯克在 21 年发布会上,始终在强调米粉带来的鼓舞。 「只要小米敢造,我们就敢买。」这是雷军反复提到的,米粉们给小米的留言。

其实从小米这么些年的各种尝试中,我能体会到,小米确实是在用心考虑如何造出适合广大消费者的产品,或者说怎样设计产品更能满足消费者们的需求。雷军的演讲稿中提到,小米想为米粉做一款感动人心的好车。且不论这个尝试是否正确, 雷军给到消费者们的尊重是实实在在的 。特斯拉的产品向来饱受诟病和争议的一点在于,特斯拉不断在用自己的设计挑战消费者们的固有习惯,从不可取消的动能回收/单踏板模式,到取消的实体按键/仪表盘, 有些消费者适应了,或者说被教育成功了,另一些消费者觉得自己被冒犯了。

理想汽车大受欢迎的一点在于,李想以产品经理的背景出身,成功地用各种设计的巧思和夸张的高配置,迎合了消费者们的驾驶甚至是生活习惯,赢得了市场的肯定和认可。 从这个角度出发,我相信在消费电子领域浸淫多年的雷斯克,也有更深的感触和创意。

说回粉丝效应。蔚来有「禁蔚军」、比亚迪有「迪粉」、小鹏有「鹏友」、特斯拉和理想也有自己厚实的粉丝团。 为粉丝做事是好事,因为到头来粉丝也会成为一个品牌最坚强的护盾、最高筑的壁垒。 想想 2019 年蔚来最艰难的时期,「禁蔚军」们自掏腰包给蔚来打广告;想想现在车圈的不断「饭圈化」,各家公关手段层出不穷、粉丝骂战喋喋不休。

和小米一起长大

重新看过 21 年整场发布会,以及 22、23 年的发布会后,我始终有种感觉,便是雷军的野望不只是拿下手机市场,也不只是做 IoT,而是 将小米真正打造成一个强大的研发设计加制造生产企业。

雷军说过,小米花了十年时间进入世界 500 强,在手机市场站稳了脚跟,有钱有人,凭什么不能再做大做强呢? 汽车是毋庸置疑的国之重器,我始终认为除了飞机火箭之外,汽车是最能体现一国制造业水平的。 世界上的发达国家很多,能造出好车的不多。在过去,中国的汽车业无法掌握发动机和变速箱的核心技术,始终落后于世界。进入电车时代,中国找到了超车的捷径,凭借电气化和智能化方面的优势,中国在电动车赛道上已是打下一片江山。 蔚小理们出现了,合资品牌入局了,华为苹果跟了,于是小米也来了。

和李斌、何小鹏、李想一样,雷军也是多次创业多次成功的优秀企业家。在金山之后,雷军便已财务自由,于是该是实现人生梦想的时候了。从北京中关村的一碗小米粥开始,小米集团扬帆起航。不过,小米的手机非自产而是代工的这一事实,我相信雷军是不满意的。于是他在亦庄直接投资办厂,承诺小米汽车实现全部自产。雷军有信心陪小米不断成长,长成设计研发、生产制造都不含糊的百年企业。

写在最后

我有一位多年好友自称「半个米粉」。从小米 MIX 2S 起,他入了小米的坑,而后又升级更新了小米 10 pro 和小米 12S ultra。

我问他:「你为什么喜欢小米?」

「我觉得小米的东西挺有意思的。」

「有意思?哪方面有意思啊?」

「小米自己的 UI 啊,还有小爱同学什么的。」

「小爱同学?你平时会用语音助手?我可能一年都用不到三次 siri。」

「我倒是不太用,但我给我妈买了个小爱的音箱之后,她现在有事没事都喊小爱同学了。开电视,开空调,开灯什么的,还都蛮方便的。」

「那你会买小米的汽车吗?」

「一代肯定不会买,哪怕一万块都不买。」

「你真的会考虑小米汽车啊,不怕被说噶韭菜吗?」

「所以我不买一代啊,之后的产品做得好的话再看看。」

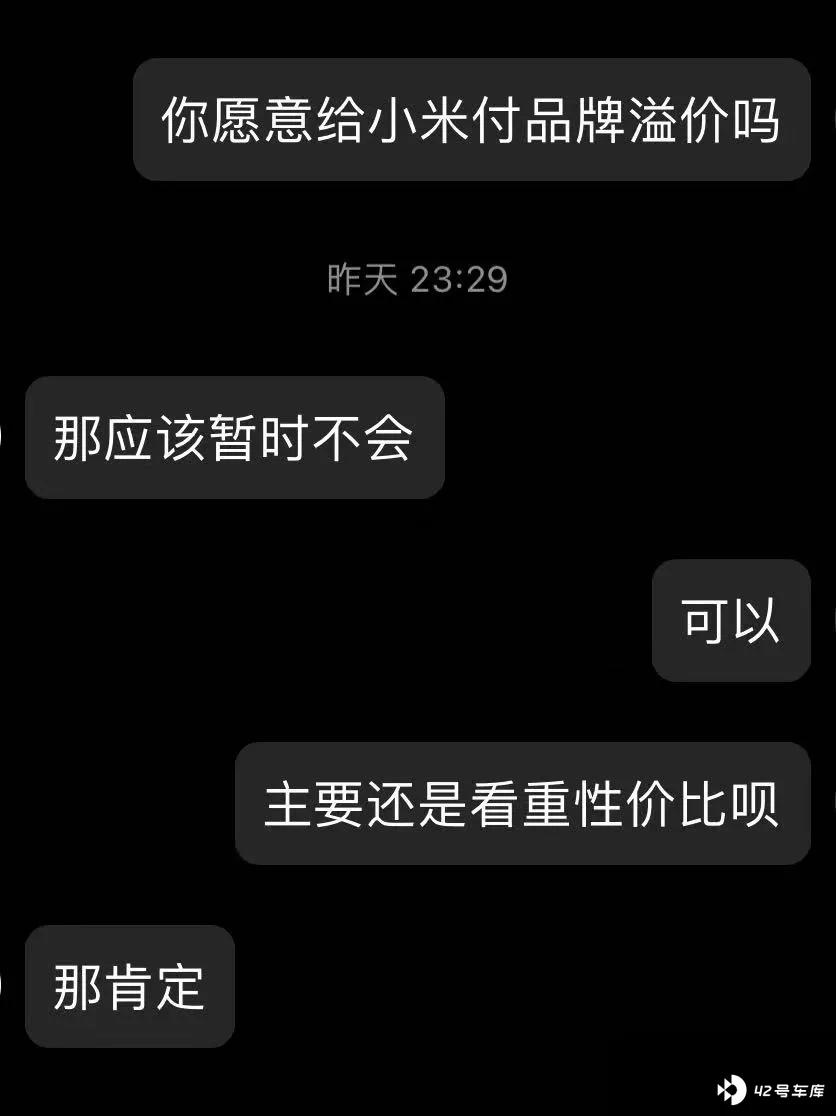

「你愿意给小米付品牌溢价吗?」

「那应该暂时不会。」

「主要还是看重性价比呗?」

「那肯定。」

前文提到过,雷军在发布会上自始至终扣着「为粉丝造车」这个概念作文章。但话说回来,就像亨利福特那句名言,「如果当初让我去问顾客他们想要什么,他们肯定会告诉我:‘一匹更快的马。’」,乔布斯也曾说过,「贝尔在发明电话之前作过任何市场调研吗?」. 若雷军到头来真的一味迎合消费者和自家粉丝,那么小米汽车大概率的结果就是造出一辆在目前的一片汪洋红海中无功无过平平无奇的能开的电车,好点的话可能是第二个小鹏,平凡一点的话可能是第二个零跑,但终究是有上限的。

说实话,改变世界的人都是敢梦敢寻的人。我由衷希望雷布斯/雷斯克赌上生涯的最后一次创业,真能为智能电车市场带来点新鲜东西。小米汽车不需要成为第二个 XXX,只需要保持自己的一贯风格—— 做点有意思的东西,然后用高性价比跟消费者们交真心朋友。