作者:陶烟烟

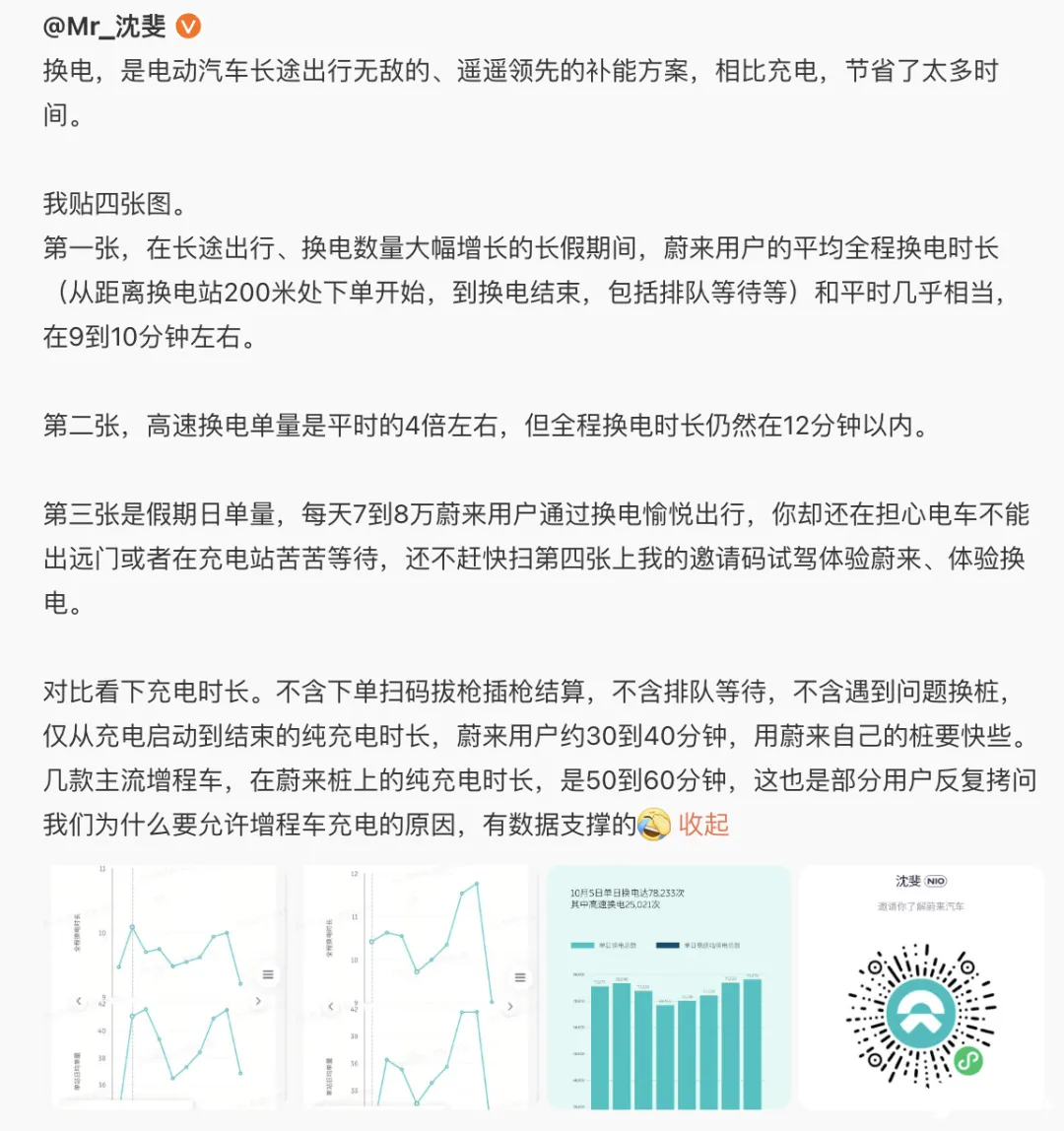

NIO Power 沈博的微博里面,提及了一个现象

「对比看下充电时长。不含下单扫码拔枪插枪结算,不含排队等待,不含遇到问题换桩,仅从充电启动到结束的纯充电时长,蔚来用户约 30 到 40 分钟 ,用蔚来自己的桩要快些。几款主流增程车,在蔚来桩上的纯充电时长, 是 50 到 60 分钟 , 这也是部分用户反复拷问我们为什么要允许增程车充电的原因 ,有数据支撑的」,那么从技术分析来看,为什么增程的时间会更长呢?

芝能的分析认为:

1)增程的电池系统如果从 30kWh 开始算,主要的原因是,快充是非经常性工况。早期电池是沿用早期 BEV 电芯,所以充电倍率设计成 1.2C,所以充电时间会比较长;而更新版本,主要是后期 80%以后为了质保考虑,一般速度降低更快,所以更慢

2)增程电池系统设计的时候,从热管理和空间等考虑,设计妥协比较多。为了保证电池的循环次数比较多(电芯的容量小,跑相同的纯电里程,对应的循环次数就比较多),所以一般设计的快速充电的充电曲线会比较温柔

3)这个问题本来是不大的,但是在节假日,在普通客户的理解上面就存在问题

- 纯电:本身一般在 60kWh 以上,需求功率都在 100kW 以上,10%-80%SOC 的时间现在普遍在 30-40 分钟,一般充到 90%就可以走了,尾端还保持较高的功率

- 增程:本身在 30-40kWh,在低 SoC 状态下也就需要 40kW 左右,早期版本 10-80%SOC 时间大概在 40-50 分钟,而比较新的版本电池也在调整,时间在 30-40 分钟

备注:由于之前大量的 BEV 电芯目前设计为 1.8C 左右,未来会往 3C 走。增程电芯只有一部分会改款,会有一定的成本增加,我们希望如果允许增程在节假日去快充,电芯的倍率需要进行设计改型,否则这个矛盾会越来越深

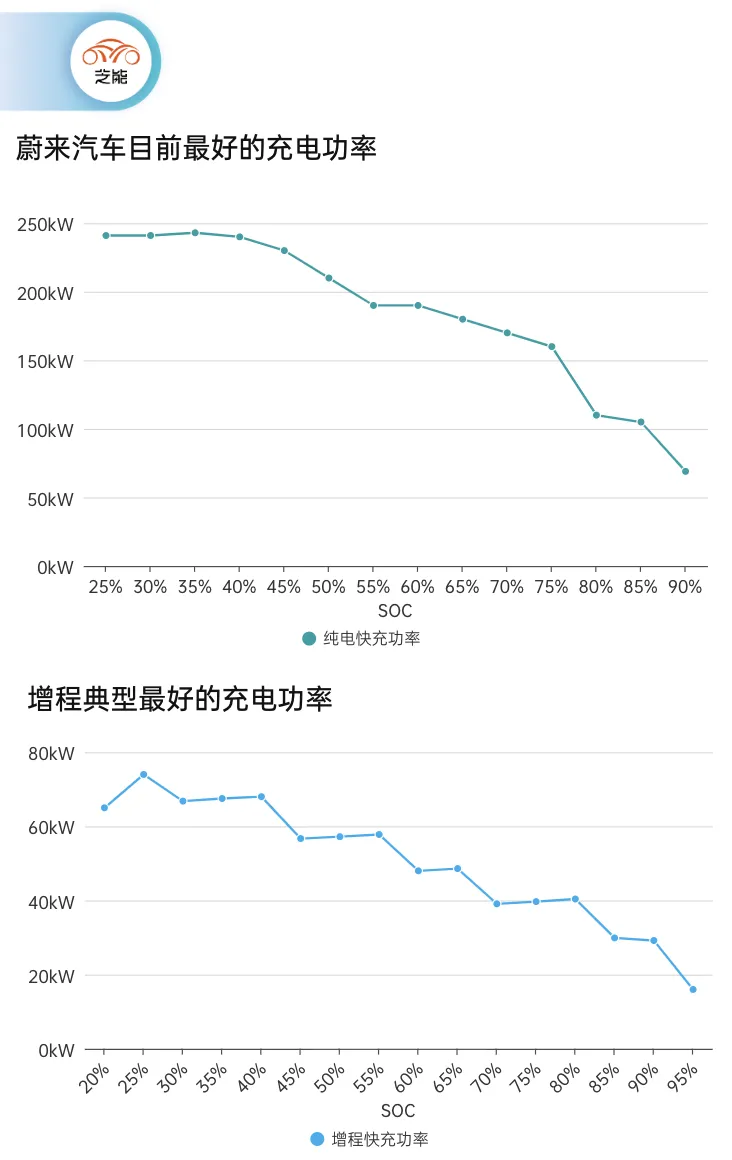

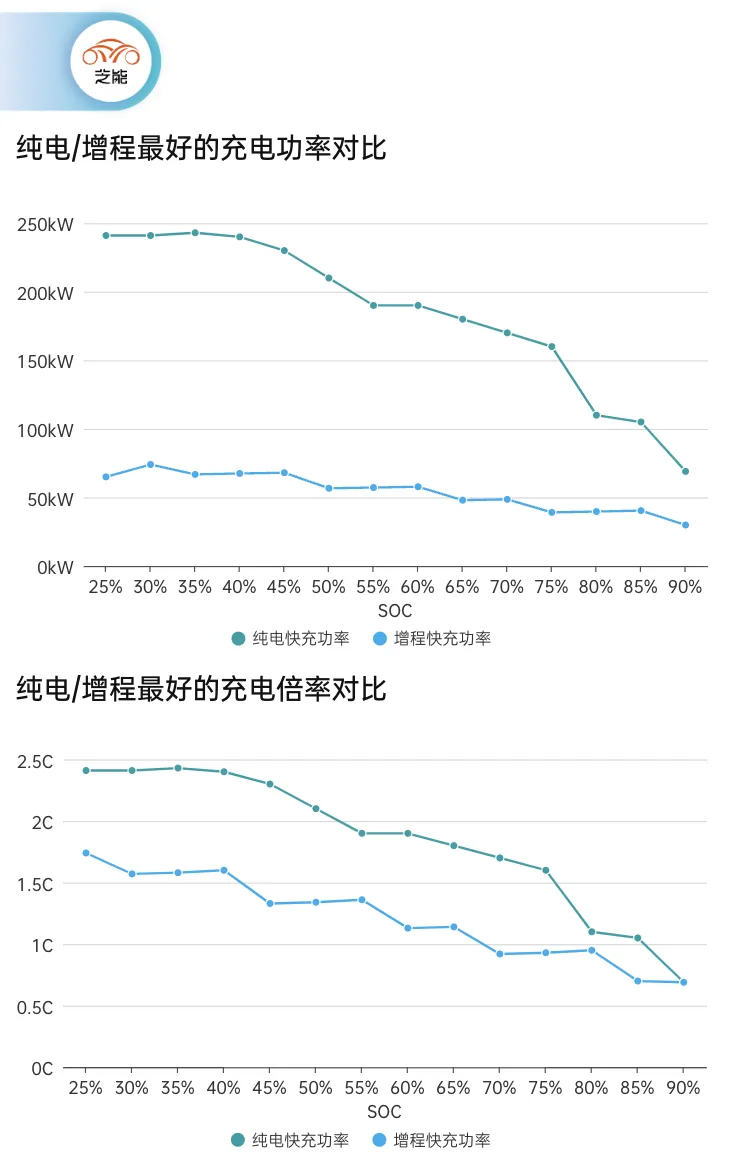

围绕功率的可视化矛盾

随着各个充电基础设施提供商,开始大量提供高功率的充电桩,纯电和增程在充电功率上面,出现了巨大的差异,如下图所示。按照 400V 100kWh 的系统,在低 SoC 下,可以实现 2.4C 左右的峰值充电功率,这样的电池其实平均充电倍率也就在 1.8-2C 左右。

而接下来 2024-2025 年,会出现大量纯电动汽车,它们的峰值充电功率 3-4C,平均倍率 3C 的电池会大量上市,这将会加大功率层面可视化的矛盾。

充电倍率和充电功率的对比,从这个逻辑来看,快充对于增程来说是玩票,车企也很难一定给小电芯来做快充优化。

其实大部分纯电司机,一般 85%就走了,我们家的 P7/G6 基本可以快充到这个数据。

这个最大的矛盾是:

1)功率差距很大,从充电桩拿到的能量差异大,但 充电时间差异不大

2)因此从消费者层面会体会到极大的感受差异,矛盾会尖锐

芝能的建议

现在没有特别有效的办法,在充电设施在特殊时间段紧缺的条件下,怎么建议都会有争议,从技术层面来说,以所有人的利益最大化考虑,核心标准是总充电时间最少的出发点来看:

1) 短期解决矛盾的办法 :为了社会的公平考虑,在五一假期、国庆假期和春节,在高速休息充电站和热门站点,建议对增程的充电,快充的最高 SOC 限制在 80%,这样使得增程的时间使用限制在 30 分钟以内。这是一个非常公平的做法。

2) 中期解决矛盾的办法 :建议新的增程电池,如果需要加入快充口的,一定要设置最低快充功率,如果选用低倍率电池(还在 1C 左右的)或者低于 40kW 的,就别加快充口了,会浪费社会资源。如果你也选用 3C 甚至是 4C 电池,本质上这个电池和一个小容量的纯电动电池没有区别。

3) 长期解决办法 :功率分流,本质不是要求车,是中国充电设施越建越多,越建越智能,这些问题都可以通过大数据来解决。

总结

我们希望车端和充电设施端,一起来推动中国(插电)新能源汽车的推广,增程是一种很重要的产品,但是具体设计引导,我们可以在技术层面进行讨论。