文 | Karakush

这一届汽车公司,都是哲学大师。

比如智己,提的是 「上善若水」,萃取东方古典思想精华;

飞凡,提的是 「科技向内,人性向外」,不分主客的认知方式大概是胡塞尔吧;

集度,坚持自称为 「自由移动、自然交流、自我成长」 的 「机器人」,是和你讲阿西莫夫定律的意识流;

沙龙和极狐,不约而同都主张 「和谐共生」,显然是坚决拥护社会主义核心价值;

阿维塔则是辩证统一地抛出 「随性奢华」 的概念,并提出 「大道无形」。

相比之下,上一届汽车公司都是朴素无华且枯燥的现实唯物主义者:

零跑是 「零排放、零碰撞、零拥堵」;

哪吒是 「电动化、智能化、网联化」;

高合是 「用场景定义设计,用软件来定义汽车,用共创来定义价值」;

蔚小理,是 「以用户为中心」,做 「未来出行探索者」,去 「创造移动的家」。

我们很容易理解这一届汽车公司主动升华哲学的处境。就像每周例会,预定主题在前 1/3 被人讨论完了,又还没到 「我来总结两句」 的份上。你得给个新的说法,来彰显世界为什么还需要你。

当前的主要矛盾,是人类落后的记忆力,同日益增长的智能电动汽车品牌数量之间的矛盾;也是有限的中产及其购买力,同全面内卷的中高端中国智造产品之间的矛盾。

哲学不仅是一个包装,也是汽车公司面对竞争必须给出的根本回答:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?

近期 ACW 与阿维塔科技首席营销官王蔺进行了连线。阿维塔是一个典型。它在去年 11 月亮相品牌和首款车型阿维塔 11;与此同时,「蔚小理哪跑」 们已经完成一轮产品的市场验证。

外界对阿维塔的首要印象在于明星的商业模式,由长安、华为、宁德时代三方共创。这使它具备基础流量。

阿维塔不能更强调背景不简单的关系。长安和宁德时代都有战投,分别是阿维塔第一、第二大股东;华为则是力铺上千人的智驾团队长期驻扎重庆研发。

而不同于主机厂 / 供应商之间的无情 「买卖模式」,在三方共创的 CHN 平台上,华为没有收取开发费,宁德时代也没有收取开发费或样件费。三方都是站在更高的高度,看中长期投资和发展。

我们可以评价它资源优势过硬。

然而作为独立的 「阿维塔」,它又是一个什么品牌?这是终端真正在乎的问题。5 月阿维塔 11 开启意向金预订,同时发布座舱设计,让我们对于阿维塔哲学有了一些更清晰的理解。

比如 「随性奢华」,Casual Luxury。有些词摆在一起天然很微妙,好比 「随性」+「好看」,你不知道该形容汤唯还是李诞;「随性」+「奢华」 也有许多发散。

王蔺解释,如果说 Classic Luxury 是五星级酒店;那么阿维塔的 Casual Luxury 就是地狱厨房。戈登・拉姆齐是 fine dining 的神,又很有群众基础。

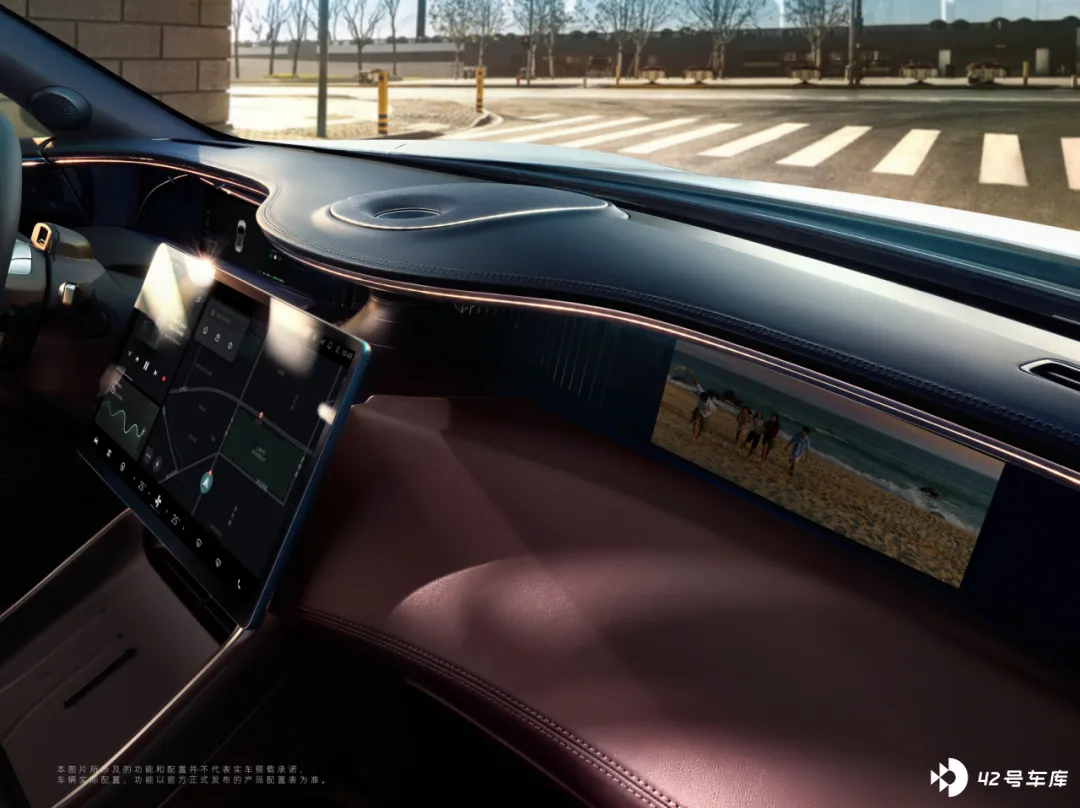

亲和力外化在设计上,就是永垂不朽的曲线,弯进座舱的每一个大面与细节,从中控台变奏的造型,到向车门的延长线,到前后扶手箱的纵向起伏,到座椅的内拢和落肩,一切在避免锋利的直线直角,增强整体的 「环拥感」,提供社恐级的舒适圈。

曲线本身是解构的,是复杂的,和同代智能电动汽车的极简冷艳并不相称。这反倒显出阿维塔的设计语言的差异。

比如座舱配色,11 的两套主打是青灰 / 柠檬黄,以及勃艮第红 / 月夜蓝。尤其是后者,德国设计团队说,它源自上海沉醉的夜晚。

他们用 NAPPA 真皮和超纤麂皮绒材质,扎出颜色的层次和质感;匹配讲究的旋钮,比香槟金更淡一些。四座版更衬托贵气,后排双人按摩椅可以后仰 12°,中央扶手上的触控板和无线快充,对冲过于老练的文艺复兴。

拿捏奢华是一门手艺;随性拿捏奢华则还需要一些勇气。

其一当然在于品位,比如这颜色本身,「用不好就是灾难」。它需要高级而不珠光宝气,既能取悦强话语权的精英团体,又符合消费圈层本质上的享乐口味。

其二还在于自信。原创有风险,立派需谨慎。「我们的车刚出来的时候,前脸被各种吐槽,」 王蔺说,「但现在 011 巡展现场都是拍前脸的,说就这前脸最好看。」

011 是阿维塔和纪梵希创意总监 Matthew M. Williams 基于 11 的联名版,目前正陆续在成都、广州、上海、北京和武汉展出。我们曾就其发布进行过报道《曲线属于上帝,也属于阿维塔》。

座舱内的原创性更为突出。比如招牌设计 「Vortex 情感涡流」,被遮挡在 15.6 英寸的中控触屏后头,这并不妨碍它的精度,每条光带的曲率都有细微的变化,富集到最下层突然潇洒荡开,就像人生注定有一条情感线要脱缰;背景里棱状的反光材料辉映出二重身,打碎的光在试图跟着流光摇晃,像白日梦一样。

这座雕塑承担语音交互,也与氛围灯、音乐、香氛功能互动。相比那些拟人化的交互头子,它抽象得老实巴交,既不卖萌也不卖腐。

因为 「大道至简、科技无形,」 王蔺说,「科技应该是渗透到车内的,就像在科幻片里,最高等级的智能总是没有实体的。无形就是简便、易用、自然的交互,是科技该有的样子。我们在去往那里的路上。」

从底层来说,一切技术都是人的延伸。汽车也是,智能汽车仍旧是。所以人机交互的终局,或许更该近似人对器官的直觉式、神经式支配,而不是目前人和外部进行对话请求的状态。

这是从汽车定义开始的不同。「阿维塔」 的本义是 「化身」,他们希望强调这个车就是你自己,而不是什么好朋友或老伙计。无论是茧房式的座舱,还是舒适无形的科技,都是极力创造与人融合(而非共处)的设计。

至于在功能上能体现到什么程度,还有待实车体验。阿维塔所做的 「同域融合」,让车上所有功能实现 「原子化」 服务,它们被打通,可以被调用、被组合、被升级;并且延伸到人车家互联。

很多品牌车型都有类似架构。拆解来看都是初级任务,短期难度在于体验,长期挑战则是真正的智能化深度。

「它现在的面貌,还不是最终的形态。」 王蔺说,「基于 400TOPS 算力、34 个传感器,阿维塔还有很大的可拓展空间。」

无论拓成什么样子,「无形」 的理念会延续下去。「如果做对了,它就是那个爆款。」 王蔺相信阿维塔是这样的原创。

基于笃定的哲学,关于阿维塔的身份形成了闭环式的回答。

比如 「阿维塔的用户是谁?」 也是一个无形的结论。

王蔺认为,汽车是高价值、低频次的产品,用户在选择品牌时一定会匹配价值观。所以在定位时,阿维塔没有采用传统的人口统计特征,而是用两类问题划分人群。

其一是你是否被世俗定义,比如你信不信成功学?其二是你更关注大我,比如环境保护、世界和平;还是更关注自我,比如认同 「我」 应该把生命用来享受生活。

最终阿维塔的核心用户,是不被世俗定义、而高度关注自我的人;以及因为家庭而比自我更博爱一些的延展人群。

或者用王蔺的总结,「我不定义别人,我也不被别人定义」。

这是非常高的做人要求,也是阿维塔向往的状态。「我们可能还在半途,但是会达到的,我们希望能和这样价值观的人互相吸引,双向奔赴。」 王蔺说道,「我们做过一些造型调研,可以清晰看到特别喜欢我们的人就是这一类人。」

如何吸引这一类高质量人类,是王蔺的重要任务。今天汽车公司和用户的关系,被拓展到运营、服务、空间、活动,甚至是每一次的产品交互。

「不容易,每一件事要做对。」 王蔺说,「不管事还是人,本质都是选择,那么选择的基准点就很重要。我很庆幸我们一路走到今天,选择的基准点都是以用户作为第一视角。」

目前,阿维塔 11 尚在冲刺量产,APP 成为阿维塔连接用户的主要阵地。「有些品牌把用户定义为车主,阿维塔的定义更广。只要你认可阿维塔,是价值观契合的灵魂,我们欣赏同一套生活方式,你就是我的用户。」

在 APP 社区里,用户灌水被分类为有趣有用 / 有用无趣 / 无趣无用 / 有趣无用四个板块,还没有车的日子里,大家分享狗、蚊香、星巴克、刘畊宏、和一切生活;即便有车,车也只是生活的一部分。

「我们现在私域的量还挺大,参与度非常高。去年 1115 品牌发布之后,看似只过了半年,但其实按部就班、稳扎稳打,我们做了很多事情,从第一条片子 through tech’s eyes,到第一条微博热搜当天破亿,到 011 首发,到 520 一周年…… 各种信息发布、线上线下活动也好,真的就把大家吸引过来了。」

尤其 520 开启预定之后,订单量据说非常不错。「我不会说远超预期,因为这是个悖论。我们心里非常明白它的产品力,并且清楚用户的判断。尽管数据出来还是有被惊艳到,但是它就应该是这样一个爆款,数据只是结果,你早就该知道。」 王蔺自信地表示,「现在都还没看到真车,看到真车更应该是一个爆款。」

王蔺经常泡在 APP 上。她非常自豪,用户老管她叫 「P 得一手好图的王姐」。「我们的实物永远比视频好,视频永远比图片好。」

到三季度,阿维塔才将正式发布 11 和 011 的完整配置与价格,并在年内开启交付。王蔺和团队已经有一长条的任务列表。

阿维塔正在搭建自己的销售渠道。他们也会考虑入驻华为商城,这或许在短期内更有效。但是直营的销售将被视作一个产品来打造,将纳入完善的设计和规划。已经在营建中的城市,包括北上广深渝蓉杭,预计七八月将开展起来。

「当你看到我们的门店,就知道它不只是一个展厅。它有 360 度的全方位体验。」

这是王蔺熟悉且擅长的业态。在加入阿维塔之前,她有广泛的跨界背景,从洲际酒店、到香奈儿、到苹果,本质上这些品牌的成功都是基于经营用户体验。

尤其是苹果,事实上她是 Apple Retail 大中华区的第一个本地员工。在一个集体憧憬成为汽车中的苹果的行业里,这段经历或许是一种先机。苹果并不自称手机公司或者奢侈品牌。它是一个 lifestyle brand,它的信条是 enriching lives。

说法很悬浮,但是基本符合事实。任何一个伟大的产品,就像任何一段伟大的爱情,其实只是在做一件事,就是成功走进人的生活。其他露水姻缘,终将路过。

阿维塔有一个生活的开始。

「我们不是豪华品牌,高端是指定位,内核上是一个生活方式品牌。」 王蔺说,「一切关乎人,人的情感和需求是出发点也是落脚点,一切往人性底层去挖掘那些未被满足的需求。听上去又有一点哲学,但是你真正做起事来的时候,就知道为什么是这样的设计,为什么是这样的选择。」