撰文 | Roomy

编辑|周长贤

电影《一代宗师》里,有句话说得好,「千拳归一路,功夫,两个字,一横一竖,打赢的,站着,输掉的,倒下。」

这话放在新能源技术路线里,也是合用的。只不过,不同路线的坚守者,都不想输掉倒下,就连 「影响不了局面」 的口舌之争,也不愿落于下风。如此来看,市场局面确实焦灼。

说的就是魏牌 CEO 李瑞峰 「开怼」 华为智能汽车解决方案 BU CEO 余承东的事。炮轰的焦点,是新能源发展过程中备受争议的 「增程式混动技术」。

双方各执一词。

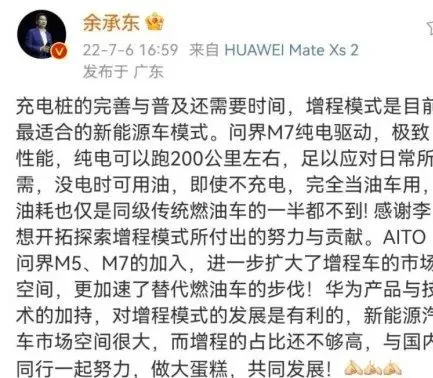

余承东说:「要尽快淘汰纯燃油车,目前充电桩的完善与普及还需要时间,增程模式是目前最适合的新能源车模式。」

其实,就往常对增程式技术的争议来看,对余承东这话嗤之以鼻的应该不在少数,不过确实没想到的是,魏牌李瑞峰先出来回怼。

「打铁还需自身硬,增程式混动技术落后是行业共识,再大的嘴,也不能大放厥词。」「做增程的闷声发大财就好了,大嘴何必说出来」……

看得出来,李瑞峰很生气,不仅连发五条微博,还手动加载了话题 #余承东称增程车不够先进是胡扯 #,甚至还发起网络投票,投票话题是 「你觉得增程式混动到底落后吗?」

实话说,业内很久没看到如此精彩的隔空开火了。

这不是看热闹的不嫌事大,而是觉得在 「电动车完全替代燃油车」 这个终极目标达成之前,各种路线的发展和丰富,都是对终极目标的推动和迈进。

就如同《一代宗师》的这句话,「千拳归一路,功夫」。虽然很多时候,人们会把 「混动」「增程式」 当成一种技术过渡,认为 「电动」 才是最后的 「正道」,但是技术的革新到成熟,永远存在漫长的时间跨度,在达成终极目标的路上,可以有不同的风景和方式。

虽然开火的焦点是 「增程式技术」,不过,在《出行百人会 / AutocarMax》看来,技术路线的选择,并不是对华为参与造车的考验,真正的考验是采用了增程式技术的问界 M7,或许会是华为 「不」 造车路上的一座高山。

此话怎讲?

日渐割裂的华为

站在余承东的角度,他大赞增程式,无可厚非。因为,华为问界 M5 和问界 M7,都是增程式动力车型。

众所周知,当理想开始以增程式为技术路线的时候,关乎增程式技术的利弊,就争论已久。支持者认为,解决了电动车的致命缺陷,是有效的出行解决方案。反对者,如李瑞峰,大众汽车集团(中国)CEO 冯思翰等,都表达过明确的观点,「增程式动力技术落后,发展意义不大」,甚至被说成是 「糟糕的方案」。

无意去说谁对谁错。虽然,国家在新能源的规划当中明确指出了大力发展插混和纯电车型,并没有提到增程式这种车型技术路线。但是,何小鹏最近的一句话,可以拿来用一用。

「任何一家企业在每一段时间都要经历抉择和重新刷新,中国大部分汽油车车主向电动化转型过程中,会经历混动,但最终,混动技术会向纯电技术倾斜。」

说白了,革新是痛苦的,需要一个过程。

那么,在理想已经用理想 ONE 一款车型以月销过万的销量证明了增程式路线的市场接受度,车企和市场也能越来越用客观的维度去看待增程式技术路线的时候,余承东的一席话为何还是引发了战火?

有一句评论,或许能说明一些问题。「余承东特别像马斯克,但又不是马斯克。因为,马斯克拿着革新的技术而来,余承东在造车上的发言,像门外汉在指挥」。

其实,现阶段的余承东,也有些类似当初刚刚进入造车领域的何小鹏、李斌们,都因为互联网思维,说话直白,常常因为一些看起来有些 「嚣张」 的言辞,引起舆论风波。在传统汽车人看来,就是有些 「不知天高地厚」。

走过了七八年,经历过市场风浪洗礼的李斌、何小鹏和李想,都已经进入了沉稳的阶段,或许可以称之为 「敬畏市场」。

余承东不敬畏吗?倒也不是。

华为实业科技起家,经历过各种沉浮,早已经做到了 「敬畏」。从华为每次发布会都要反复强调与车企的三种合作模式,也能看出华为从内心对汽车行业的敬畏。

华为与车企合作的模式主要分为三种 —— 零部件供应模式、解决方案集成模式(即 HI 模式)、智选车模式(目前仅赛力斯选择)。华为一直强调不造车,只帮车企造好车,卖好车。不过,有些人信,有些人不信。

尤其是 「不造车」 的说辞,信者寥寥。个中原因,或许来自于华为一方面务实做事,一方面频发高调言论带来的撕裂感。

其实,如今的市场舆论氛围,已经不如几年前那样 「宽容」。毕竟,新能源的发展,已经从最初的探索,走到了如今的 「下半场」。

三电技术的纷争,不再是 「做不做得出来电池」,而是电池技术结构的不断精进。智能化的纷争,也不再是从 L1-L5 自动驾驶技术的分级是否合理,而是具体为 「有几颗激光雷达,能支持 L3 还是 L4 级?」

市场变大了,技术逐渐成熟,容错率就变低了很多。说到底,此时此刻,不是 「口舌之争」 的时候了。当初理想 ONE 拿出来增程式技术的时候,质疑声很强烈,李想也曾争执过,不过最终落脚点还是在产品上,理想 ONE 的成功,已经消掉了很多质疑声。

余承东的这句话,原本也无错,充电桩的完善和普及的确需要时间,增程式的确也适应现阶段的出行方案,只是像周杰伦的新专辑名字一样,「最伟大的作品」,绝对化的用词,容易留下话柄。用饭圈的话来说,就是 「捧一踩一」。一句豪言, 同时也淡化了别人转型的痛苦。

再加上,站在行业高度,增程式技术对产业技术的发展没有革新贡献。有这样一个比较,曾经几近退市的三缸机,在增程技术里死灰复燃,1.2T 的增程式三缸机,技术难度甚至还不如 10 万级的哈弗 H6。

在李瑞峰的投票里,有这样一个转发,也说到了一定的关键,「增程本身没有错,错的是不应该说成先进忽悠用户」。

久经沙场的传统车企们,都有一个认知,要想立于不败之地,一定要以深耕技术为核心。所以,想要用增程式消灭燃油车的余承东,自然就引起了一些来自传统车企的炮轰。

乘联会秘书长崔东树的一席话,也点出了不同的矛盾。「市场变大了,但更多是留给了那些新能源领域本来就做得好的传统车企,以及特斯拉,新势力的市场份额虽然也实现了可观增长,但从本质上看,他们的生存空间没有得到根本改善。」

毕竟,华为并不是在汽车动力技术上有独树一帜的实力。所以,在技术路线的发言上,不容易服众。

问界 M7,或是一座山

说到这儿,再打开聊聊,为什么说问界 M7 可能是华为自己都很难越过去的一座高山。

这是一个造神容易的时代,也是一个把神拉下神坛更容易的年代。华为在科技领域,有着无法取代的实力和前瞻性,这是毋庸置疑的。

但在造车领域,华为终究是一个新入者。问界 M5 几个月就过万的成绩,的确能说明华为在新造车领域的影响力正在加强。

这是好事,也给余承东带来了很多底气。所以,在问界 M7 的上市发布会上,他的发言还是熟悉的味道,「问界 M7 完全可以超越百万级豪车。」「是全球首个让领导、老板可以舒服休息的、甚至超越所有的豪华 SUV、MPV 的车型」。

「超越所有豪华 SUV 和 MPV」,不得不说,此话拉得很满。问界 M7 共推出 3 款车型,官方指导价 31.98-37.98 万元。定位中大型 SUV,采用 2+2+2 三排六座的空间布局,第二排座椅乘坐体验是产品亮点之一。

发布会前,余承东就公开喊出问界 M7 将超越丰田埃尔法、雷克萨斯 LM 等百万级豪车。发布会上,他又拉上宝马 X5、宝马 X7、奔驰 GLS、奥迪 Q7、特斯拉 Model Y、迈巴赫等一众豪车,进行数据对比。

发布会结束之后,很多报端头条的观点是,「问界 M7 踩遍豪华车」。不仅如此,余承东还想,把奔驰宝马奥迪,30 万到 50 万的空间,给吃掉。

虽然,余承东曾经坦承,自己属于爱吹牛,不过他也认为,「每次吹过的牛之后能顺利实现」。

至于这一次问界 M7 能不能把 「吹过的牛」 实现,显然,舆论并不是太看好,至少不如看好问界 M5 那般。

在搜索问界 M7 新闻的时候,有一条很显眼,「定位更高、价格更高的问界 M7 前悬挂竟然用了此前自己嫌弃的‘低成本的麦弗逊’」。讨论者众多,一方面,可以看做华为是务实的,另一方面又加重了务实精神和高调言论之间的割裂感。

割裂感,的确已经开始成为华为参与造车领域的一些印记。

比如,在问界 M7 发布之前,最关心的信息之一就是问界 M7 的智能化程度怎么样。这一次,在智能化上华为很谦虚,问界 M7 搭载的 L2 + 级智能辅助驾驶,余承东说,「自动驾驶级别是够用、够用的级别,也是很有价值的」。

够用,显然不足以满足外界的好奇心。有些评论算不上友好,觉得 「余承东又吹牛」。说到这儿,其实有些令人担忧,过多高调的言论,会淡化华为本身的探索精神。

动力上,就是被讨论了许久的增程式。问界 M7 搭载 HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台,通过搭配高能效 1.5T 四缸增程器和永磁同步电驱油冷技术,一升油可发 3.13 度电,实现了能效与续航的平衡。

智能座舱,看得出是问界 M7 的杀手锏,余承东用了很大篇幅去介绍。「智能座舱让人惊喜」,也是业内的共识。

HarmonyOS 智能座舱继承了华为终端卓越的流畅体验,手机生态上车,新增的超级桌面功能让手机应用直达问界 M7 车机,用户可以通过大屏操作手机应用,软件界面会根据屏幕自适应。

整体来说,问界 M7 的胃口很大,想以智能座舱为核心,主打豪华体验,对标的目标对手,就是余承东所说的 30-50 万之间的豪华 SUV 和 MPV,不仅包括宝马、奔驰,还有岚图、理想等品牌的高端车型。

可以说,华为把问界 M7 架在了高位上,拉踩各大豪华品牌的言论,在网上也引发了一些讨论。不过,说到底,最终看的还是市场认不认可,消费者买不买单。

对用户而言,买车更多考虑的是实际需求,比如续航、智能化配置、舒适度、使用成本等。李想也曾表示,理想 ONE 有好的市场表现,正是源于对用户真实痛点的了解。

目前,官方数据显示,问界 M7 发布后仅仅用了 2 小时的时间,订单就成功破万。这也在一定程度上,说明华为在造车领域的号召力。余承东也是自信的,「现在供应还是有压力的,相信我们 M7 上市以后卖得会更好。」

不过,车型的市场生命,并不是一时的,而是长期的。问界 M7 有没有这个实力,去撑起余承东说的 「干翻特斯拉,单年销售 200 万辆」?

答案,不是未知,而是不可能。

放在豪车市场中,问界 M7 也只是普普通通的入门款,华为却把问界 M7 立在了一个过高的位置。而且,它所处的细分市场,竞争从来都是针尖对麦芒的。在很多文章里,我们都分析过,30-50 万元的细分市场,都是 「战得艰难」,毕竟在长达数年的时间里,中国汽车品牌从未深耕过这一市场。多少次冲高失败的教训,摆在眼前。

如果问界 M7 能有所突破,固然是好。但是,如果突破不了,接下来的问界,还将会打什么牌呢?这并不是几句 「豪言壮志」,就能成功的。一不小心,拉得过满的问界 M7,可能就成为华为给自己树的一座高山,难以越过。

已经推出第二款车型的问界,到了需要 「稳扎稳打」 的时候。