AITO 问界 M7 发布后,两小时内实现破万的订单量。当时我也在吃惊中,而且这是 M5 之后,华为和小康给我的第二次冲击,这也反映出消费市场对这款车的认可与欢迎程度。

正当我还在勾勒 M7 的用户群体时,我突然意识到,AITO 的 M5 和 M7 不仅吃着华为门店的红利,大嘴还心甘情愿地卖力带货,但在产品层面的合作程度,AITO 却没有像与长安和北汽合作的 HI 车型如此深入。

华为为什么这么偏爱小康?或者说,华为和车企的合作,主要基于什么原则或者是逻辑呢?要解答这一些系列问题,我们需要盘点一下,华为车 BU 的历史和职能,以及华为和车企的几种合作模式。

车 BU 的职能与架构

2019 年 6 月,任正非签发文件,正式成立车 BU,到现在已经过去了 3 年。这其中的组织架构一直在发生调整,华为也因此流失了不少人才。

言归正传,车 BU(Business Unit)和消费者 BG(Business Group)其实从层级划分上是一致的,后面消费者 BG 改名为华为终端 BG,而两者都属于是消费者业务板块。而大嘴就是这个业务板块的老大,担任现任华为常务董事、终端 BG CEO、车 BU CEO、智能终端与智能汽车部件 IRB 主任。

大家也会经常听到王军,他现在是华为车 BU COO、智能驾驶解决方案产品线总裁。之前一直是车 BU 的总裁,快速组建完备了车 BU 的人员,也最先孕育出了拳头产品线,比如后面我们会提到的 HI 品牌。

在经历多次调整后,目前华为车 BU 下设 15 个二级部门,包括智能驾驶产品部、MDC 产品部、智能车控产品部、智能车云产品部、智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能汽车解决方案部等。

当然,在车 BU 部门外,其实华为还有其他业务部门在拓展汽车业务,比较出名的,就是划分在 ICT 业务下的 ICT 产品与解决方案下的华为光产品线中的车载光,他们的 AR-HUD,首搭在了飞凡的 R7 上,这个后面也会提到。

供应商模式

华为 2021 年的轮值董事长郭平曾说「做好增量部件供应商,帮助车企造好车、卖好车」。而今年的华为轮值董事长徐直军,就在前几天的一次演讲中,再次表示,华为不造车,要做汽车增量部件供应商。

那我们就从传统的供应商角度,来看看华为提供了那些产品。

HMS

从软件出发,华为的布局其实很早,也很广。2019 年的新宝骏 RC-6,就搭载了华为 HiCar 功能。大家可以理解为是华为版本的 CarPlay 就好,功能也类似。支持车机通过 HiCar 进行映射、安装 APP 等等操作。

因为它不涉及到硬件上的增减,属于是软件授权了。所以现在很多车都内置了这个功能,首次搭载的车型是新宝骏 RC-6,而现在已经拓展到了 150 多款车型中,涵盖了丰田、比亚迪、广汽、沃尔沃等等多款热销车型。

这其实是基于华为 HMS(Huawei Mobile Services),属于 1+8+N 的业务拓展。简单说,就是华为账户的系统,小米、OPPO、VIVO 也都有自己的一套系统管理。里面有华为帐号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务。

供应商模式

除了软件,华为的硬件产品输出也非常多样化。

比如,2020 年 5 月,搭载华为电控、车载充电机的上汽大通 EUNIQ 5/6。再比如最近的上汽飞凡 R7 上面,甚至领先于阿维塔、AITO 首搭了 AR-HUD。还比如,最近关注度不低的哪吒 S,也应用了华为的 MDC 辅助驾驶计算平台。

甚至在 5 月 22 号,比亚迪品牌及公关事业部总经理李云飞发微博称,比亚迪第三季度要发布全新高端品牌,首款 SUV 车型在 80-150 万。有消息称,这个高端品牌还会用到华为的 MDC 平台。

事实上,华为可以赋能汽车的产品,远不止这些,三电、音响、网关等等都可以拆分提供给车企。甚至可以联动华为的合作伙伴,提供各种定制服务。

总结

在这个模式中,我们就可以直接把华为理解成是传统的供应商,华为会输出提供单个或多个产品。车企和华为的绑定也并不深入。

Huawei Inside

2020 年 10 月 30 日,华为首次发布了智能汽车解决方案品牌 HI,也就是 Huawei Intelligent Automotive Solution。据华为智能汽车解决方案 BU COO、智能驾驶解决方案产品线总裁王军介绍,HI 全栈智能汽车解决方案包括:

-

1 个全新的计算与通信架构、5 大智能系统(智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云);

-

其中的智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台,对应了三大操作系统 AOS(智能驾驶操作系统)、HOS(智能座舱操作系统)和 VOS(智能车控操作系统)。

在 2021 年 4 月 18 日,华为举行 HI 新品发布会上,华为发布了五大新产品:

-

Harmony 智能座舱解决方案对应智能座舱;

-

智能驾驶计算平台 MDC 810、高分辨 4D 成像雷达和「华为八爪鱼」自动驾驶开放平台对应智能驾驶模块;

-

华为 TMS 热管理系统对应智能电动。

一旦打上 HI 的标志,就意味着这台车搭载了华为全栈智能汽车解决方案。比如极狐阿尔法 S HI,还有阿维塔 11。华为的轮值董事长徐直军说,要和三家车企一起打造品牌。除了刚才与北汽合作的极狐外,还有与长安合作的阿维塔,而第三家则是与广汽合作的车型。目前这款车型的信息还没有得到曝光,也让人分外期待了。

总结

在传统的汽车工业里,我们会用供应商的层级去区分供应商的体量以及重要性。而在 HI 模式中,HI 标识则指的是产品本身采用了华为全套的智能汽车解决方案,已经完全超脱了一个 Tier 1 的业务范畴,所以合作的深度也是超过传统的 OEM-Tier 1 合作模式,产品本身的「含华量」极高。

虽然合作程度很深入,但华为依然不会参与整车的制造、销售,以及产品定义。在这个合作中,车企更占据对产品定义的主导地位。

AITO 模式/华为智选

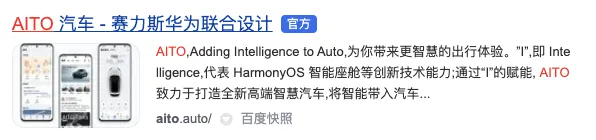

这就引出了第二种模式,我把它称作为「AITO 模式」,你也可以理解为是「华为智选」的升级版。这个合作模式,有且仅有小康这一家车企。

2021 年 4 月,大嘴不仅正式发布了「赛力斯华为智选 SF5」,还宣布「华为要卖车了」,至此华为的门店 C 位,常驻了一辆打着华为智选的车型。

似乎从名字去看,这款车型的「含华量」应该不低,但事实上,这款车仅仅搭载了华为的 HiCar 和华为 DriveONE 三合一电驱系统,以及 HUAWEI SOUND 立体环绕声系统。

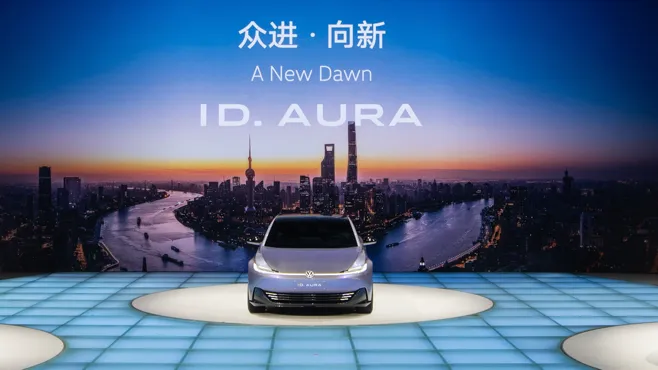

在几个月后的 12 月 23 日,大嘴在华为冬季旗舰发布会上,带来了 AITO 问界 M5,这是首款落地华为鸿蒙座舱的产品。当时我也有过报道:华为「无限接近」造车。

但问题是,包括在今年 7 月 4 日上市的 AITO 第二款产品问界 M7,整体的「含华量」依然不高,华为主要在外观设计、鸿蒙座舱、电驱部分给予了支持。

总结

其实从产品端去看,HI 车型虽然有这着更高的「含华量」,但这些东西仅限于技术方面,产品定义依然由车企主导。而在 AITO 品牌中,华为为了快速推出产品,选择基于小康现有平台的「魔改」,周期更短。问题是车辆的底层架构,很难嵌入自己的优势技术,比如 HI 车型重点宣传的辅助驾驶能力。所以华为只能选择在座舱这种相对容易改造的地方,用力营造「华味」。

比如,阿维塔 11 和极狐阿尔法 S HI 虽然也都是华为的鸿蒙座舱,但最终的呈现效果,其实与 AITO 的差异挺大。举个例子,这几台的唤醒词中,只有 AITO 是「小艺」,而小艺是华为手机语音的称呼。而在座舱屏幕尺寸、素质、功能设定上,AITO 的鸿蒙座舱是「最华为」的。

而 AITO 品牌,则是赛力斯在前几日刚刚成立的新品牌。在搜索框中,清楚的写着「赛力斯华为联合设计」,以着重突出华为的地位。

写在最后

华为如此偏爱小康?为什么大嘴心甘情愿带货?

我觉得我们需要在「AITO 模式」中转换视角。在这个合作中,华为更像是 OEM,它有生产汽车的需求。而 AITO 的工厂和硬件生产能力正是华为需要的,这个时候,AITO 或者是小康,更像是为华为提供生产能力的供应商,华为甚至还可以减去重资产的风险。

注意,这与江淮和蔚来的合作模式还是有些不一样的。因为 AITO 目前的产品,依然没有办法全盘体现华为的意志,所以把 AITO 视为代工肯定不妥。

所以,我们用长期的眼光去看的话,AITO 全新平台的产品,应该会上 HI 的徽标。但这一方面需要一点时间,华为帮助小康做一个很厉害的新平台;另一方面,还要好好打磨自己的辅助驾驶,这样在 AITO 上,我们就能看到一款,最「华为」的产品了。